在社交媒体生态中,点赞与转发早已超越简单的互动行为,演变为衡量内容价值、影响力乃至个人/品牌商业潜力的核心指标。这种量化导向的生态下,“刷赞刷转发”从边缘操作异化为普遍现象,其背后交织着个体心理、平台机制、商业逻辑与社会文化的复杂动因。要理解这一现象,需深入拆解其生成的多维土壤,而非简单归因于“虚荣心”或“急功近利”。

一、心理层面:数字时代的“认可饥渴”与自我价值构建

人类对社会认同的本能需求,在社交媒体的放大效应下,催生了独特的“数字认同焦虑”。点赞与转发作为即时、可视化的反馈信号,成为个体验证自我价值的重要锚点。心理学中的“社会比较理论”指出,人们倾向于通过与他人比较来评估自身,而社交媒体的“高光展示”特性,使得用户更容易陷入“上行比较”——当看到他人获得海量点赞时,个体会产生“相对剥夺感”,进而通过刷量快速填补心理落差。

更深层的动因在于“自我概念的外化”。在数字生活中,账号成为个体的“第二张面孔”,内容是其价值观、审美、生活方式的投射。当原创内容获得的互动量与预期不符时,用户可能将此解读为“自我价值未被认可”,刷赞则成为修复这种认知失调的捷径。例如,年轻用户在发布精心制作的vlog后,若点赞数寥寥,可能通过购买“初始流量包”提升数据,避免“社交尴尬”;职场人士分享行业观点时,高转发量能强化其“专业形象”,这种形象反过来又会影响现实中的职业机会,形成“数据-自我认知-现实反馈”的闭环。

此外,“多巴胺驱动”的即时反馈机制不可忽视。每一次点赞提示都会触发大脑的奖励回路,分泌多巴胺,这种“即时愉悦”会强化发布内容的频率。而自然流量增长的不确定性,使得用户更倾向于通过刷量快速获得这种正向反馈,形成“刷量-愉悦-继续刷量”的依赖循环。

二、平台算法:互动数据的“流量指挥棒”与算法逻辑的异化

社交媒体的算法推荐机制,是刷赞刷转发现象的“制度性推手”。当前主流平台的核心逻辑是“用户参与度优先”——算法将点赞、转发、评论等互动数据视为内容“受欢迎程度”的直接指标,优先推荐高互动内容。这种机制本意是提升用户体验,却 inadvertently 将“数据”异化为“内容价值的唯一标准”。

对于创作者而言,算法的“马太效应”尤为明显:初始互动量高的内容更容易获得流量倾斜,而低互动内容则可能陷入“曝光-低互动-更低曝光”的恶性循环。为突破这一瓶颈,刷量成为“算法博弈”的理性选择。例如,某美食博主发布新菜谱后,若前1小时点赞量不足百,算法可能判定内容“低质”而停止推荐;此时通过购买“点赞转发套餐”快速提升数据,能触发算法的“优质内容”判定,从而获得自然流量入口。

更关键的是,算法的“黑箱特性”加剧了数据焦虑。创作者难以完全掌握算法规则,只能通过“试错”摸索其偏好,而“高互动=高曝光”的朴素认知,使得刷量成为“最安全”的破局策略。部分平台甚至默许或间接鼓励这种行为——例如,某些平台的“热门榜单”明确标注“互动量优先”,使得账号运营者不得不将“刷量”纳入常规操作,形成“劣币驱逐良币”的逆向淘汰。

三、商业逻辑:数据货币化与流量经济的“数字军备竞赛”

当社交媒体从“社交工具”演变为“商业平台”,点赞与转发数据便具备了直接的货币价值。这种“数据货币化”特性,是刷赞刷转发现象从个体行为升级为产业链的根本原因。

对个人创作者而言,数据量直接对接商业收益。广告主的投放决策高度依赖账号的“互动率”(点赞量/粉丝量)、“转发率”等指标,数据造假成为“包装账号”的低成本手段。例如,某美妆博主拥有10万粉丝,但自然互动率不足1%,若通过刷量将互动率提升至5%,其广告报价可翻数倍,而刷量的成本远低于收益差价。据行业估算,MCN机构账号运营成本中,“刷量支出”占比可达20%-30%,已成为灰色产业链的重要一环。

对企业品牌而言,社交媒体数据是“品牌声量”的直接体现。新品发布、活动推广时,转发量、点赞量被视为“市场热度”的证明,甚至影响资本市场对估值的判断。例如,某科技新品上市前,通过刷量使话题阅读量“破亿”,能制造“爆款假象”,吸引媒体自发报道,形成二次传播;而电商平台将“社交媒体互动量”纳入商品权重,使得商家不得不通过刷转发提升搜索排名。

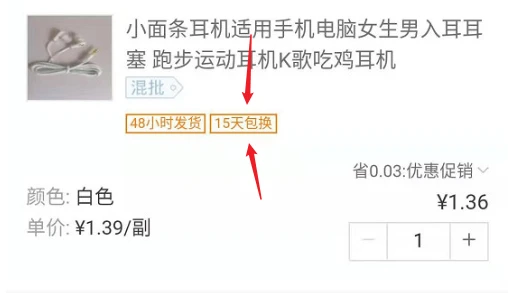

这种“数据军备竞赛”催生了成熟的刷量产业链:从“点赞机器人”“转发水军”到“数据清洗服务”,价格从“100赞1元”到“10万转发500元”不等,甚至出现“全包服务”(含评论、点赞、转发)。产业链的规模化进一步降低了刷量门槛,使其从“少数人的作弊行为”变为“多数人的常规操作”。

四、社会文化:“流量至上”的价值观与数字时代的“面子文化”

刷赞刷转发现象的蔓延,更深层的根源在于社会文化对“流量”的过度崇拜。在数字时代,“流量”几乎等同于“影响力”“话语权”乃至“社会地位”,形成“唯流量论”的价值导向。例如,某些高校将“社交媒体粉丝数”纳入教师科研评价体系,企业以“抖音点赞量”作为员工绩效考核指标,这种制度性激励使得“数据造假”具有了“合法性”外衣。

传统“面子文化”在数字空间发生异化。在熟人社交中,朋友圈点赞数被视为“人缘”的体现;在公共领域,微博转发量代表“观点影响力”。这种“数字面子”的压力,使得普通用户难以免俗——学生为“校园红人”身份刷赞,职场人为“行业大V”人设刷转发,甚至政府账号也通过刷量营造“民生关注度高”的假象。

更值得警惕的是,刷量行为正在解构社交媒体的“信任基础”。当用户发现“百万赞”的内容背后是机器人刷量,高转发的话题实为水军操控,平台的“真实性”便荡然无存。这种“信任危机”不仅损害用户体验,更可能引发“塔西佗陷阱”——无论内容真假,公众都倾向于质疑,最终破坏整个数字生态的健康发展。

回归本质:从“数据崇拜”到“价值回归”的路径探索

刷赞刷转发现象的普遍化,是数字生态失衡的集中体现,其背后是个体心理、平台算法、商业逻辑与社会文化的多重失序。要破解这一困局,需多方协同:平台需优化算法逻辑,降低“数据至上”的权重,引入“内容质量”“用户真实反馈”等多维度评价体系;创作者需回归内容本质,以真实价值替代数据泡沫;社会需重建“流量理性”,摒弃“唯数据论”的价值导向。

社交媒体的本质应是“连接人与人”的工具,而非“数字符号”的竞技场。当点赞与转发回归其“真实互动”的本源,当刷量行为失去生存的土壤,数字生态才能真正实现“有价值的内容被看见,有温度的连接被珍视”的理想状态。这不仅是技术问题,更是数字时代对“真实性”的集体呼唤。