在社交媒体的生态里,点赞曾是连接个体最轻快的符号——一次指尖的滑动,一句无声的“我看见了”。但当算法持续推送着千篇一律的内容,当朋友圈变成需要“礼尚往来”的社交剧场,越来越多的人开始在刷到内容时选择沉默:不点赞,不评论,只是划过。这种“不点赞”的行为,并非冷漠或疏离,而是数字社交发展到一定阶段后,用户对互动质量的主动筛选,是对浅层社交符号的理性反思,更是对真实连接的隐性追求。不点赞的本质,是用户在信息过载的时代里,重新夺回社交主导权的觉醒。

点赞的异化:从“真实表达”到“社交义务”

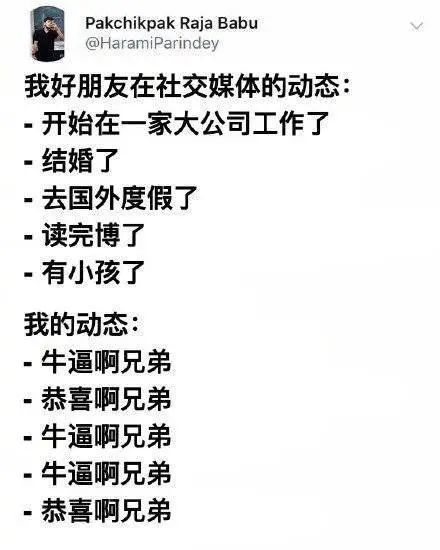

社交媒体诞生之初,点赞是纯粹的个体表达——看到朋友的旅行照片,点赞是“为你开心”;读到有深度的观点,点赞是“认同你的思考”。那时的点赞是即时的、真诚的,承载着个体对内容的情感反馈。但随着平台商业化的深入,点赞逐渐异化为一种“社交货币”。朋友圈里,领导发了工作动态,不点赞显得“不合群”;亲戚晒出孩子的成绩单,不点赞可能被解读为“不关心”;甚至连品牌广告的“求点赞”,都让点赞变成了一种不得不履行的“社交义务”。

这种“表演性点赞”让互动失去了意义。用户为了避免被贴上“冷漠”“不合群”的标签,被迫对内容进行“点赞式敷衍”——无论是否真的喜欢,先点个赞再说。久而久之,点赞的门槛越来越低,价值也越来越稀释。当点赞变成一种社交负担,用户自然会开始反抗:与其违心地完成“点赞任务”,不如选择沉默,保留真实的表达欲。

内容错位:当“算法推荐”遇上“真实需求”

社交媒体的核心逻辑是算法推荐,但算法的逻辑与用户的需求常常背道而驰。为了留住用户时长,算法倾向于推送“高互动”内容——情绪化的观点、猎奇的视频、同质化的段子,这些内容或许能带来短暂的刺激,却很难引发真正的共鸣。用户刷到这些内容时,内心往往没有点赞的冲动:对标题党的文章,不点赞是对信息质量的筛选;对夸张的摆拍视频,不点赞是对虚假生活的拒绝;对引战的言论,不点赞是对网络暴力的无声抵制。

更深层的矛盾在于,算法推荐的内容往往是“用户可能喜欢的”,而非“用户真正需要的”。比如,一个关注历史知识的用户,算法可能会不断推送“历史冷知识”的短视频,但这些内容碎片化、缺乏深度,用户看完只会觉得“浪费时间”,自然不会点赞。真正的优质内容,往往需要用户主动搜索、深度阅读,而算法的“投喂式”推送,让用户在被动消费中逐渐失去了点赞的动力。当内容与需求错位,不点赞成了用户最直接的“用脚投票”。

注意力稀缺:在信息洪流中“省认知资源”

心理学中的“认知资源理论”指出,人的注意力是有限的,大脑会本能地节省认知资源,避免在无意义的信息上消耗。社交媒体每天产生海量信息,用户刷到内容时,大脑会快速进行“价值评估”:这条信息对我有用吗?能引发我的情感共鸣吗?值得我付出注意力反馈吗?对于大多数“刷到即划过”的内容,用户的大脑会直接判定为“低价值”,从而选择不点赞——这是一种高效的注意力管理机制。

比如,用户刷到朋友的日常分享,如果内容平淡无奇(如“今天吃了顿饭”),大脑会自动过滤;但如果朋友晒出了“第一次尝试做蛋糕”并附上了心路历程,用户可能会因为情感共鸣而点赞。这种“选择性点赞”,本质上是用户在信息洪流中保护注意力的策略。当点赞需要付出“认知成本”(思考内容价值、决定是否互动),用户会倾向于“少点赞、精点赞”,把注意力留给真正重要的人和事。

边界觉醒:不点赞是“隐形的社会防御”

社交媒体的公开性,让点赞变成一种“公开表态”。用户点赞了一条内容,就等于向所有好友宣告“我认同这个观点”“我喜欢这个东西”。这种公开性,让点赞承担了额外的社交风险:点赞某条争议性言论,可能引发好友的误解;点赞某个品牌的产品,可能被贴上“消费主义”的标签;甚至点赞一条普通的动态,都可能被过度解读(如“为什么只点赞不评论?”)。

为了避免这些社交风险,用户开始建立“数字边界”。不点赞,成了最简单的社会防御——既不公开表达立场,又不伤害对方感情。比如,当朋友晒出“成功减肥20斤”的动态,用户可能内心真心为他高兴,但如果不想在评论区“抢风头”,或者觉得“点赞显得太刻意”,就会选择沉默。这种“不点赞”不是冷漠,而是对社交距离的尊重:在不适合深度互动的场景里,沉默比敷衍的点赞更真诚。

互动升级:从“点赞”到“深度连接”的追求

随着社交媒体用户群体的成熟,越来越多的人开始厌倦“点赞之交”,转而追求更有深度的社交连接。点赞是单向的、浅层的互动,而评论、私信、转发才是双向的、有温度的连接。用户刷到内容时,如果真的有感触,会选择评论一句“说出了我的心声”;如果觉得内容有用,会转发到自己的主页并附上见解;如果对作者感兴趣,会主动私信交流。这些“深度互动”带来的满足感,远非一个点赞可比。

比如,当用户刷到一篇关于“职场焦虑”的长文,如果文章的观点戳中了他,他可能会在评论区写下自己的经历,与其他网友讨论;而不是简单地点个赞。这种“不点赞,但深度参与”的行为,反映了用户对社交质量的追求:与其在点赞的数字游戏中迷失,不如在真实的交流中找到共鸣。当点赞变成“廉价的社交货币”,不点赞反而成了用户对“真实连接”的坚守。

社交媒体的“不点赞”现象,看似是用户行为的微小变化,实则是数字社交生态的一次深刻变革。它不再是简单的“互动与否”的问题,而是用户对社交本质的重新思考:什么样的互动是有意义的?什么样的连接是真实的?在算法与商业化的裹挟下,用户用“不点赞”划清了浅层互动的界限,用沉默表达了对真实连接的渴望。对于平台而言,这意味着需要重新审视“点赞至上”的逻辑,转而关注内容质量和用户真实需求;对于用户而言,“不点赞”不是逃避,而是更成熟的社交态度——在信息爆炸的时代,守住自己的注意力,珍惜自己的表达欲,才能让社交回归本真的温度。