在社交平台的流量竞争中,刷量一度被视为快速提升人气的捷径,但大量实践证明,即便通过技术手段制造出虚假的点赞数据,也无法转化为真正的社交影响力。这种无效性并非偶然,而是源于社交平台底层逻辑、用户行为本质与内容生态规律的深层矛盾。

社交平台的算法本质是用户行为的“翻译器”,其核心目标是将优质内容精准匹配给潜在受众。以抖音、微博、小红书等主流平台为例,算法模型会综合分析点赞、评论、转发、完播率、停留时长等多维度数据,构建用户行为标签矩阵。刷量行为制造的点赞数据往往呈现异常特征:短时间内集中爆发、用户画像与账号定位严重偏离(如美妆账号突然出现大量男性用户点赞)、互动路径单一(仅有点赞无其他行为)。这些数据与真实用户的行为模式存在显著差异,算法会通过机器学习模型识别出“非自然流量”信号,进而对相关内容进行降权处理。这意味着,即便刷量获得了10万点赞,算法可能只会将其判定为无效数据,甚至将账号标记为“异常账号”,导致后续真实内容也无法获得推荐。因此,刷量获得的点赞在算法逻辑中不具备传播价值,更无法转化为平台流量倾斜。

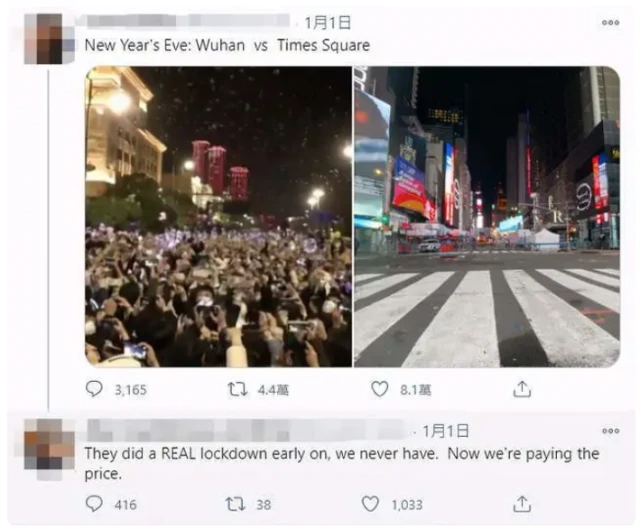

点赞行为在社交场景中本质是“情感货币”的流通,用户通过点赞表达认同、支持或兴趣。这种行为的背后是真实心理动机:看到优质内容时的共鸣、对创作者的欣赏、对社交关系的维护。刷量制造的虚假点赞缺乏这种心理基础,反而会引发用户的警惕与反感。心理学研究表明,人类对虚假信息的识别能力远超想象——当用户发现某条内容点赞数很高却无实质评论、或点赞用户账号明显是“僵尸号”时,会产生“认知失调”:高点赞与低质量内容之间的矛盾会削弱对账号的信任度。更关键的是,社交平台的核心是“连接”,真实人气需要通过持续互动积累:粉丝会因内容质量长期关注,会因创作者的真诚互动而形成情感纽带。刷量跳过了这个过程,直接用数据“伪造”人气,这种“空中楼阁”无法获得用户的情感认同,自然也无法转化为真正的社交影响力。例如,某账号通过刷量获得百万点赞,但评论区无人讨论,粉丝增长停滞,这种“虚假繁荣”在用户眼中不过是一场数据闹剧。

社交平台的内容生态本质是“价值筛选系统”,优质内容通过用户互动获得传播,形成良性循环;而低质量内容或刷量内容则会被淘汰。人气的基础是内容价值,刷量无法解决内容本身的问题。以小红书为例,平台会根据“种草”效果评估内容价值:点赞、收藏、转发、评论的比例,以及用户的实际转化(如购买链接点击)。如果一条笔记点赞数很高,但收藏率和转发率极低,算法会判定其“内容吸引力不足”,即使刷量制造了点赞,也无法进入更高流量池。更严重的是,刷量行为会破坏内容生态的公平性:当优质内容因真实互动获得推荐,而刷量内容通过数据造假抢占流量,会导致用户看到的内容质量下降,平台活跃度降低。为维护生态健康,平台会不断升级反刷量机制,比如通过AI识别异常账号、限制单日点赞次数、引入“真人验证”等。这意味着,刷量不仅无法获得人气,反而会面临账号限流甚至封禁的风险,最终得不偿失。

社交平台人气的最终价值体现在商业转化上,无论是品牌广告投放还是个人IP变现,都需要真实人气作为支撑。刷量获得的点赞无法转化为商业价值,因为商业合作的核心是“用户质量”而非“数据数量”。以品牌合作为例,广告主在选择合作账号时,会重点考察“粉丝画像匹配度”“互动率”“转化率”等指标。一个拥有10万真实粉丝、互动率5%的账号,其商业价值远高于一个拥有100万刷量粉丝、互动率0.1%的账号。因为真实粉丝会对品牌产生信任,形成购买行为;而刷量粉丝多为“僵尸号”,无法带来任何转化。此外,平台和品牌方都有严格的数据审核机制,刷量行为一旦被发现,不仅会失去合作机会,还会损害账号信誉。例如,某美妆博主曾因刷量被品牌方解约,理由是“粉丝数据不真实,无法保证推广效果”。这说明,在商业领域,真实人气才是硬通货,刷量制造的虚假点赞不过是“皇帝的新衣”,经不起任何考验。

归根结底,社交平台的人气无法通过刷量获得点赞,是因为其违背了社交的本质——真实连接。算法的精准识别、用户的理性判断、内容生态的自我净化、商业价值的真实需求,共同构成了刷量行为的“天然壁垒”。对于社交参与者而言,与其沉迷于数据造假,不如回归内容创作的本质:用优质内容吸引用户,用真诚互动积累信任,用持续价值构建真实人气。这才是社交平台的长久生存之道,也是影响力的真正来源。