在iOS设备越狱或安卓root后,一个显著的现象是,用户频繁通过技术手段刷社交空间点赞,这种行为从边缘走向主流,成为数字时代独特的社交景观。表面上看,这似乎只是简单的“求关注”,实则折射出技术赋权、心理补偿与社交货币化共同作用下的深层逻辑。越狱后的系统权限为刷赞提供了技术土壤,而用户对“突破限制”的心理延伸、社交平台对点赞的算法依赖,则共同催化了这一行为的普遍化。

一、技术基础:越狱如何为刷赞打开“便利之门”

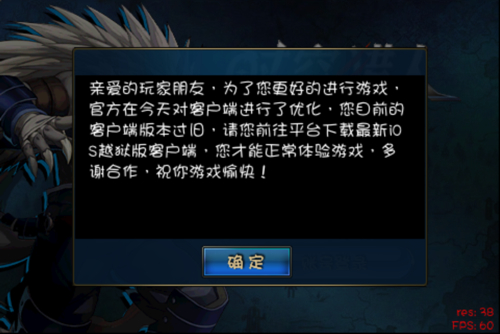

越狱或root的本质是获取设备的最高系统权限,这一技术特性直接打破了官方系统对应用行为的限制,为批量化、自动化的刷赞操作提供了可能。在未越狱的设备上,社交平台通常通过限制单次操作频率、检测异常登录IP、验证用户行为真实性等机制,阻止非自然点赞。但越狱后,用户可安装第三方插件或修改系统组件,绕过这些限制。例如,iOS越狱后,通过Cydia或Sileo安装的“Zebra”管理器配合自动化脚本,能模拟用户点击行为,实现24小时不间断点赞;安卓设备则可通过Xposed框架模块,劫持社交应用的点赞接口,批量调用点赞API。

更重要的是,越狱后的权限开放让“刷赞工具”具备了“定制化”能力。用户可根据需求设置点赞数量、目标好友、时间段等参数,甚至能针对特定内容(如动态、相册)进行精准点赞。这种“可控性”大大降低了刷赞的技术门槛,从过去需要编程知识的“黑产操作”,变成了普通用户可通过简单设置完成的“日常操作”。技术赋权带来的效率提升,直接推动了刷赞行为从“专业领域”向“大众化”蔓延。

二、心理驱动:“越狱式自由”在社交领域的延伸

越狱行为本身带有强烈的“突破限制”象征意义——用户通过技术手段挣脱厂商的束缚,获得对设备的“绝对控制”。这种心理体验会自然延伸至社交领域:既然系统可以被“自由改造”,为何不能通过技术手段“优化”社交反馈?刷赞本质上是越狱用户将“系统自由”转化为“社交自由”的一种尝试,他们试图通过技术工具打破社交互动中的“自然限制”,获得即时、大量的认可。

更深层的心理动因是“补偿心理”。越狱用户往往对“控制感”有强烈需求,当他们在系统层面获得掌控后,会期待在社交层面也获得“主导权”。点赞作为低成本的社交反馈,其数量成为衡量“受欢迎程度”的直观指标。刷赞带来的高点赞量,能快速满足用户的“被认可需求”,弥补现实社交中可能存在的“存在感缺失”。尤其对于年轻用户而言,社交空间的“点赞数”如同现实中的“社交货币”,越狱后的刷赞行为,本质上是他们用技术手段“兑换”这种货币,以强化自我认同。

三、社交生态:算法逻辑下的“点赞崇拜”与模仿效应

刷赞行为的普遍化,离不开社交平台算法逻辑的“推波助澜”。当前主流社交平台普遍将点赞量、互动率作为内容分发的重要权重,高点赞内容能获得更多曝光,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。这种机制催生了“点赞崇拜”——用户将点赞量等同于内容价值,甚至将高点赞数视为“社交能力”的证明。

越狱用户凭借技术优势率先尝到“刷赞红利”:高点赞动态能提升其在社交圈中的“影响力”,吸引更多自然关注。这种“成功案例”会在越狱圈层中形成示范效应,带动更多用户模仿。尤其当部分用户发现“别人都在刷”时,会产生“不刷就落后”的焦虑,进一步加入刷赞行列。久而久之,刷赞从“个别行为”演变为“群体习惯”,甚至成为越狱社区的“隐性社交规范”——不刷赞反而显得“不合群”。

四、挑战与反思:当技术工具异化社交本质

尽管刷赞行为在越狱后变得常见,但其背后隐藏的风险与伦理问题不容忽视。从平台规则看,刷赞属于“虚假互动”,违反大多数社交平台的服务协议,轻则导致内容限流,重则引发账号封禁。从技术安全看,第三方刷赞工具可能携带恶意代码,窃取用户隐私或造成财产损失。更值得警惕的是,长期依赖刷赞会导致社交关系的“异化”:用户沉迷于虚假的“点赞繁荣”,逐渐丧失真实互动的能力,社交空间沦为“数据表演”的舞台,而非情感连接的纽带。

越狱后的刷赞行为,本质上是技术自由与社交伦理的一次碰撞。技术本身无罪,但当工具被用于制造“虚假繁荣”时,便偏离了技术服务的初衷。对于用户而言,回归真实互动、尊重社交规则,才是数字时代“自由”的真谛;对于平台而言,需通过更精准的算法识别与更完善的风控机制,遏制刷赞行为的蔓延,维护健康的社交生态。唯有如此,技术赋能才能真正成为社交连接的“助推器”,而非“伪装剂”。