社交媒体上的访客为何频繁刷点赞?这看似微不足道的动作,实则是心理渴求、社交规则与平台算法共同编织的行为密码。每一次红心跳动或拇指上滑,都不只是简单的互动,而是个体在数字社交场域中寻求存在感、建立连接、获取认同的本能反应。深入剖析这一行为,需要从个体心理、社交生态、平台机制三个维度展开,才能揭开“刷点赞”背后的复杂动因。

个体心理层面:即时反馈与自我认同的双重驱动

点赞行为的核心,在于它满足了人类最基础的心理需求——对“被看见”的渴望。从心理学角度看,每一次点赞都会触发大脑的奖励机制,分泌多巴胺,带来短暂的愉悦感。这种即时反馈远比现实中的人际互动更高效:一条朋友圈发布后,几分钟内收获数十个点赞,能迅速强化发布者的自我价值感,形成“我的观点被认可”“我的生活被关注”的心理暗示。对于访客而言,频繁刷点赞同样是对这种反馈机制的主动参与——通过点赞他人的动态,既能维持社交账户的活跃度,也能在“被回赞”中期待同样的心理满足。

更深层的,刷点赞是现代人在碎片化时代构建自我认同的快捷方式。当现实生活中的成就感难以即时获取时,社交媒体上的点赞数量成为衡量“受欢迎程度”的量化指标。访客通过持续点赞他人内容,不仅是在表达友好,更是在潜意识中确认“我是这个社交圈的一员”,通过互动的广度弥补深度的不足。这种“点赞-回赞-再点赞”的循环,如同数字社交中的“社交货币”,让个体在虚拟世界中锚定自己的位置。

社交生态层面:互动规则与群体归属的无形压力

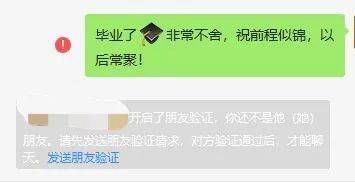

在社交媒体的社交生态中,点赞早已超越了“喜欢”的本意,演变为一种默认的社交礼仪。当朋友发布动态却无人点赞时,发布者可能会感到“被忽视”;而访客若长时间不互动,则可能被贴上“冷漠”“不合群”的标签。这种潜在的社交压力,迫使访客频繁刷点赞以维持“在线”的人设。例如,在职场社交平台中,对同事动态的点赞不仅是礼貌,更是维系职场关系的“软性投资”;在亲友圈中,不及时点赞可能被视为关系疏远的信号。

此外,点赞行为还承载着“群体归属”的功能。社交媒体的算法往往会根据用户的点赞记录,推送相似兴趣的内容,形成“兴趣圈层”。访客通过频繁点赞特定类型的内容(如美食、旅行、育儿),不仅是在表达偏好,更是在向算法宣告“我是这个群体的一员”,从而获得更多同类互动。这种“以点赞为门票”的群体参与,让刷点赞成为融入特定社交圈的必要动作,甚至演变为一种无意识的习惯。

平台机制层面:算法设计与行为习惯的相互强化

社交媒体平台的架构设计,是刷点赞行为高频发生的“技术推手”。首先,信息流算法的“无限下滑”特性,让用户始终处于“可互动”的状态——一条动态点赞后,下一条动态立刻出现,形成“点赞-刷新-再点赞”的连续动作。平台将点赞按钮置于评论栏上方,位置醒目且操作便捷,进一步降低了互动门槛,让“刷”成为肌肉记忆。

其次,平台的“数据可视化”设计,将点赞数量转化为公开的社交资本。动态旁的“99+”点赞提示,不仅是对发布者的激励,更对访客形成“别人都在赞,你不赞就落伍”的暗示。部分平台还推出“点赞排行榜”“好友互动榜”等功能,将点赞行为游戏化,用户为了在榜单上获得更高排名,会主动增加点赞频率。这种“数据竞争”机制,让刷点赞从单纯的互动升级为带有目的性的社交行为,被平台算法不断强化。

挑战与反思:当点赞成为社交的“唯一语言”

频繁刷点赞的行为,虽然满足了即时心理需求和社交压力,但也带来了隐忧。一方面,它可能导致“社交焦虑”——用户为了获得更多点赞,刻意发布迎合他人的内容,而忽略真实自我表达;另一方面,点赞的“廉价化”让互动失去深度,点赞替代了有意义的评论和沟通,使社交关系流于表面。更值得警惕的是,当点赞成为衡量社交价值的唯一标准时,用户可能会陷入“数据依赖”,将虚拟世界的认可等同于现实生活中的价值感。

面对这一现象,或许需要重新审视点赞的本质:它本应是真诚互动的延伸,而非社交的终极目标。对于平台而言,优化算法设计,减少“数据竞争”的刺激,鼓励深度互动;对于用户而言,保持对点赞行为的清醒认知,平衡线上互动与真实社交,才能让社交媒体回归“连接人与人”的初衷。

归根结底,社交媒体上的刷点赞行为,是数字时代个体心理、社交规则与技术机制交织的产物。它既是人性需求的自然流露,也是平台生态的必然结果。理解其背后的逻辑,并非为了批判,而是为了在虚拟与现实的边界中,找到更健康的社交方式——让点赞回归“看见”的本质,而非社交的全部意义。