社区app刷赞现象的普遍性与顽固性,早已不是新鲜话题。从生活分享到知识科普,从商品推荐到情感倾诉,点赞本应是用户真实意愿的表达,却在现实中沦为数据造假的“重灾区”。这种扭曲的社区生态不仅稀释了内容价值,更让平台、用户和商家深陷“数据注水”的恶性循环。为什么刷赞能在社区app中如此猖獗,且屡禁不止?其背后交织着用户心理、平台机制、商业逻辑与技术博弈的多重动因,构成了一盘难以破解的复杂棋局。

用户需求:点赞背后的“社交刚需”与“身份焦虑”

社区app的核心是“连接”,而点赞则是最轻量级的社交货币。对普通用户而言,点赞的意义早已超越“喜欢”本身,成为获取社交认同的重要途径。心理学中的“社会证明效应”指出,人们倾向于通过他人的行为判断自身行为的合理性——高赞内容会被默认为“优质内容”,点赞数越多,用户的分享行为就越能得到心理满足。这种需求催生了“点赞焦虑”:当看到同类内容获得数百点赞,而自己的帖子点赞寥寥时,用户极易产生“被边缘化”的恐惧,进而选择刷赞来“平衡”社交关系。

更关键的是,许多社区app将点赞数据与用户权益直接挂钩。例如,高赞账号能获得“优质创作者”标签,享受流量倾斜;点赞数达到一定数值可解锁社区勋章、兑换虚拟礼品,甚至参与线下活动。这种“数据-权益”的强关联,让点赞从“自发行为”异化为“任务指标”。用户为了维持账号活跃度、争取平台资源,不得不加入刷赞大军,形成“不刷就落后”的从众心理。正如一位资深社区用户所言:“我知道刷赞不对,但别人都在刷,我不刷就没人看,这就像一场没有尽军的军备竞赛。”

平台机制:算法依赖与审核漏洞的“双重纵容”

社区app的推荐算法,是刷赞现象滋生的“技术土壤”。当前主流社区平台普遍采用“协同过滤+热度排序”的推荐逻辑,点赞数、评论数、转发量等互动数据,直接决定内容能否进入流量池。这种机制下,高赞内容会获得更多曝光,形成“马太效应”——优质内容因自然点赞获得流量,而劣质内容通过刷赞也能“伪装”成优质,进一步挤压真实内容的生存空间。平台为了提升用户活跃度,默认甚至鼓励这种“数据竞赛”,却忽视了算法对真实性的筛选漏洞。

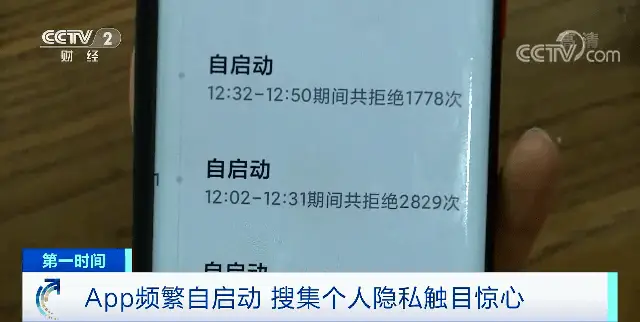

审核机制的滞后性,则为刷赞提供了“操作空间”。一方面,刷赞手段不断迭代:从早期的人工“互赞群”,到后来的机器模拟点击(如脚本、外挂),再到如今的“真人众包”(通过兼职平台组织真人点赞),技术对抗让平台审核疲于奔命。另一方面,社区app的用户基数动辄千万级,平台难以对每一条内容的点赞行为进行实时核验。即使部分账号因异常数据被限流,用户也能通过更换设备、注册新号等方式“重生”,导致违规成本极低。更值得警惕的是,部分平台默许甚至参与数据造假——为了营造社区繁荣景象,对头部账号的刷赞行为“睁一只眼闭一只眼”,进一步纵容了灰色产业链的蔓延。

商业逻辑:流量变现与“数据崇拜”的推波助澜

社区app的商业化本质是“流量生意”,而点赞数据则是流量的“量化指标”。广告主、品牌方在选择合作对象时,往往将点赞数作为衡量内容影响力的重要依据——高赞账号意味着更高的“曝光性价比”,即使数据注水,也能通过“虚假繁荣”吸引商家买单。这种“唯数据论”的商业逻辑,催生了专业的刷灰产:从“点赞工作室”到“数据服务商”,形成了“养号-刷赞-变现”的完整链条。一条帖子从发布到刷赞到10万+,成本可能仅需数百元,却能带来数万元的广告收益,巨大的利润空间让灰色产业屡禁不止。

对平台而言,高赞数据能直接提升商业化效率。当社区内充斥着“百万赞”内容时,平台的用户活跃数据、内容分发效率都会显得“好看”,更容易获得资本青睐。这种“数据崇拜”让平台陷入“增长陷阱”:为了追求短期数据表现,不惜牺牲内容真实性,甚至为刷赞行为提供“隐性便利”。例如,部分平台在算法中赋予点赞数更高的权重,却对点赞真实性缺乏有效核查,本质上是在“鼓励”用户通过刷赞获取流量。

根治困境:多方利益交织的“系统性难题”

刷赞现象难以根除,核心在于其涉及用户、平台、商家、灰产等多方利益,任何单一环节的治理都难以奏效。从用户角度看,刷赞是应对“社交内卷”的无奈之举;从平台角度看,刷赞能提升数据表现,但治理又会影响用户活跃度;从商家角度看,虚假数据能降低获客成本,但长期看会损害品牌信任;从灰产角度看,刷赞是低成本高回报的“刚需业务”。这种多方利益的深度绑定,让刷赞成为社区生态的“顽疾”。

更深层的问题在于,社区app的价值导向正在偏离“连接真实”的初心。当点赞数成为衡量内容价值的唯一标准,当用户为数据而创作,社区便失去了“分享真实、交流思想”的本质。这种异化不仅让优质内容难以被发现,更让用户对社区产生信任危机——当“点赞”不再代表真实意愿,社区还能否承载社交功能?

破局之路:回归真实需要“系统重构”

刷赞现象的治理,绝非简单的“技术封堵”,而需要平台、用户、行业乃至监管的协同发力。平台需重构算法逻辑,将“内容质量”“用户停留时长”“互动深度”等指标纳入推荐体系,降低点赞数的权重;同时建立更严格的审核机制,通过AI识别+人工复核打击异常点赞,提高违规成本。用户则需树立健康的社交观念,认识到“点赞不是社交的全部”,真实的内容远比虚假的数据更有价值。行业层面,应建立统一的数据真实性标准,规范广告主的投放逻辑,让“唯数据论”失去生存土壤。

归根结底,社区app的活力源于真实,信任是其生命线。只有当点赞回归“表达喜欢”的本真,当社区成为真实交流的场域,才能摆脱刷赞的恶性循环。这不仅是技术问题,更是价值观问题——在流量至上的时代,守住真实的底线,或许才是社区app最需要破解的“终极命题”。