社交媒体的视觉化表达浪潮中,“美化小精灵刷赞”这一现象迅速发酵为热门话题。它不仅是技术工具与用户需求的碰撞产物,更折射出数字时代社交资本积累的底层逻辑与内容生态的深层变革。当“点赞”成为衡量内容价值的显性指标,当“美化”成为提升视觉吸引力的标准化操作,二者的结合催生出“美化小精灵刷赞”这一独特行为模式,其流行背后隐藏着技术赋能、社交焦虑、算法驱动与监管博弈的多重动因。

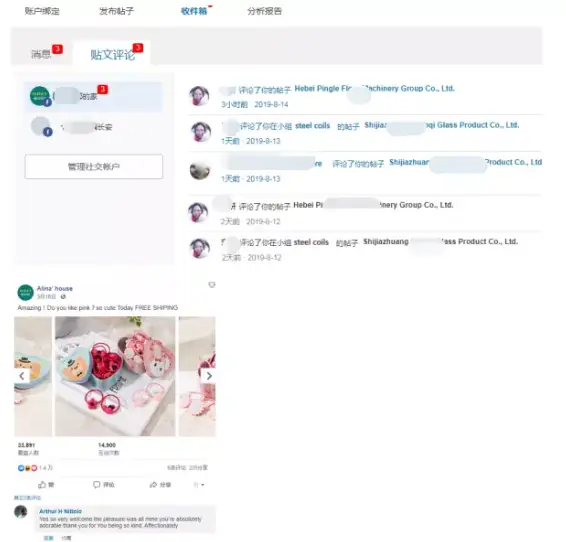

技术赋能的“效率革命”是“美化小精灵刷赞”流行的底层土壤。随着图像处理技术的平民化,各类“一键美化”工具应运而生,它们通过智能滤镜、面部优化、背景虚化等功能,大幅降低了普通用户的视觉内容创作门槛。“美化小精灵”这类工具在此基础上更进一步,将“美化”与“刷赞”功能深度整合——用户只需简单操作,即可实现图片的视觉优化与点赞数据的同步提升。这种“一站式解决方案”精准击中了用户对“高效产出”与“即时反馈”的双重需求:一方面,技术让内容从“可用”到“美观”的转化成本降至最低;另一方面,刷赞功能则绕过了自然传播的漫长周期,直接为内容注入“社交认可”的强心剂。当普通用户发现,借助工具即可实现“视觉优化+流量加持”的双重目标,其流行便成为技术普惠下的必然结果。

社交资本积累与算法逻辑的共生关系,构成了“美化小精灵刷赞”流行的核心驱动力。在社交媒体的生态系统中,“点赞”早已超越简单的互动行为,成为用户量化社交资本、构建身份认同的关键符号。高点赞量意味着内容影响力强、用户受欢迎度高,这种“数据背书”直接关系到个人在社交场域中的地位与资源获取能力。与此同时,平台的推荐算法以互动数据为核心指标,点赞量高的内容更容易获得流量倾斜,形成“点赞多→曝光多→点赞更多”的正反馈循环。这种算法逻辑与用户社交需求的深度绑定,催生了“刷赞”的灰色产业链——用户通过“美化小精灵”等工具快速提升点赞数据,本质上是将社交资本转化为可量化的“数字货币”,以换取算法的青睐与社交场域中的“话语权”。当刷赞从个别行为演变为群体策略,“美化小精灵刷赞”自然成为社交竞争中的“最优解”,进而成为热门话题。

内容生态的异化与用户心理的博弈,进一步放大了“美化小精灵刷赞”的社会关注度。当刷赞成为内容生产的“标准流程”,社交媒体的生态逻辑悄然发生转变:优质内容的评判标准从“创意独特性”让位于“数据表现力”,创作者的精力从“内容深耕”转向“流量运营”。“美化小精灵”的普及加剧了这种异化——同质化的滤镜模板、批量刷赞的机械操作,让平台充斥着“视觉精美但灵魂空洞”的内容。与此同时,用户陷入“点赞焦虑”的恶性循环:一方面,他们渴望通过优质内容获得认可;另一方面,当发现“真实创作”的点赞量远低于“工具美化+刷赞”的内容时,便容易产生“不刷赞就被淘汰”的恐慌心理。这种心理博弈在年轻用户群体中尤为显著,他们将点赞数据视为自我价值的延伸,刷赞行为本质上是对“不被看见”的恐惧的应激反应。当“美化小精灵刷赞”成为缓解焦虑的“解药”,其背后折射出的内容生态异化问题,自然引发社会广泛讨论。

监管挑战与行业自律的平衡,则是“美化小精灵刷赞”无法回避的现实议题。从平台规则来看,刷赞行为普遍被视为“虚假流量”,违反了社区诚信原则;从法律法规层面,《网络信息内容生态治理规定》等文件明确禁止流量造假,“美化小精灵刷赞”若涉及商业化运营,可能面临法律风险。然而,技术的隐蔽性让监管难度倍增:虚拟IP、模拟真人互动等技术手段,使得刷赞数据与自然点赞的界限日益模糊。平台虽通过算法模型识别异常流量,但“道高一尺,魔高一丈”的博弈仍在持续。在此背景下,“美化小精灵刷赞”成为热门话题,本质上是公众对“数字真实性”的集体追问——当社交场域中的数据可以被轻易操纵,用户如何判断内容的真实价值?平台又该如何在流量追求与生态健康之间找到平衡点?

“美化小精灵刷赞”的流行,绝非孤立的技术现象,而是数字时代社交逻辑、技术伦理与商业逻辑交织的缩影。它既反映了用户对社交认可的迫切需求,也暴露了算法驱动下内容生态的深层矛盾。破解这一困局,需要技术向善的引导——工具开发者应将“真实连接”而非“流量造假”作为核心价值;需要平台规则的完善——通过优化算法减少对单一指标的依赖,建立多元内容评价体系;更需要用户理性的回归——认识到点赞数据的本质是“互动”而非“评判”,让社交回归分享与连接的本真。唯有如此,“美化小精灵刷赞”这类现象才能从“热门话题”逐渐降温,社交媒体才能真正成为孕育真实创意与真诚对话的沃土。