在江苏地区的社交生态中,QQ平台上的刷点赞行为早已不是个别现象,而是渗透到日常社交、商业推广乃至个人形象构建的普遍现象。这种看似简单的“指尖互动”,背后实则交织着地域文化、平台逻辑与用户心理的多重动因。要理解为何苏地区用户在QQ平台上对刷点赞表现出如此高的参与度,需从社交货币的属性、平台的功能设计、地域经济的特性以及代刷产业链的成熟度四个维度展开剖析。

地域文化的“人情逻辑”构成了刷点赞行为的社会基础。江苏作为经济与文化双重发达的省份,人际交往中历来重视“面子”与“互惠”。在苏南地区,尤其是苏州、无锡等城市,中小企业主、个体经营者数量庞大,他们习惯通过社交平台维系客户关系与商业人脉。QQ作为早期普及的社交工具,其“空间动态”“群聊互动”等功能成为这类群体的“线上社交场”。当一条动态发布后,点赞不仅是简单的支持,更是“人情往来”的符号——你给我点赞,我回你评论,形成“礼尚往来”的社交闭环。这种“人情债”的驱动下,刷点赞本质上是对社交关系的“投资”:通过主动增加点赞数量,用户既维系了现有关系网络,也为未来可能的商业合作或人情往来积累“信用资本”。在苏北地区,虽然经济结构有所不同,但儒家文化影响下的“群体认同”需求同样显著,年轻用户通过刷点赞融入同学、亲友的社交圈,避免因“点赞数少”而被边缘化,这种“合群压力”进一步助推了行为的普遍性。

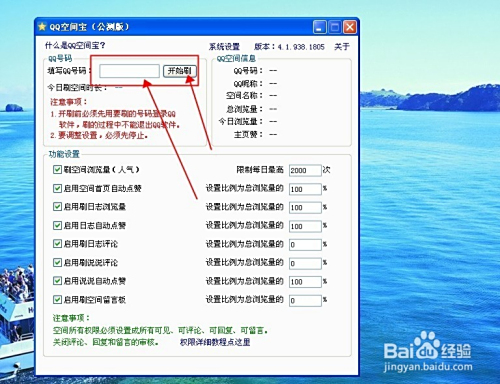

平台功能的“流量导向”为刷点赞行为提供了技术便利。QQ自诞生以来,便以“强社交属性”著称,其“动态”板块的算法设计天然倾向于“高互动”内容。相较于微信的“朋友圈私密性”,QQ空间更具“半公开性”——用户可设置“部分可见”,既能在熟人圈展示,又能通过“访客记录”“点赞通知”等功能扩大曝光。这种设计使用户对“点赞数”格外敏感:高点赞数意味着内容受欢迎,能提升个人在社交网络中的“可见度”。此外,QQ的“点赞”功能门槛极低,无需复杂操作,点击即可完成,且支持“批量操作”(如通过第三方软件一键点赞),这种“低成本高反馈”的特性,降低了用户刷点赞的心理负担。更重要的是,QQ平台对“互动数据”的隐性激励——例如,动态点赞数越多,越可能被推荐至“热门动态”板块,这种“流量光环”吸引大量用户主动刷点赞,以获取更多关注,尤其在学生群体和年轻创业者中,这种“数据攀比”现象尤为突出。

地域经济的“轻资产特性”催生了商业化的刷点赞需求。江苏作为民营经济大省,中小企业、个体工商户数量庞大,这些经营者普遍面临“低成本推广”的需求。QQ平台凭借其庞大的用户基数(尤其在下沉市场)和精准的地域社群功能(如“同城群”“行业群”),成为他们推广产品或服务的“线上橱窗”。对于奶茶店、服装店、培训机构等本地商家而言,一条带“活动信息”的动态若能获得数百点赞,能显著增强潜在客户的信任感——“这么多人点赞,店应该不错”。这种“点赞=口碑”的认知,使得商家愿意付费购买刷点赞服务。在苏州、南京等城市,甚至形成了围绕“QQ点赞推广”的灰色产业链:代刷工作室通过QQ群接单,按“点赞单价”(如0.1元/个)为商家刷量,再利用“真人账号”“IP切换”等技术规避平台检测。这种商业需求与刷点赞行为的结合,使得苏地区在QQ平台上的刷点赞不仅停留在个人社交层面,更演变为一种“数字营销工具”,进一步推高了行为的普遍性。

代刷产业链的“低门槛化”降低了刷点赞的行为成本。随着移动互联网的普及,刷点赞服务的获取变得前所未有的便捷。在QQ平台上,搜索“QQ点赞”“空间互赞”等关键词,能找到大量代刷群或个人代刷,他们通常以“免费试刷”“量大从优”为噱头吸引用户。这些代刷服务依托于“任务平台”——用户通过完成其他人的点赞任务,积累“积分”,再兑换自己需要的点赞量,形成“互助刷赞”的闭环。这种模式几乎零成本(仅需时间投入),使得普通用户也能轻松参与。此外,部分第三方软件打着“QQ空间管理”的幌子,提供“自动点赞”“定时点赞”功能,进一步简化了操作流程。在江苏的高校校园里,学生群体常通过宿舍“互助群”互赞,既维系了同学关系,又满足了“动态热闹”的心理需求;而在职场中,年轻职员则通过购买低价代刷服务,提升个人社交形象,避免因“点赞数少”显得“不合群”。这种“低门槛+高便利性”的代刷生态,使得刷点赞行为从少数人的“小操作”演变为多数人的“日常习惯”。

江苏地区在QQ平台上的刷点赞行为,本质上是一种地域文化与数字社交规则碰撞下的适应性产物。它既反映了人际交往中的“面子逻辑”,也暴露了流量时代社交价值的异化——当点赞数成为衡量关系亲疏、商业价值甚至个人魅力的“数字标尺”,用户便不得不被动卷入这场“点赞竞赛”。然而,随着平台对虚假互动的打击力度加大(如QQ近期升级“反刷赞算法”),以及用户对“真实社交”需求的回归,这种“数字游戏”或将逐渐降温。或许,真正值得思考的不是“如何刷更多赞”,而是如何在虚拟社交中重建有意义的连接——毕竟,点赞无法替代真诚的评论,更无法替代现实中的一次举杯问候。