随着社交媒体成为个人表达和商业竞争的核心场域,“点赞刷赞平台”从边缘工具逐渐演变为大众化的“流量加速器”,越来越多用户通过这类平台快速获得关注。这一现象背后,是算法逻辑、商业需求与心理焦虑的三重驱动,折射出当代社交媒体生态的深层矛盾。

算法逻辑下的“数据生存法则”

社交媒体平台的分发机制本质是“注意力经济”,而点赞量作为最直观的“质量信号”,被算法深度纳入内容推荐模型。以抖音、小红书、微博为例,平台会优先将高点赞内容推入更大的流量池,形成“点赞越多→曝光越多→关注越高”的正循环。普通用户若初始点赞量不足,内容极易陷入“0曝光”的冷启动困境。点赞刷赞平台正是抓住了这一痛点,通过模拟真实用户行为(如随机时长浏览、账号差异化互动)制造“热门假象”,帮助内容突破算法的初始推荐阈值。例如,一篇笔记若自然流量需3天才能积累500赞,通过刷赞平台可在1小时内达到同等数据,从而触发算法的“加权推荐”,进入更多用户的首页。这种“数据先行”的策略,本质是用户对平台算法规则的被动适应——在“不刷赞就难出头”的竞争环境中,刷赞成为破局的“最低成本选择”。

商业变现压力催生的“流量焦虑”

对个人博主、商家而言,“关注量=变现能力”已成为行业共识。品牌方在选择合作对象时,账号的点赞量、粉丝数是评估“商业价值”的核心指标,甚至直接影响报价。一个拥有10万粉丝但点赞量不足500的账号,其广告转化率可能远低于粉丝量5万但点赞量破千的账号。这种“唯数据论”的商业逻辑,迫使创作者不得不通过刷赞来“包装”账号。尤其对中小博主而言,初期缺乏自然流量积累,刷赞成为快速“镀金”的捷径——刷赞平台提供的“真人点赞”“粉丝套餐”服务,能帮助账号在短期内构建“高互动”人设,吸引品牌方注意。例如,某美妆博主通过连续一个月刷赞,使单篇笔记平均点赞量从200提升至2000,随后成功接到3个品牌合作,收入增长近10倍。这种“刷赞→涨粉→变现”的路径,虽被业内诟病为“饮鸩止渴”,但在商业竞争的白热化阶段,成为许多创作者的无奈之选。

社会认同需求驱动的“数字虚荣”

点赞量本质是“社交货币”,是用户在虚拟世界中寻求社会认同的直接载体。心理学中的“社会比较理论”指出,个体会通过与他人比较来评估自我价值,而社交媒体上的点赞数量成为比较的重要维度。当看到朋友的高赞动态时,用户容易产生“被落下”的焦虑,进而通过刷赞来维持“受欢迎”的形象。尤其对Z世代而言,社交媒体是自我表达的核心舞台,点赞量被视为“认可度”的量化体现——一条动态获得100赞,可能比现实中100句赞美更让人满足。点赞刷赞平台正是利用了这种心理,通过提供“定制化服务”(如按性别、地域、兴趣标签匹配点赞用户),让用户获得“精准认同”。例如,一位大学生为提升朋友圈“存在感”,选择刷赞平台为自拍动态增加500个“同龄女性点赞”,从而在社交圈中塑造“高人气”人设,缓解现实社交中的自卑感。这种“数字虚荣”的满足,让刷赞从“工具行为”演变为“心理依赖”。

技术迭代与灰色产业链的“便捷化陷阱”

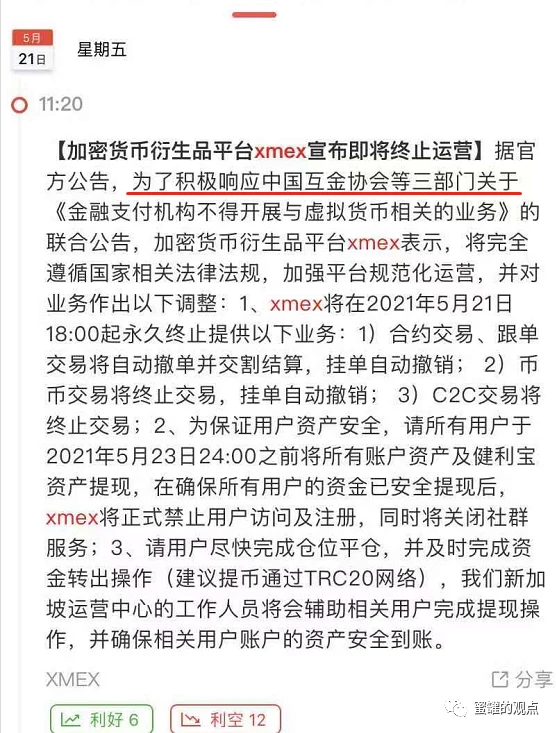

点赞刷赞平台的普及,离不开技术的迭代与灰色产业链的成熟。早期刷赞依赖“僵尸粉”(虚假账号),但平台通过AI识别能轻易检测;如今的刷赞平台则采用“真人众包”模式,通过招募兼职用户(如学生、宝妈)进行真实点赞,数据更难被平台识别。同时,平台提供“一站式服务”:从点赞、评论到粉丝增长,按需定制,价格低至1000赞50元,且支持“包月”“按效果付费”等灵活模式。此外,支付环节的隐蔽性也降低了使用门槛——部分平台通过虚拟货币、第三方转账等方式规避监管,让用户无需担心账号风险。这种“低成本、高隐蔽、易操作”的特性,使得点赞刷赞从“少数人的作弊手段”变为“大众化的流量工具”,甚至形成“刷赞教辅教程”“数据优化社群”等细分生态,进一步降低了用户的使用门槛。

生态失衡与理性回归的必然

点赞刷赞平台的泛滥,正加速社交媒体生态的失衡:当内容质量让位于数据造假,优质创作者因“自然流量不足”被边缘化,而“刷赞高手”则通过虚假数据占据资源,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。平台虽不断升级反作弊系统(如抖音的“清朗计划”、小红书的“虚假流量打击”),但灰色产业链总能快速迭代,反制成本远高于收益。更值得警惕的是,用户对“虚假繁荣”的依赖会扭曲创作心态——为迎合刷赞需求,内容趋于同质化(如跟风拍爆款模板、编造争议话题),最终导致社交媒体的内容创造力枯竭。

破解这一困局,需多方协同发力:平台应优化算法,将“互动深度”(如评论质量、转发率)而非“点赞数量”作为核心推荐指标,减少“数据至上”的导向;创作者需回归内容本质,用真实价值取代流量焦虑;社会则应倡导健康的社交观念,让“关注”成为真实连接的体现,而非数字游戏的筹码。唯有如此,社交媒体才能摆脱“刷赞依赖”,回归“连接人与价值”的初心。