在知乎的知识生态中,互动数据始终是衡量内容价值的核心标尺。无论是创作者追求的影响力沉淀,还是普通用户寻求的信息认同,点赞、评论、转发构成的互动矩阵,直接决定了内容能否穿透算法推荐,触达更广泛的受众。然而近年来,一种现象逐渐浮出水面:越来越多的人选择通过“刷赞”这一非自然行为增加互动,试图在激烈的流量竞争中抢占先机。这种看似“走捷径”的操作,背后实则折射出平台机制、用户心理与内容生态的多重博弈。

知乎的算法机制本质上是一种“数据筛选器”,它通过识别内容的互动信号来判断其质量与相关性。高赞内容会被优先推入“推荐流”“热榜”等流量池,形成“曝光-互动-再曝光”的正向循环;反之,即便内容优质,若初始互动不足,也可能陷入“无人问津”的冷启动困境。这种机制设计本意是激励优质内容,却 unintended 地催生了“数据焦虑”。对于创作者而言,一篇深度分析可能需要数小时打磨,但若缺乏点赞支撑,便可能被碎片化、娱乐化的内容淹没;对于企业账号或知识付费从业者,互动数据直接关联商业变现能力,低赞内容意味着更低的转化效率。当“认真创作不如精准刷赞”的认知在创作者中蔓延,刷赞便从个别行为演变为一种“生存策略”。

用户对“高互动”的内在需求,为刷赞现象提供了心理土壤。在知乎的社区文化中,高赞不仅是数字,更是身份认同的象征。一个拥有千赞万赞的回答,能让用户在社交中获得“领域专家”“深度思考者”的隐性标签,这种“被看见”的需求在社交媒体时代被无限放大。普通用户通过点赞表达对内容的认同,而创作者则将高赞视为自我价值的量化证明——当点赞成为衡量“内容是否被认可”的唯一标准时,刷赞便成了满足这种心理需求的捷径。更值得注意的是,知乎的“盐值”体系将互动行为纳入用户信用评估,高互动账号往往能获得更多平台资源,这种“数据特权”进一步刺激了用户对互动数据的追逐,形成“为了刷赞而刷赞”的恶性循环。

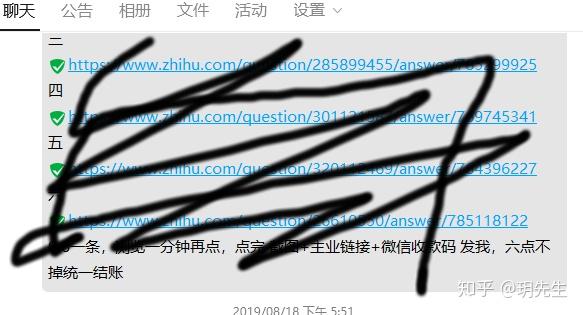

刷赞作为“互动捷径”,其实际价值在短期内确实难以替代。相较于评论、转发等需要深度参与的行为,点赞的操作成本极低,且能快速提升内容的“数据权重”。在内容同质化严重的领域,创作者即便缺乏独特观点,也可通过批量刷赞让内容“看起来受欢迎”,从而吸引真实用户的跟风互动——这种“数据幻觉”往往能撬动平台的流量倾斜,实现“以假乱真”的传播效果。对于急于建立个人IP的创作者而言,刷赞是一种“杠杆操作”:用少量成本撬动算法推荐,再用真实流量反哺账号成长。这种“短平快”的收益模式,让刷赞在知识分享、职场经验、情感故事等泛娱乐化内容中尤为盛行。

然而,刷赞现象的泛滥正在侵蚀知乎的内容生态根基。当内容价值让位于数据游戏,创作者的精力从“如何提供深度”转向“如何精准刷赞”,平台的内容质量便会陷入“劣币驱逐良币”的陷阱。那些需要长期调研、专业论证的硬核内容,因操作复杂、见效慢,逐渐被“标题党”“情绪输出”取代;而刷赞账号通过批量生产低质内容、购买虚假互动,轻松挤占了优质内容的生存空间。更严重的是,用户对高赞内容的信任度正在瓦解——当“千赞回答”被发现存在数据造假,平台的专业性与公信力便会受到质疑,最终损害的是整个知识社区的长期价值。

从平台视角看,刷赞现象暴露了算法机制的固有缺陷。过度依赖互动数据作为内容质量的核心指标,必然导致“唯数据论”的倾向,而忽略了内容的原创性、专业性与社会价值。知乎虽已尝试通过“盐值”“质量分”等机制优化推荐逻辑,但刷赞产业链的隐蔽性(如通过真人账号、水军矩阵、海外IP等技术手段规避检测)让平台监管始终处于被动。更值得反思的是,当刷赞成为“公开的秘密”,平台与用户之间的信任契约便开始松动——用户质疑内容的真实性,创作者抱怨规则的不公,知乎作为“高质量知识社区”的定位也因此被稀释。

面对这一困境,破解之道或许在于回归内容本质。平台需优化算法逻辑,将内容的原创性、专业度、用户停留时长等“非互动指标”纳入评估体系,减少对“点赞数”的过度依赖;创作者应重新审视“价值输出”的意义,用深度思考替代数据焦虑,毕竟真正能沉淀用户信任的,永远是内容本身而非冰冷的数字;而作为知识社区的参与者,用户也需提升媒介素养,学会辨别内容的真实价值,拒绝被“数据泡沫”裹挟。唯有如此,知乎才能摆脱“刷赞怪圈”,重建“认真、专业、友善”的社区文化——毕竟,真正的互动从来不是刷出来的,而是源于思想碰撞的火花,与知识共鸣的温度。