网页刷赞为何能持续规避系统检测?这背后并非简单的技术对抗,而是对平台规则、算法逻辑与用户行为的深度重构。在内容流量竞争白热化的当下,点赞已成为衡量内容价值的核心指标之一,而部分网页却能突破平台监管,实现“长期稳定刷赞”,其背后隐藏着一套精密的规避逻辑与技术生态。

一、系统检测的“规则依赖性”与固有局限

平台对刷赞行为的检测,本质是基于预设规则的数据异常识别。例如,多数平台会通过“点赞速率阈值”(如单IP单分钟点赞上限)、“用户画像一致性”(如点赞账号的设备型号、地理位置、活跃时段高度集中)、“行为链路断裂”(仅有点赞无浏览、评论、转发等关联行为)等维度进行判定。然而,这类规则存在天然的滞后性与机械性——当检测逻辑依赖固定阈值时,刷赞方只需将操作节奏控制在阈值内(如将每分钟10次点赞拆解为5次,间隔12秒),即可规避基础筛查。

更深层的局限在于,平台难以区分“真实高频互动”与“模拟高频互动”。例如,某篇爆款内容可能因话题性吸引真实用户密集点赞,系统若仅以“点赞速度”为依据,极易误伤优质内容。这种“误判风险”使得平台在规则设计上不得不保留弹性空间,反而被刷赞方利用——通过模拟真实内容的互动节奏(如工作日早8点、晚8点两个高峰期点赞),让数据呈现出“自然波动”,从而降低被标记概率。

二、网页刷赞的技术伪装:从“机器批量”到“真人模拟链路”

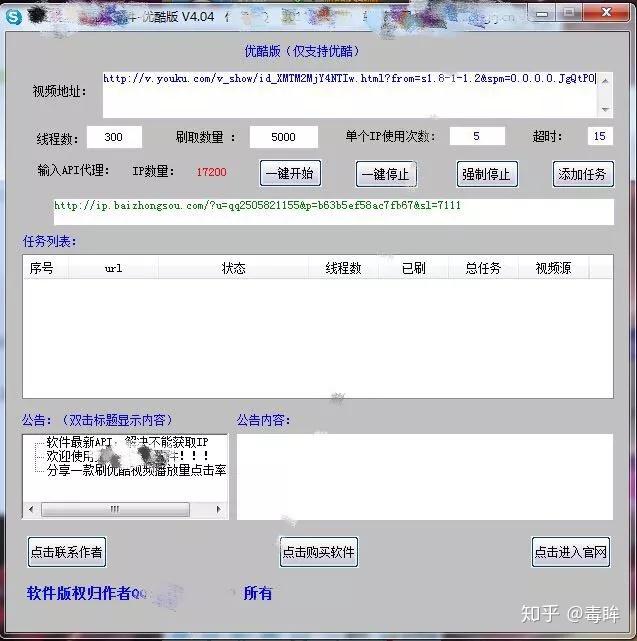

早期刷赞依赖机器脚本批量操作,因数据特征过于明显(如IP地址重复、设备指纹单一)被迅速识别。而当前能持续规避检测的网页,已转向“真人模拟行为链”的精细化伪装。其核心逻辑是:将“点赞”拆解为“用户行为包”,嵌入完整的用户行为路径中。

具体而言,这类网页会通过三种技术手段实现伪装:一是分布式流量池,利用全国各地的真实用户设备(包括闲置手机、云手机)进行操作,每个设备仅承担少量点赞任务,通过“量变稀释质变”规避IP集中检测;二是行为冗余设计,在点赞前模拟“浏览3秒-滑动页面-随机停留1-2秒-点赞-退出”的全链路行为,甚至附带点赞评论(如“说得对!”“学到了”),让数据更贴近真实用户;三是动态参数注入,通过脚本随机生成设备指纹(如浏览器UA、屏幕分辨率、时区),并定期更新,避免被平台识别为“同一设备重复操作”。

部分技术更成熟的网页甚至会接入“真人众包平台”,以“内容体验任务”为名,让兼职用户完成“浏览-点赞-分享”的完整流程。这类操作不仅数据特征与真人无异,还能产生真实的用户停留时长与互动数据,进一步稀释异常性,使系统难以通过单一维度判定违规。

三、数据生态的“合规化包装”:与平台算法的共生博弈

网页能持续刷赞不被检测,关键还在于其构建了“数据合规化”生态。简单来说,刷赞并非孤立行为,而是与网页内容、用户运营深度绑定的“流量放大器”。

一方面,网页会通过“内容-互动”的正向循环,为刷赞数据提供“合理性支撑”。例如,某知识科普类网页先通过少量精准刷赞提升内容权重,使其进入平台推荐池;吸引真实用户阅读后,再引导真实点赞、评论,形成“刷赞引流-真实互动-权重提升-更多流量”的闭环。此时,系统检测到的数据是“真实互动占比超70%”的混合结构,即便存在辅助点赞,也会因整体数据的“健康度”被判定为正常。

另一方面,网页方会深度研究平台算法的“偏好逻辑”。例如,某些平台算法会优先推荐“互动率稳定上升”的内容,而非“互动量突增”的内容。据此,网页会采用“匀速增长”策略:初期每日新增50个赞,中期递增至100个,后期稳定在200个,让数据曲线呈现“自然增长态势”,避免因“点赞量断层式上涨”触发异常警报。这种与算法的“共生博弈”,使得刷赞从“违规操作”异化为“流量运营的灰色手段”。

四、持续规避检测的核心:动态规则适配与反侦察机制

网页刷赞的“长期有效性”,更离不开对平台规则的动态适配与反侦察。技术团队会通过“API接口监控+数据训练”的方式,实时掌握平台规则变动。例如,当系统新增“设备指纹识别”时,刷赞方会立即升级脚本,通过“虚拟机+代理IP”组合重构设备标识;当平台降低“点赞速率阈值”时,则会自动调整操作频次,确保始终处于合规区间。

更隐蔽的是,部分网页会建立“反侦察数据模型”。通过分析历史被拦截案例,提炼出平台的“检测优先级”——例如,系统先判定IP异常,再验证设备指纹,最后分析行为链路。据此,刷赞方会优先解决IP问题(如使用5G动态IP),再优化设备参数(如模拟不同机型的系统版本),最后补全行为细节(如增加随机滑动、误触操作),形成“层层穿透”的规避策略。这种“检测-对抗-升级”的动态平衡,使得网页刷赞能够长期游走在平台监管的边缘。

网页刷赞为何能持续不被检测?本质上是技术迭代、规则漏洞与生态博弈共同作用的结果。然而,这种“灰色生存”并非长久之计——随着平台AI检测模型的升级(如图像识别验证码、行为序列分析)、用户对内容真实性的提升,过度依赖刷赞的网页终将面临信任崩塌。真正的内容价值,始终源于对用户需求的深度满足。与其在技术对抗中消耗资源,不如回归创作本质,让每一次点赞都成为对优质内容的真实认可。