在社交媒体竞争日益激烈的当下,用户对“互动数据”的追求从未如此迫切。无论是个人博主的品牌塑造,还是企业的商业转化,点赞数、评论量等互动指标都直接决定了内容的可见度与影响力。正是在这样的背景下,“添加好友来刷赞以提升社交媒体互动”成为一种被广泛讨论的策略——它看似简单直接,实则暗合了平台算法逻辑、用户社交需求与商业目标的多重驱动。这种行为的核心逻辑,是通过构建“社交关系杠杆”快速撬动初始流量,打破内容曝光的冷启动困境,但其有效性与可持续性正随着平台规则升级与用户认知深化而面临深刻挑战。

一、平台算法机制:互动数据是流量的“通行证”

社交媒体平台的本质是“注意力经济”,而算法则是注意力分配的核心裁判。几乎所有主流平台(如抖音、小红书、微信视频号)的推荐机制,都将“互动率”作为内容质量的关键权重——点赞数越高、评论越活跃,系统就越倾向于将内容推送给更多用户。这种“数据至上”的逻辑,让新内容陷入“先有鸡还是先有蛋”的困境:没有初始互动,算法判定内容缺乏吸引力,进而减少曝光;曝光不足,又自然难以获得真实互动。

此时,“添加好友刷赞”便成为破解这一困局的“快捷键”。通过主动添加同领域用户或加入互赞社群,创作者能在短时间内积累数十甚至数百个点赞,形成“数据繁荣”的假象。这些初始点赞如同“社交货币”,向算法传递“内容受欢迎”的信号,从而触发第一轮流量推荐。例如,某美妆博主在发布新品测评后,通过添加500名互赞好友快速获得200+点赞,算法随即将其内容推送给兴趣标签匹配的潜在用户,最终真实互动量逐步攀升,形成“数据-流量-真实互动”的正向循环。可以说,添加好友刷赞的本质,是利用社交关系链为算法“喂料”,用人工干预的方式跳过自然积累的漫长过程。

二、用户心理需求:点赞背后的“社交认同感”

社交媒体不仅是信息传播平台,更是用户的“社交身份延伸”。点赞行为本身具有双重心理动因:对内容生产者而言,点赞是对其价值的肯定;对点赞者而言,点赞是表达支持、维系社交关系的低成本方式。当用户通过添加好友参与“互赞”时,实则构建了一种“互助型社交契约”——我为你点赞,你为我点赞,双方在数据交换中获得“被看见”的满足感。

这种心理机制在“新手期”用户中尤为明显。刚注册账号的博主或商家,缺乏粉丝基础,内容发布后往往“石沉大海”,容易产生挫败感。此时,通过添加好友刷赞获得的初始互动,能迅速提升其“社交存在感”,强化持续创作的动力。同时,对于普通用户而言,互赞社群也是拓展社交圈层的途径——在互赞过程中,用户可能发现同好、交流经验,甚至形成稳定的线上社交关系。这种“数据互助”背后,是用户对“社交认同”的本能追求:点赞不仅是数字,更是“我在群体中被接纳”的证明。

三、商业价值驱动:互动数据是“硬通货”

在商业化的社交媒体生态中,互动数据直接关联变现能力。广告主在选择合作对象时,粉丝量、点赞率、评论活跃度等数据是核心评估指标——高互动意味着内容触达效率高、用户粘性强,广告投放的ROI(投资回报率)更有保障。对于电商商家而言,产品笔记的点赞数直接影响用户信任度:一篇获得1000+赞的测评,比仅有10赞的内容更易激发购买欲望。

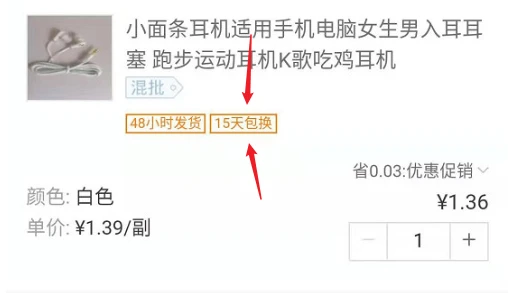

“添加好友刷赞”因此成为商家和博主的“数据优化工具”。通过快速提升互动数据,他们能在短期内打造“热门账号”的人设,吸引广告商合作或平台流量扶持。例如,某小众服装品牌在开业初期,通过添加目标用户群并引导互赞,使产品笔记的点赞数从50+飙升至500+,成功获得平台“优质内容”标签,自然流量增长3倍,进而带动店铺销量提升。在这里,刷赞不仅是“数字游戏”,更是商业竞争中的“战术性操作”——用最低成本获取最关键的“信任凭证”。

四、挑战与反思:刷赞的“双刃剑”效应

尽管添加好友刷赞能在短期内带来数据提升,但其风险与局限性正逐渐显现。首先,平台对“虚假互动”的打击日益精准。通过算法识别异常账号行为(如短时间内大量互赞、无真实浏览的点赞),平台会对违规账号限流、降权,甚至封禁。例如,某头部美妆博主因长期组织互赞社群,被平台判定为“数据造假”,百万粉丝账号一夜之间失去推荐权重,商业合作全部中断。

其次,用户对“虚假繁荣”的容忍度降低。随着社交媒体用户日益成熟,越来越多的人能辨别出“刷赞痕迹”——内容质量平平却突然获得大量点赞,评论区却无人互动,这种“数据与体验割裂”的行为反而会损害账号可信度。某调研显示,68%的用户表示“对点赞数远高于评论、转发的内容持怀疑态度”,认为其真实性存疑。

更重要的是,刷赞的本质是“饮鸩止渴”。它用短期数据掩盖内容质量短板,让创作者陷入“依赖互赞-忽视真实运营”的恶性循环。当平台算法更注重“用户停留时长”“完播率”“深度评论”等真实互动指标时,单纯追求点赞数的策略将彻底失效。正如行业专家所言:“社交媒体的终极逻辑永远是‘内容为王’,数据只是结果,而非目的。”

五、健康互动的未来:从“刷赞”到“真互动”

面对刷赞的局限性,更可持续的路径是构建“真实社交关系链”。与其花费大量时间添加好友进行数据交换,不如深耕内容质量,通过优质输出吸引同频用户自然互动。例如,知识类博主可通过深度干货内容吸引垂直粉丝,形成“专业-信任-互动”的正向循环;本地商家则可通过社群运营,与用户建立情感连接,鼓励用户自发分享体验。

同时,平台也在通过技术手段引导“健康互动”。例如,抖音推出“朋友点赞优先展示”功能,鼓励用户关注好友的真实兴趣偏好;小红书则强化“笔记质量分”体系,将“用户收藏率”“转发率”等深度互动数据纳入权重,降低单纯点赞的影响力。这些变化都在释放一个信号:社交媒体的竞争,终将回归到“人与人的真实连接”本质——用优质内容打动人心,用真诚互动维系关系,才是提升互动率的长期主义。

添加好友刷赞以提升社交媒体互动,本质上是一种特定生态下的“策略性妥协”。它在算法规则、用户心理与商业需求的多重挤压下诞生,为创作者提供了短期突围的可能。但随着平台生态的成熟与用户理性的回归,这种“捷径”的生存空间正被不断压缩。真正的社交媒体高手,懂得在数据与真实之间找到平衡——既不盲目追求虚假繁荣,也不忽视互动数据的价值,而是通过持续输出价值、构建真实社交关系,让每一次点赞都成为“心与心的共鸣”。这或许才是社交媒体互动的终极意义:数据是表象,连接才是本质。