在社交媒体运营与个人社交形象构建中,"互赞宝这个工具真的能刷说说吗?安全又有效吗?"成为许多用户纠结的核心问题。这类以"互赞"为卖点的工具,打着"快速提升社交热度"的旗号吸引流量,但其背后的技术逻辑、实际效果及潜在风险,却往往被营销话术所掩盖。要真正解答这一疑问,需从工具运作机制、平台治理逻辑、用户真实需求三个维度展开深度剖析。

互赞宝的"刷说说"机制:技术可行,但效果存疑

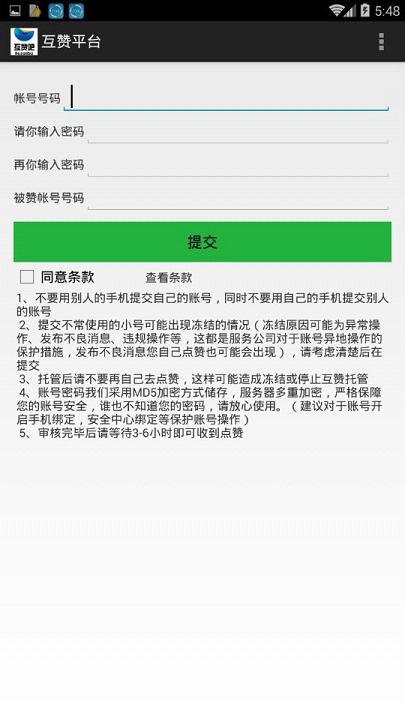

从技术层面看,互赞宝类工具确实具备"刷说说"的能力。其核心逻辑是通过搭建用户数据交换池,将大量注册账号聚集起来,形成"互助点赞"网络。当用户使用互赞宝发布说说后,工具会自动触发池内账号的点赞、评论、转发等操作,短时间内制造出"高互动"的假象。部分工具甚至模拟人工操作轨迹,通过随机切换IP、控制点赞频率来规避平台基础检测,让数据看起来"更真实"。

但这种"有效"存在致命短板:平台算法的持续升级正在让机械式互动失效。腾讯的社交平台早已部署了多维度异常行为识别系统,例如同一IP短时间内集中操作多个账号、互动用户画像高度重合(如无头像、无动态的"僵尸号")、互动内容与原文完全无关等。当互赞宝触发的互动行为符合这些异常特征时,系统会直接判定为"虚假流量",不仅不会计入有效互动,反而可能触发限流机制——用户的说说可能仅对极少数人可见,完全背离"刷热度"的初衷。

更值得警惕的是,这类工具所谓的"精准互赞"往往只是噱头。实际操作中,用户无法选择点赞对象的质量,池内账号多为低活跃度甚至违规注册的"小号",其点赞行为对普通用户而言毫无社交价值,反而可能让真实好友察觉到异常,反而损害个人形象。

安全风险:从账号封禁到隐私泄露的多重陷阱

关于"互赞宝安全吗"的疑问,答案是否定的。其安全风险贯穿使用全流程,且隐蔽性强、危害大。

账号安全是首当其冲的威胁。互赞宝通常需要用户授权登录QQ或微信,获取基础信息(如昵称、头像)及社交关系链权限。部分恶意工具会在授权过程中植入"静默脚本",同步读取用户的聊天记录、好友列表、消费记录等隐私数据,甚至利用授权账号进行欺诈、散布垃圾信息,最终导致主账号被平台判定为"违规使用",面临封禁风险。曾有用户反馈,使用互赞宝一周后,不仅说说互动异常,还频繁收到好友举报,最终导致微信功能受限。

隐私泄露的风险远超想象。由于互赞宝的开发者多为个人或小团队,其数据安全防护能力几乎为零。用户在使用过程中提交的账号密码、手机号、设备信息等敏感数据,可能被随意存储、贩卖或用于黑色产业链。2023年某安全机构曝光的"社交工具数据泄露事件"中,就有多个互赞类工具的用户数据被打包售卖,导致大量账号遭遇盗刷和诈骗。

此外,法律层面的风险也不容忽视。虽然个人使用互赞宝尚未明确构成违法,但其行为已违反《腾讯软件许可及服务协议》中"不得使用第三方工具进行虚假互动"的条款。一旦被平台识别,不仅账号可能被永久封禁,若涉及商业用途(如商家刷单营销),还可能面临市场监管部门的行政处罚。

真实需求与理性选择:告别"数据幻觉",回归社交本质

用户之所以对互赞宝这类工具产生兴趣,本质上是对"社交认同感"的渴求。在"点赞=受欢迎"的潜意识驱动下,人们希望通过数字指标验证自身价值。但这种需求被工具开发者利用,将"真实社交"异化为"数据竞赛"。

事实上,社交平台的核心价值始终是内容与情感连接。一条优质的说说,通过真实好友的讨论、共鸣、转发,才能带来真正的社交满足感;而刷出来的100个点赞,不过是冰冷的数字泡沫,甚至可能因异常互动引发好友的反感。对商家而言,虚假互动更可能适得其反——当潜在客户发现一条营销说说的评论区充斥着无意义的水军评论时,对品牌的信任度会直线下降。

从行业趋势看,平台对虚假流量的打击力度正在持续加大。微信、QQ等社交平台已推出"清朗行动"专项治理,通过AI算法识别、用户举报核实、账号行为溯源等手段,对刷量工具形成高压态势。这意味着,依赖互赞宝等工具"作弊"的用户,终将面临"竹篮打水一场空"的结局。

结语:拒绝工具依赖,用真实互动构建社交价值

回到最初的问题:"互赞宝这个工具真的能刷说说吗?安全又有效吗?"答案已然清晰——它能在短期内制造虚假的互动数据,却无法带来真实的社交价值;其所谓的"安全"只是假象,背后是账号风险、隐私泄露和法律纠纷的多重隐患。对真正有社交需求的用户而言,与其沉迷于"数据幻觉",不如将精力放在内容创作与真诚互动上:分享生活感悟、参与话题讨论、回应好友动态,这些真实的社交行为,才是构建健康社交关系的基石,也是个人形象与品牌价值的真正支撑。在清朗的网络空间中,唯有真实,才能长久。