空间刷赞群,本质上是围绕社交媒体“点赞”需求形成的互助型社群,其核心逻辑是通过成员间的互赞行为,快速提升特定内容的点赞数,从而在社交平台的算法推荐与用户心理感知中占据优势。这一现象并非孤立存在,而是社交媒体竞争加剧、社交认可需求量化背景下的产物,其运作机制既体现着用户对流量曝光的渴望,也折射出平台生态中“数据价值”与“真实互动”的博弈。要理解其如何运作,需从群体构成、互动逻辑、技术辅助及目标导向四个维度展开剖析。

从群体构成来看,空间刷赞群的成员通常呈现多元化特征,既有追求社交认同的普通用户,也有需要数据支撑的内容创作者,甚至包含部分商家或微商从业者。普通用户加入群组的核心诉求是快速提升个人动态的点赞量,以满足“被看见”的心理需求,尤其在朋友圈、QQ空间等强社交属性平台,点赞数常被视为内容受欢迎程度的直观指标;内容创作者则可能通过刷赞获得初始流量,触发平台算法的推荐机制,进而吸引更多自然流量;商家则将高点赞数作为产品或活动的“社交证明”,增强潜在消费者的信任感。这种多元目标驱动的成员结构,为群组的持续运作提供了基础动力。

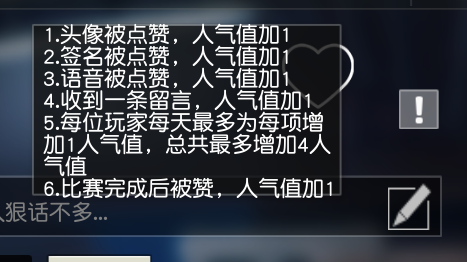

在互动逻辑层面,空间刷赞群的运作遵循明确的“任务制”互助规则。群主或管理员通常会制定一套标准化的任务发布与承接流程:成员需先发布需要点赞的内容(如动态、说说、短视频等),并附上链接或截图,同时注明所需点赞数量及完成时限;其他成员根据任务要求点击链接进行点赞,并在群内反馈“已赞”,待任务完成后,发布者需在群内确认完成情况,形成“发布-执行-确认”的闭环。部分群组还会引入“积分制”或“信用分”机制,成员通过完成点赞任务积累积分,积分可兑换自己发布任务的优先级或额外点赞数,这种“以赞换赞”的互惠模式,有效降低了搭便车行为,维持了群组的活跃度。值得注意的是,群内互动往往强调“快速响应”,成员需在短时间内集中点赞,以在短时间内制造“点赞高峰”,这种集中式互动能更有效地被平台算法捕捉,从而提升内容的曝光权重。

技术辅助是空间刷赞群提升效率的关键支撑。虽然多数群组以人工点赞为主,但部分规模较大的群组会借助第三方工具或脚本简化操作。例如,通过浏览器插件实现一键批量访问群内成员动态并自动点赞,或利用微信/QQ的开放接口开发辅助软件,减少人工重复劳动。然而,这类技术手段往往处于平台规则的灰色地带,若过度使用或涉及恶意刷量,可能触发平台的检测机制,导致账号被限流或封禁。因此,成熟的刷赞群通常会强调“人工模拟真实互动”,要求成员在点赞时附带简短评论或表情,避免机械式点击,以降低被算法识别的风险。这种“技术+人工”的混合模式,既提升了点赞效率,又在一定程度上规避了平台处罚。

目标导向上,空间刷赞群的运作始终围绕“提升点赞数”这一核心目标,但不同场景下的策略存在差异。对于个人用户,点赞数主要用于满足社交虚荣心,任务内容多为日常动态、自拍或生活分享,所需点赞量通常在几十到几百之间,强调“快速见效”;对于内容创作者,尤其是短视频或图文博主,点赞数是衡量内容质量的重要指标,他们会选择在发布作品后立即启动刷赞任务,目标量可能达到数千甚至上万,以撬动平台的流量池;而对于商家,点赞数往往与产品转化率挂钩,任务内容多为商品链接、活动海报,需配合评论区互动(如“好评”“已购”)形成“点赞+评论”的组合数据,增强营销效果。这种差异化的目标导向,使得刷赞群的运作策略需根据内容类型、发布平台及用户需求灵活调整,以实现“点赞数最大化”与“风险最小化”的平衡。

然而,空间刷赞群的运作并非没有隐忧。从平台视角看,虚假点赞数据会干扰算法推荐的准确性,导致优质内容因缺乏初始流量而被淹没,而低质内容却因刷赞获得曝光,破坏平台的生态健康;从用户视角看,长期依赖刷赞获取社交认可,可能导致真实社交能力退化,形成“点赞依赖症”,甚至引发焦虑——当真实互动的点赞数远低于刷赞数据时,用户可能陷入自我怀疑。此外,部分群组可能演变为“流量黑产”的温床,通过出售虚假点赞服务牟利,进一步加剧了社交数据的泡沫化。

归根结底,空间刷赞群是社交媒体时代“数据崇拜”的产物,其运作逻辑本质上是用户对社交认可的量化追求与平台流量规则之间的妥协。尽管能在短期内提升点赞数,但若脱离内容价值与真实互动的支撑,这种“数据繁荣”终将如泡沫般易碎。对于用户而言,理性看待点赞数的意义,回归社交的本质——分享真实生活、建立情感连接,或许才是应对刷赞群现象的更优解;对于平台而言,完善算法审核机制、强化真实互动权重,才能引导社交生态向更健康的方向发展。空间刷赞群的兴衰,既是社交需求变迁的缩影,也是数据时代对“真实价值”的拷问。