在流量经济驱动的社交生态中,“秒赞”作为即时互动的象征,被部分用户视为提升账号活跃度的“速效药”。然而,卡盟平台通过批量、低价的刷赞服务,看似满足了用户的短期数据需求,实则将使用者卷入了一场风险与代价并存的灰色游戏。使用卡盟平台进行刷秒赞,绝非简单的“数据优化”,而是一次对账号安全、平台规则、数据价值乃至法律底线的多重透支,其后果往往以隐性方式积累,最终以不可逆的形式爆发。

账号安全:从“数据焦虑”到“信息裸奔”的沦陷

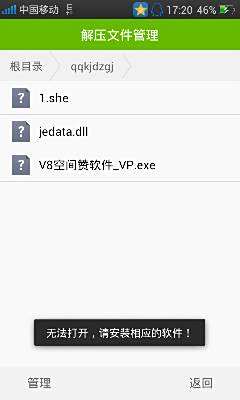

卡盟平台的核心逻辑是“流量交易”,而实现交易的前提,往往是用户对账号权限的让渡。为完成“秒赞”,用户需向平台提供账号密码、手机号,甚至绑定支付信息或社交授权。这些敏感信息一旦进入卡盟平台的数据库,便如同打开了潘多拉魔盒——平台可能通过倒卖用户数据牟利,导致账号被盗、财产损失;更甚者,不法分子会利用账号权限实施诈骗、传播违规内容,使原使用者沦为“背锅侠”。某社交平台安全报告显示,超过60%的异常账号在遭遇封禁前,均有使用第三方刷赞工具的记录,其中不乏因信息泄露引发连锁反应的案例。这种以“效率”换“安全”的行为,本质上是将账号的长期使用权,一次性抵押给了不可控的灰色中介。

平台规则:从“流量捷径”到“账号死刑”的加速

所有主流社交平台均将“虚假流量”明确列为违规行为,而卡盟平台的刷秒赞服务,正是虚假流量产业链的末端。平台通过算法识别异常数据:短时间内来自同一IP的批量点赞、无真实用户画像的“僵尸账号”互动、与内容调性严重不符的点赞轨迹,都会触发风控机制。一旦被判定为刷赞,轻则限流降权(内容曝光量骤减80%以上)、清空虚假数据,重则永久封禁账号。更隐蔽的风险在于,平台的风控系统会持续标记“高风险账号”,即使后续停止刷赞,账号权重也难以恢复,相当于被列入“行业黑名单”。在平台眼中,卡盟用户并非“流量优化者”,而是破坏生态公平的“数据造假者”,规则的利剑永远悬在头顶。

数据价值:从“虚假繁荣”到“信任崩塌”的泡沫

刷秒赞制造的“数据幻觉”,本质是对内容价值的自我欺骗。广告主、品牌方在评估账号价值时,早已将“互动真实性”作为核心指标——一个拥有10万粉丝但点赞量不足500的账号,其商业价值远低于1万粉丝但互动率5%的账号。卡盟平台的“秒赞”多为机器批量操作,点赞用户无标签、无历史、无后续互动,无法形成有效的用户画像沉淀。当用户试图将虚假流量转化为商业合作时,专业机构的数据分析工具会轻易识破“数据注水”,导致合作破裂、口碑受损。更严重的是,虚假数据会误导创作者的内容方向:当点赞量成为唯一KPI,创作者会沉迷于“流量密码”的追逐,忽视内容质量与创新,最终在真实用户面前失去话语权。

法律合规:从“灰色地带”到“法律红线”的越界

尽管部分用户认为“刷赞只是小事”,但在法律视角下,卡盟平台的行为已涉嫌多重违规。根据《反不正当竞争法》,经营者不得通过虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者;刷赞行为若涉及商业推广(如电商刷单、网红带货),可能构成“虚假宣传”,面临市场监管部门的罚款、吊销营业执照等处罚。若卡盟平台利用刷赞服务实施诈骗、侵犯公民个人信息,则可能触犯《刑法》,相关用户若明知违法仍参与,或将承担连带责任。2023年某地警方破获的“刷赞平台黑产案”中,不仅运营者被判刑,多名长期购买服务的“大客户”因涉嫌不正当竞争被约谈警告。在法治化营商环境日益完善的今天,任何试图游走在法律边缘的“流量捷径”,终将付出代价。

行业生态:从“劣币驱逐”到“内容荒漠”的恶化

卡盟平台的刷赞服务,本质是流量经济中的“毒瘤”。当虚假数据可以“购买”,内容创作的核心价值——真实性、原创性、创新性——便会被彻底解构。优质创作者因无法与“数据造假者”竞争而流失,用户长期浸泡在虚假繁荣的内容中,对平台信任度下降,最终导致整个社交生态的劣质化。更值得警惕的是,刷赞行为会形成恶性循环:为对抗虚假流量,平台需投入更多资源升级风控,增加合规成本;这些成本最终会转嫁给真实创作者,进一步挤压其生存空间。当“内容为王”让位于“流量至上”,整个行业将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环,最终无人能从中获益。

与其在卡盟平台的灰色地带铤而走险,不如回归内容创作的本质——真实的互动源于优质的内容,长久的信任来自持续的深耕。账号的价值,从来不是由冰冷的点赞数字堆砌,而是由每一次真诚的连接、每一份独特的内容沉淀而成。在流量与价值的博弈中,唯有坚守底线、尊重规则,才能让账号的生命力真正穿越周期,行稳致远。