在社交媒体竞争日益激烈的当下,不少运营者或个人用户试图通过“捷径”快速提升账号数据,“使用小号进行刷赞的软件”也因此成为灰色产业链中的热门话题。这类工具通常以“一键多赞”“批量操作”为卖点,承诺帮助用户在短时间内实现点赞量跃升,但其背后隐藏的技术风险、平台规则隐患及长期价值损耗,却往往被使用者忽视。本文将深入分析这类软件的常见类型、核心逻辑,并从专业视角拆解其注意事项,为用户提供更理性的决策参考。

一、小号刷赞软件的底层逻辑与常见类型

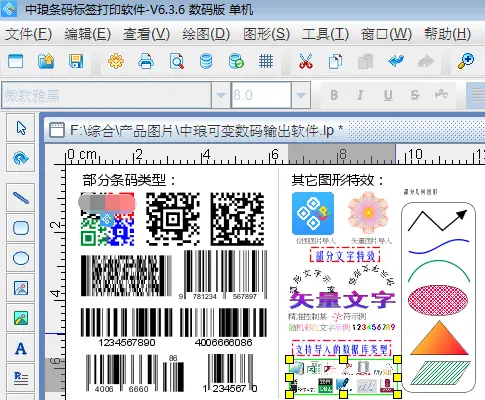

所谓“使用小号进行刷赞的软件”,本质是通过技术手段操控多个虚拟账号(小号)对目标内容进行批量点赞,从而模拟真实用户互动数据。从技术实现路径来看,当前市场上的此类软件主要分为三类,每类都有其独特的运作逻辑和适用场景。

第一类是基于脚本引擎的自动化工具。这类软件通常通过模拟人工操作,实现“小号登录—定位目标内容—执行点赞—退出”的循环流程。例如,部分工具支持导入小号池,设定每台设备的点赞间隔、停留时长等参数,通过随机化操作降低平台算法的识别概率。其优势在于操作门槛低,无需编程基础,用户只需简单配置即可实现批量操作,但缺点同样明显:脚本依赖固定规则,一旦平台更新反爬机制(如增加滑动验证码、设备指纹检测),便极易失效。

第二类是整合众包资源的“平台型”工具。这类软件不直接提供脚本,而是搭建小号资源池,用户通过平台发布“点赞任务”,由真人操作的小号完成互动。其特点是数据更接近真实用户行为(如存在随机浏览、评论等附加动作),但成本较高——通常按点赞量计费,且平台会抽取一定佣金。此外,由于涉及第三方账号托管,用户的小号密码、个人信息可能存在泄露风险。

第三类是定制化开发的“黑产工具”。这类软件通常由地下技术团队开发,通过破解平台接口或利用系统漏洞实现批量操作,功能更激进(如支持无限量点赞、跨平台同步)。但其安全风险极高:不仅可能携带木马病毒,导致主号设备被控,还因触碰法律红线,使用者可能面临平台封号甚至法律追责。

二、使用小号刷赞软件:不可忽视的“雷区”

尽管部分软件打着“安全无风险”“永久不掉赞”的旗号,但从行业实践来看,依赖小号刷赞的“数据繁荣”本质是饮鸩止渴,其潜在风险远超短期收益。以下注意事项,用户必须高度警惕。

1. 平台规则高压线:从“限流”到“封号”的零和博弈

几乎所有主流社交平台(如抖音、小红书、微博)均将“虚假流量”明确写入违规条款。以抖音为例,其社区公约规定“通过第三方软件或人工方式刷赞、刷评论,一经发现将限流、封禁账号”。平台算法已能通过多维度数据异常识别刷赞行为:例如,短时间内点赞量激增但无用户停留、点赞账号多为“僵尸号”(无头像、无内容、无关注)、同一设备/IP频繁关联多个异常小号等。一旦被判定违规,轻则内容降权(即便后续删除虚假数据,权重也难以恢复),重则直接永久封号,导致前期运营努力付诸东流。

2. 账号安全危机:小号“反噬”与数据链断裂风险

使用小号刷赞软件的前提是“拥有足够多的小号”,而多数用户为图方便,会选择批量注册或购买“小号资源”。这类账号往往存在“历史污点”——可能是曾被其他用户用于违规操作,已被平台标记;或是注册信息不完整(如无实名认证、虚拟手机号注册),本身稳定性差。当这些小号集中对主号进行点赞时,平台算法可能通过“关联设备”“相似行为模式”追溯至主号,导致“连带处罚”。此外,若软件后台窃取用户主号登录信息,还可能引发账号被盗、内容被篡改等更严重后果。

3. 数据价值虚高:从“流量焦虑”到“信任危机”的恶性循环

刷赞带来的虚假数据,看似能提升账号权重(如吸引自然流量、促成商业合作),实则违背了社交媒体“内容为王”的核心逻辑。以小红书为例,品牌方在选择合作博主时,不仅看点赞量,更会分析“点赞-收藏-转发”比例、评论互动质量等真实数据。若一篇笔记点赞量高达10万,但评论不足百条且内容高度雷同,专业运营者一眼便能识别数据造假,反而会质疑账号的公信力。长此以往,虚假数据不仅无法带来真实转化,还会让账号陷入“越刷越假,越假越刷”的恶性循环。

三、破局之道:从“刷赞依赖”到“真实互动”的策略转型

面对小号刷赞软件的诱惑与风险,理性的运营者应意识到:社交媒体的长期竞争力,从来不是“数据泡沫”,而是“用户信任”与“内容价值”。与其将资源投入高风险的刷赞操作,不如转向以下可持续策略:

首先,优化内容质量,提升“自然点赞”转化率。真实用户的点赞往往源于内容共鸣——无论是实用干货、情感共鸣还是视觉冲击,优质内容能激发用户的主动分享意愿。例如,知识类博主可通过“干货+案例”的结构提升内容专业度,生活类博主可通过“真实场景+细节叙事”增强代入感,让点赞成为用户“情感认同”的自然表达。

其次,利用平台工具引导真实互动。例如,抖音的“合拍”功能、小红书的“话题笔记”、微博的“投票互动”等,均能通过降低用户参与门槛,提升评论、转发等深度互动数据。这些真实行为不仅能有效规避平台规则风险,还能向算法传递“优质内容”的信号,从而获得更精准的流量推荐。

最后,建立垂直领域社群,沉淀核心粉丝。通过社群运营(如微信群、粉丝群),与用户保持高频互动,收集反馈并优化内容方向。核心粉丝的“自来水式”点赞与传播,远比批量小号的虚假数据更具商业价值——他们不仅是内容的消费者,更是品牌口碑的传播者,能为账号带来更稳定的长期增长。

社交媒体的本质是“连接”,而非“数据表演”。当运营者将目光从“如何刷赞”转向“如何打动用户”,从追求“短期虚荣”转向构建“长期信任”,才能真正在这个生态中立足。那些曾经依赖小号刷赞软件的账号,或许能在短期内获得数据光鲜,但唯有扎根内容、尊重规则、珍视用户,才能在时代浪潮中行稳致远——这,才是社交媒体运营最朴素的真理。