兄弟刷赞行为在社交平台上是否真实有效且安全?这一问题直击当下社交生态的核心矛盾——熟人社会的互助本能与平台规则、数据真实性的碰撞。在微信朋友圈、微博、抖音等平台,“兄弟帮我点个赞”“家人助力一下”的互助请求屡见不鲜,这种基于血缘、地缘、学缘的“刷赞”行为,看似是社交人情往来的延伸,实则暗含数据价值虚化、规则风险与信任损耗的多重隐患。其真实有效性,需从数据本质与社交价值双重视角拆解;安全性则需直面平台规则与关系伦理的双重拷问。

一、真实有效性:数据泡沫下的“社交幻觉”

兄弟刷赞的“真实性”首先指向数据本身的属性。从平台算法逻辑看,点赞数据的核心价值在于反映内容的“自然传播力”——即用户基于真实兴趣产生的互动。而兄弟间的刷赞本质是“非兴趣驱动型互助”,数据来源高度集中(多为亲友小范围操作),行为模式异常(如短时间内集中点赞、同一IP多账号操作)。这类数据会被平台算法识别为“异常互动”,其权重远低于自然流量带来的点赞。例如,某内容若通过兄弟刷赞获得100个赞,但后续评论、转发、停留时长等深度互动数据为0,算法会判定该内容“低质”,反而降低其曝光权重。此时的“高赞”沦为数据泡沫,不仅无法提升内容真实影响力,反而可能因“数据异常”被限流,形成“越刷越无效”的恶性循环。

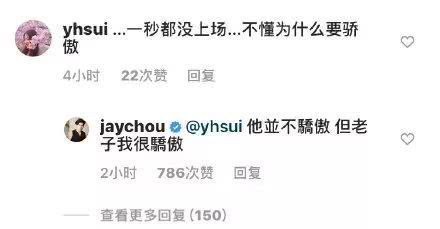

从社交价值层面看,兄弟刷赞的“有效性”更偏向心理慰藉而非实际收益。对发布者而言,点赞数带来的“虚荣心满足”是即时反馈,但这种满足感建立在“数据造假”的基础上——当用户明知点赞多为人情而非认可,这种满足感便会迅速贬值。更关键的是,刷赞行为会扭曲社交评价体系:当朋友圈充斥着“亲友点赞堆砌”的内容,真正的优质内容反而可能被淹没,社交平台从“分享生活”异化为“数据竞赛场”,用户间的信任基础被逐渐侵蚀。长远来看,这种“虚假繁荣”让发布者陷入“依赖刷赞获得认同”的误区,丧失产出优质内容的动力,最终损害的是整个社交生态的内容质量。

二、安全性:平台规则高压线与社交信任的隐性代价

兄弟刷赞的“安全性”问题,首先体现在平台规则的红线之上。几乎所有社交平台的服务协议均明确禁止“刷量行为”,包括但不限于“利用第三方工具或组织人工进行点赞、关注、评论等虚假互动”。微信曾对“朋友圈刷赞”账号进行大规模封禁,微博“刷热搜、刷赞”专项治理中,大量参与互助的普通用户账号被限流或永久封禁。这些处罚并非针对“恶意营销”,而是基于“维护数据真实性”的平台治理逻辑——即便参与者是“兄弟”,也无法逃避规则的约束。技术层面,平台通过AI行为识别(如点赞频率异常、设备指纹关联、地理位置集中度等)可精准定位刷赞行为,普通用户的“小范围互助”在算法面前几乎无所遁形。

比账号风险更隐蔽的是“社交安全”的损耗。兄弟刷赞本质是将“社交资本”转化为“数据资本”的过程,但这种转化存在隐性成本:每一次“帮忙点赞”都是一次“人情债”的积累,当互助变成义务,“情感交换”便会异化为“功利负担”。例如,某用户因拒绝帮兄弟刷赞,导致双方关系疏远;或因长期参与刷赞,陷入“被绑架”的社交困境——不帮“不够兄弟”,帮了“助长虚假”。更严重的是,刷赞行为会模糊“真实社交”与“虚假互动”的边界:当用户习惯用“刷赞数据”衡量社交关系亲疏,亲友间的真诚认可便会被稀释,信任从“情感联结”退化为“数据交换”。这种信任损耗一旦形成,修复成本极高,远高于账号被封禁的个体风险。

三、破局之道:回归真实社交的价值本质

兄弟刷赞行为的争议,本质是“熟人社会人情逻辑”与“陌生人社会平台规则”的冲突。在社交平台深度渗透生活的当下,与其纠结“刷赞是否有效安全”,不如重构社交行为的评价标准——真正的社交有效性,不在于数据的虚假繁荣,而在于内容能否引发真实共鸣;社交安全性,不在于规避平台处罚,而在于维护人际关系的纯粹性。

对用户而言,需理性看待点赞数据:社交平台的核心功能是“连接”,而非“数据竞赛”。与其投入精力组织刷赞,不如优化内容质量——一篇真诚的图文、一段真实的视频,更能获得亲友的认可与自然的传播。对平台而言,需在“严格治理”与“人性化引导”间找到平衡:对恶意刷赞产业链严厉打击,同时对普通用户的“非恶意互助”提供替代性场景,如“亲情共享”“好友推荐”等基于真实兴趣的功能,让社交回归“情感共鸣”的本质。

归根结底,兄弟刷赞行为在社交平台上既不“真实有效”,也不“绝对安全”。其数据价值被算法稀释,社交价值被信任损耗所抵消,而规则风险始终悬而未决。健康的社交生态,应当是真实互动的土壤,而非虚假数据的温床——当“兄弟情谊”不再通过点赞数衡量,当“社交分享”不再依赖数据造假,我们才能找回社交平台最初的温度:连接真实的人,分享真实的生活。