公众号留言评论刷赞已成为部分运营者追求“数据亮眼”的捷径,但这种看似高效的流量操作背后,暗藏多重风险与合规隐患。深入拆解其常见运作逻辑与注意事项,对维护账号健康生态至关重要。

人工刷赞是最原始的刷赞方式,早期通过雇佣兼职人员或发动亲友在留言区发布预设评论、点赞,特点是操作简单、成本较低,但效率低下且易被平台识别。随着平台算法升级,人工刷赞的评论内容同质化严重(如“支持楼主”“说得对”),缺乏真实互动的个性化特征,逐渐被更隐蔽的机器刷赞取代。

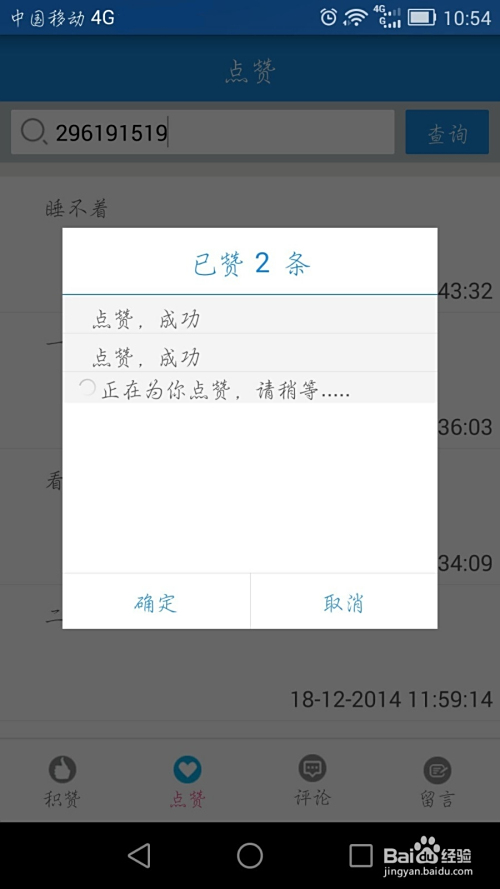

机器刷赞借助自动化脚本或第三方工具,模拟用户行为批量完成点赞、评论,速度快、规模大。部分工具还能自定义评论内容,结合热点词汇规避检测,但机器行为存在固定模式(如点赞时间间隔一致、IP地址集中),容易被平台风控系统标记。2023年某头部公众号因使用机器刷赞导致10万粉丝账号限流,暴露了技术手段的局限性。

互赞群是用户自发形成的“点赞互助”社群,成员通过群内发布任务,互相为对方公众号点赞评论,形成“虚假繁荣”。这类社群看似低成本、高参与,实则存在数据泡沫——成员多为“僵尸粉”,互动质量低下,且群内任务泛滥易引发用户反感,长期反而损害账号公信力。某教育类公众号因频繁参与互赞群,导致读者评论质疑“数据真实性”,最终粉丝活跃度下降40%。

任务平台部分兼职平台或专门的数据服务网站提供“公众号互动”任务,运营者付费购买“点赞+评论”套餐,由兼职用户完成。这类平台通常承诺“24小时内到账”“真实账号”,但兼职用户多为低活跃度账号,且任务完成后即取消关注,导致数据留存率极低。更关键的是,平台可能违规收集用户信息,存在法律风险。

内容引导刷赞部分运营者试图通过“诱导性内容”实现“合规刷赞”,例如在文末设置“点赞解锁下一篇”“评论抽奖”,或发布争议性话题引发站队式评论。这种方式虽不直接违反平台规则,但过度依赖“诱导”而非内容价值,易引发用户反感,甚至被平台判定为“恶意引导互动”。某情感类公众号因长期使用“点赞送资料”策略,导致读者评论质量下降,从深度讨论沦为“资料领取”刷屏,最终失去核心粉丝。

平台规则风险方面,微信等平台明确禁止“虚假互动”,刷赞行为一旦被识别,可能面临降权、限流、封号等处罚。2022年微信官方更新《微信公众平台运营规范》,新增“虚假流量”检测算法,对异常点赞行为(如单篇文章点赞量超粉丝基数30%)进行重点监控,违规账号将被取消流量分成资格。

数据真实性风险不可忽视,刷赞制造的数据泡沫会误导运营者决策——误以为内容受欢迎,实则互动虚假,无法反映用户真实需求。某电商公众号曾因刷赞数据高企,加大推广投入,但实际转化率不足1%,最终造成资源浪费。真实数据是账号运营的“导航仪”,虚假数据只会让账号偏离航道。

用户体验风险同样突出,虚假评论会破坏用户信任,当读者发现留言区充斥着“水军”评论,会质疑公众号的专业性与真实性。某科技测评公众号因评论区出现大量“没用过但觉得好”的刷赞评论,忠实粉丝纷纷留言“失望”,单篇阅读量断崖式下跌。

合规替代方案才是长久之计,与其冒险刷赞,不如通过优质内容提升自然互动。例如设计“用户故事征集”“话题讨论”等互动环节,激发用户真实表达;或利用公众号“粉丝群”功能,建立高粘性用户社群,实现精准互动。某职场类公众号通过“职场困惑解答”栏目,每周精选用户留言深度回复,自然评论量提升200%,粉丝留存率提高35%。

公众号留言评论刷赞看似“捷径”,实则是饮鸩止渴的短期行为。在平台算法日益精准、用户审美不断提升的当下,唯有坚守内容价值、尊重真实互动,才能构建可持续的账号生态。运营者需牢记:数据是表象,信任才是根基——当留言区充满真诚的讨论,当点赞背后是真实的认同,账号的生命力才能长久绽放。