B站点赞刷量行为,这一在内容创作生态中悄然蔓延的“灰色操作”,正以隐蔽却深刻的方式侵蚀着平台的内容价值与创作者的生存根基。不同于早期粗放的流量造假,如今的刷量行为已衍生出“精准模拟真实用户互动”“跨平台数据互通”等精细化手段,但其本质仍是通过对数据真实性的破坏,试图在算法推荐与用户认知中构建虚假的“内容热度”。这种看似能快速提升曝光的捷径,实则暗藏多重风险,不仅会反噬创作者自身,更将动摇B站作为青年文化社区的信任基石。

创作者的“数据幻觉”与长期价值透支

对创作者而言,点赞刷量最直接的风险在于制造“数据幻觉”,导致创作方向误判。B站的推荐算法核心逻辑之一是“用户行为真实性”,包括点赞、评论、完播率、转发等多维度数据协同。当创作者通过刷量手段人为拔高点赞数,却无法同步提升完播率、评论互动等真实数据时,算法会判定内容“质量与热度不匹配”,进而降低推荐权重。某知识类UP主的案例颇具代表性:其通过第三方平台刷量使单期视频点赞数破10万,但实际完播率不足5%,算法随后将其内容推荐量削减70%,最终陷入“刷量—数据造假—限流—更依赖刷量”的恶性循环。

更深层的风险在于创作者公信力的崩塌。B站的用户群体以Z世代为主,他们对内容的敏感度不仅在于数据高低,更在于“真实性”标签。一旦刷量行为被用户识破(如评论区出现“这点赞数水分太大”“机器号刷的吧”等质疑),创作者的“人设”将瞬间瓦解。更严重的是,平台对刷量行为的打击日趋精准,2023年B站更新《创作激励规范》明确将“虚假互动”纳入违规行为,账号轻则扣除创作积分、限流,重则永久封禁。某美妆UP主因长期组织粉丝刷量,最终导致百万粉丝账号被封,多年积累的商业合作随之泡汤,这种“透支未来换当下数据”的代价,远超短期流量收益。

平台生态的“劣币驱逐良币”与算法信任危机

从平台视角看,点赞刷量行为正在破坏B站赖以生存的“优质内容生态”。B站的社区文化核心是“用内容说话”,真实的数据互动是筛选优质内容的“第一道门槛”。当刷量泛滥导致劣质内容凭借虚假点赞数占据首页推荐,优质原创内容因数据真实但基数小而被淹没时,便会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。例如,某游戏区短视频通过批量刷量,使点赞数超过深度解析类视频,但用户点击后发现内容空洞,评论区充斥“浪费时间”的批评,这种“用户预期与实际体验的落差”会直接降低用户对平台推荐内容的信任度。

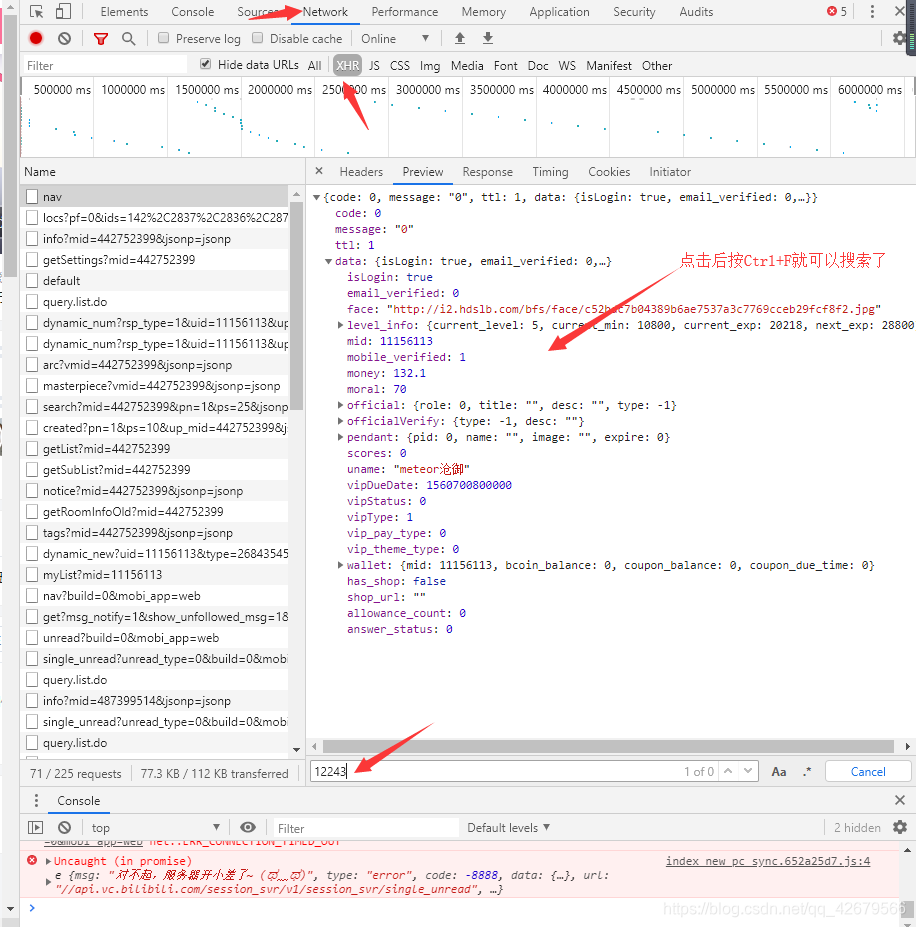

算法推荐机制是B站内容分发的基础,而点赞数据作为核心指标之一,其真实性直接影响算法的精准度。长期容忍刷量行为,会导致算法模型被“污染”——将虚假高赞内容判定为“优质内容”,持续推荐给更多用户,而真正有价值的优质内容因数据“朴素”被边缘化。这种“算法失灵”的后果是:用户看到的内容越来越同质化、低质化,平台活跃度下降,最终动摇广告主与创作者对平台的信心。事实上,B站近年来已投入大量资源优化算法模型,引入“用户行为序列分析”“跨账号关联识别”等技术手段打击刷量,但刷量产业链也在不断升级,形成“技术对抗”的拉锯战,这种持续的内耗消耗的是平台的治理成本与生态健康度。

用户体验的“信任侵蚀”与社区氛围异化

用户作为内容消费的主体,是点赞刷量行为的最终受害者。当用户在首页刷到“10万点赞但零评论”的视频,或发现评论区大量“水军式”点赞回复时,对平台的信任感会逐渐消解。B站的独特价值在于其“高粘性社区氛围”,用户不仅消费内容,更通过弹幕、评论、点赞参与内容共创。点赞刷量行为本质上是对这种“共创精神”的背叛——它用虚假数据掩盖用户真实偏好,让“点赞”这一原本代表“认同”的符号,异化为“流量生意”的工具。

更值得警惕的是,刷量行为对青少年用户价值观的潜在影响。B站用户中19-24岁占比超40%,这一群体正处于价值观形成期,容易将“数据高低”等同于“内容价值”。长期接触刷量内容,可能导致青少年形成“流量至上”的扭曲认知,甚至模仿刷量行为,试图通过捷径获得关注。这种“数据崇拜”的蔓延,与B站倡导的“认真、专业、友善”的社区文化背道而驰,最终让平台失去“青年文化发声地”的独特定位。

合规风险与产业链的法律红线

除了对生态与用户体验的损害,点赞刷量行为还暗藏法律与合规风险。刷量产业链通常涉及第三方平台提供“刷赞服务”,这些平台通过非法手段获取大量真实用户账号(或使用虚拟账号),批量进行虚假互动。根据《网络安全法》《反不正当竞争法》,组织刷量行为可能构成“虚假宣传”“不正当竞争”,情节严重者需承担法律责任。2022年,某MCN机构因组织网红刷量被市场监管部门处以50万元罚款,这一案例为行业敲响警钟——对创作者而言,参与刷量不仅是平台违规,更可能卷入法律纠纷。

对B站自身而言,若对刷量行为治理不力,可能面临监管风险。国家网信办“清朗”系列行动已多次将“流量造假”列为整治重点,平台若放任刷量蔓延,不仅会被约谈整改,还可能影响上市公司的合规形象。因此,打击刷量不仅是维护生态健康的需要,更是平台履行社会责任的合规底线。

点赞刷量行为的潜在风险,本质是“数据真实性与内容价值”的冲突。在内容产业从“流量时代”迈向“价值时代”的进程中,任何试图绕过真实用户需求的“捷径”,最终都会被市场与规则反噬。对创作者而言,回归内容本质、深耕垂直领域,才是构建长期竞争力的唯一路径;对平台而言,完善算法治理、强化用户监督机制,才能守护“真实互动”的社区底色;对用户而言,提升辨别能力、拒绝“数据崇拜”,才能让优质内容获得应有的尊重。唯有三方合力,才能让B站的“一键三连”真正成为连接创作者与用户的“价值纽带”,而非流量链条上的虚假泡沫。