在QQ社交生态中,“点赞”作为连接用户情感、表达认同的核心互动符号,其真实性与规范性直接关系到平台社交环境的健康度。然而,随着社交竞争的加剧,“QQ刷赞行为”逐渐滋生——通过人工或技术手段批量获取点赞,试图以虚假数据提升社交影响力。这种操作看似无伤大雅,实则暗藏账号永久封禁的风险,而许多用户对此仍存在认知盲区。

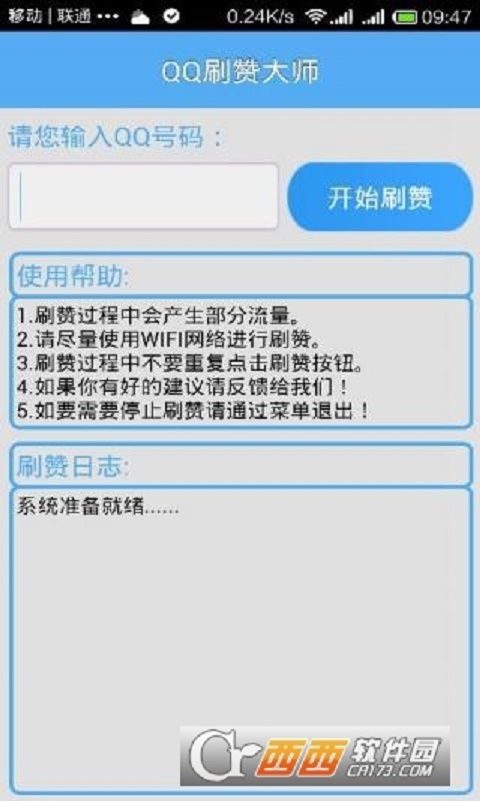

QQ刷赞行为,本质是对平台社交规则的异化利用。从操作形式看,可分为人工刷赞(如雇佣“点赞手”或通过社交群组互赞)和技术刷赞(利用脚本、外挂等工具自动执行点赞指令);从目的维度,则涵盖个人虚荣满足(如朋友圈高赞营造“人设”)、商业营销(如通过高赞数据吸引合作方)以及账号权重投机(部分用户认为高赞能提升账号在平台推荐中的权重)。这种行为的核心逻辑,是将“社交货币”——点赞,从“情感认同”异化为“可量化指标”,试图绕过真实社交互动的成本,直接获取数据收益。

腾讯对QQ刷赞行为的监管,始终以“维护真实社交生态”为底线。根据《QQ软件许可及服务协议》第7章第3条明确约定,用户不得“利用腾讯平台从事刷量、刷赞等虚假数据行为,或使用第三方工具破坏平台公平性”。在技术层面,平台已构建起“行为识别-数据校验-分级处置”的监管闭环:通过算法识别异常点赞行为(如单日点赞量超用户正常互动阈值10倍、同一IP地址关联多个账号高频点赞、被赞内容与用户历史兴趣标签严重偏离等),再结合用户账号历史数据(是否曾因违规被处罚、是否存在其他异常操作)进行综合判定。处罚梯度则从“功能限制”(如暂时关闭点赞权限)到“短期封禁”(1-7天),直至“永久封禁”——针对恶意刷赞且情节严重者。

那么,QQ刷赞行为是否必然导致永久封禁?答案并非绝对,而是取决于“行为性质”与“危害程度”。从平台实践看,满足以下任一条件的刷赞行为,触发永久封禁的概率显著上升:其一,商业性批量刷赞。例如,通过脚本工具在短时间内对大量非好友账号执行点赞,或以“点赞返现”等形式组织刷赞产业链,此类行为直接破坏平台广告生态与商业规则,腾讯会以“严重违反服务协议”为由采取最高处罚;其二,结合其他违规行为。若账号同时存在传播垃圾信息、使用外挂、盗用他人身份等行为,刷赞将成为“叠加违规”的证据,平台会从“单一行为处罚”升级为“账号生态清退”;其三,屡教不改的惯犯。对于曾因刷赞被警告或短期封禁,仍继续实施同类行为的账号,平台会判定其“主观恶意明显”,从而直接启动永久封禁机制。相比之下,个人偶发的“小范围互赞”(如亲友群组内互相点赞),或因操作失误导致的少量异常点赞,通常只会收到系统警告或功能限制,鲜少触发永久封禁。

当前,不少用户对QQ刷赞风险的认知存在两大误区:一是“法不责众”心理,认为“大家都在刷,平台不可能全部封禁”;二是“小事化无”心态,认为“偶尔刷几次不会被发现”。然而,随着腾讯监管算法的迭代升级,“隐蔽性”已成为过去式——如今的系统能精准识别“真人模拟刷赞”(如模拟人工操作间隔、随机切换目标账号)与“脚本刷赞”(操作速度恒定、行为模式高度统一)的差异。事实上,2022年腾讯安全中心发布的《QQ社交生态治理报告》显示,全年因“恶意刷赞”永久封禁的账号超120万个,其中60%为首次违规但情节严重者。对此,用户需建立“健康社交”认知:点赞的本质是情感共鸣,而非数据竞赛。与其冒险刷赞,不如通过优质内容创作、真实社交互动积累影响力,这才是账号长期价值的根本保障。

从更宏观的视角看,QQ对刷赞行为的“零容忍”,尤其是永久封禁手段的运用,实则是社交平台治理的必然选择。在短视频、直播等内容形态崛起的当下,社交平台的核心竞争力已从“用户规模”转向“用户活跃度”与“内容真实性”。若放任刷赞行为泛滥,将导致“劣币驱逐良币”——真实创作者因数据逊色而流失,平台生态逐渐被虚假数据与营销号占据,最终损害所有用户的社交体验。腾讯通过严格监管刷赞行为,本质上是在守护“社交信任”这一平台基石,而永久封禁,则是守护这道底线的最后防线。

归根结底,QQ刷赞行为是否会导致永久封禁,答案藏在用户的选择里:是选择走捷径博取虚假数据,还是选择用真实互动构建社交价值?在腾讯持续强化社交生态治理的今天,任何试图破坏规则的行为,终将面临账号“清零”的风险。毕竟,社交的本质是“人与人的连接”,而非“数据的堆砌”——唯有真实,才能让账号在QQ的社交生态中走得更远。