QQ点赞快刷的核心,本质是在平台规则框架内,通过合理优化互动效率,实现社交影响力的快速积累。这种操作并非简单的“数量堆砌”,而是需要结合用户行为逻辑、平台算法机制与风险控制策略的系统性工程。在当前社交竞争日趋激烈的背景下,如何让QQ点赞快刷既“快”又“安全”,同时转化为长期社交价值,成为用户必须深入思考的命题。

理解平台规则:安全操作的底层逻辑

任何快刷操作的前提,是对平台规则的敬畏。QQ作为腾讯系核心社交产品,其点赞行为背后有一套成熟的反作弊机制:包括异常流量监测(如短时间内集中点赞、设备指纹异常)、用户行为画像分析(如点赞内容与历史兴趣偏离度)、以及互动质量评估(如点赞后是否有深度评论、转发等衍生行为)。若忽视这些规则,盲目追求“秒赞”“千赞”,极易触发风控系统,导致账号限权(如动态降权、互动功能冻结)甚至封禁。因此,安全操作的核心在于“模拟真实用户行为”——通过分时段、分设备、差异化内容互动,让点赞行为符合自然社交节奏,而非机械化的“数字游戏”。

工具选择:效率与风险的平衡艺术

当前市面上存在多种QQ点赞快刷工具,但并非所有工具都能兼顾效率与安全。部分第三方工具通过模拟脚本或接口漏洞实现“一键刷赞”,看似高效,实则暗藏风险:一是数据泄露隐患,工具可能窃取用户隐私信息;二是账号关联风险,多账号操作时若使用相同IP或设备指纹,易被平台识别为“营销号”;三是算法对抗升级,腾讯持续迭代反作弊模型,脚本工具的识别率正逐年提升。相比之下,更稳妥的方式是选择官方允许的辅助功能,如QQ群内的“互赞小助手”(需群主开启权限),或基于真实社交关系的“点赞任务平台”(如以积分奖励鼓励用户自愿互动)。这类工具虽速度较慢,但通过真实用户行为完成点赞,安全性远高于脚本工具。

内容适配:让快刷从“流量”到“留量”

快刷点赞的最终目的,不是数字的堆砌,而是社交关系的深化。若只为追求点赞数量而忽视内容质量,即便通过快刷获得短期高赞,也无法转化为长期影响力。因此,高效获赞的关键在于“内容与互动的精准匹配”。例如,针对年轻用户群体,可发布带有话题标签(如#校园日常# #兴趣圈#)的图文或短视频,利用QQ的“圈子”功能触达精准人群;针对职场用户,可分享行业干货或观点动态,吸引同频用户主动点赞。此外,动态的发布时间也需适配目标用户的活跃时段——学生群体集中在晚间8-11点,职场用户则更倾向于午休(12-14点)和通勤时段(18-20点)。通过内容与时间的双重优化,快刷点赞才能从“被动获取”变为“主动吸引”,实现“点赞-关注-深度互动”的转化。

互动策略:构建“点赞-反哺”的正向循环

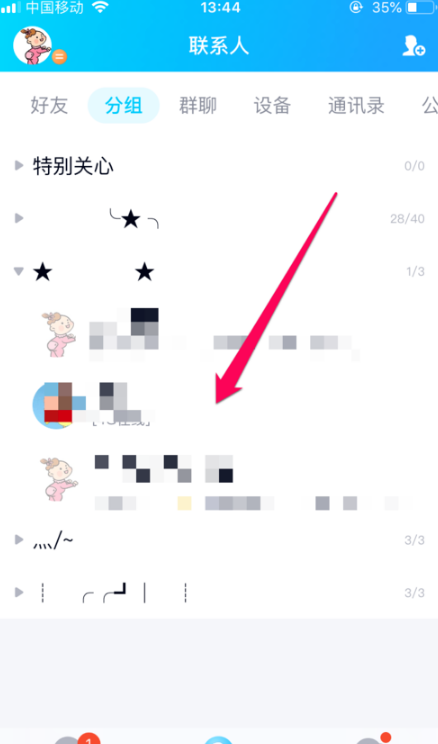

单一方向的快刷点赞难以持续,唯有形成“互惠互利”的互动生态,才能让高赞成为常态。具体操作可分三步:一是建立“核心互动圈”,通过QQ群、好友列表筛选出高活跃度用户,形成“互赞互助”的稳定群体,例如在群内发起“每日点赞打卡”活动,以“你赞我,我赞你”的规则提升互动效率;二是优化点赞后的“二次互动”,即在用户点赞后,通过评论回复、私信感谢等方式深化连接,例如“谢谢你的赞!刚发的这个话题你肯定有共鸣,欢迎聊聊看法”,这种“点赞-评论-回复”的链路,能让平台算法识别为“高质量互动”,从而提升账号权重;三是避免“过度索取”,即在快刷点赞的同时,也要主动为他人点赞、评论,形成“付出-回报”的平衡,避免被平台判定为“点赞机器”。

趋势洞察:从“快刷”到“智刷”的进化

随着QQ社交生态的成熟,点赞快刷正从“数量竞争”转向“质量竞争”。一方面,平台算法越来越重视“点赞深度”,即点赞用户的互动质量(是否为真实好友、是否有历史互动记录),单纯依赖陌生用户的“泛点赞”效果正逐渐下降;另一方面,AI技术的应用让快刷操作更“拟人化”,例如通过AI分析用户历史点赞偏好,自动匹配最可能点赞的内容,或模拟真实用户的浏览停留时间(如点击动态后停留3-5秒再点赞),降低被风控的概率。未来,真正高效的QQ点赞快刷,必然是“技术工具+真实社交+内容价值”的结合体——用技术提升效率,用真实社交保障安全,用内容价值留住用户。

回归本质:快刷是手段,社交是目的

无论是QQ点赞快刷,还是其他社交互动行为,其核心始终是“连接人与人”。在追求“安全高效获赞”的过程中,用户需始终牢记:快刷只是社交的“加速器”,而非“终点”。若为了点赞数量而牺牲真实互动,或违反平台规则铤而走险,最终只会失去社交的真正意义——信任与情感共鸣。唯有将快刷操作建立在尊重规则、重视内容、珍视关系的基础上,才能让每一次点赞都成为社交价值的积累,让QQ账号从“数据符号”真正成长为“有温度的社交名片”。