小红书点赞刷不到的问题时有发生,这已成为许多用户和创作者日常使用中的高频困惑。表面看是互动数据的“消失”,实则折射出平台算法逻辑、内容生态与用户行为的多重博弈。这一现象并非简单的技术故障,而是小红书作为兴趣社区,在“内容筛选-流量分配-用户信任”三角平衡下的必然结果,其背后既有算法对“优质互动”的隐性筛选,也有内容生态对“真实点赞”的动态校准,更有用户行为与平台规则间的持续摩擦。

从算法逻辑的核心来看,小红书的推荐机制本质是“兴趣图谱+时效性权重+质量阈值”的三维协同系统。点赞作为核心互动数据,其可见性并非取决于绝对数量,而是能否通过算法的“质量校验”。当用户点赞某篇笔记后,系统会优先判定该点赞的“有效性”:若点赞用户的历史行为与笔记标签高度匹配(如美妆垂类用户点赞教程类笔记),且账号无异常互动记录(如频繁点赞、关注),该点赞会被纳入“高权重互动池”,进而提升笔记在目标用户推荐流中的曝光概率;反之,若点赞用户的行为标签与笔记内容错位(如科技类账号点赞美食笔记),或账号存在“互粉互赞”“机器刷量”嫌疑,系统会直接将其判定为“低质量互动”,即使点赞行为真实,也难以在推荐流中形成可见的“点赞增量”。这种对“点赞质量”而非“点赞数量”的筛选,正是“刷不到点赞”的首要原因——算法正在用更精细的标准,过滤掉那些无法证明“用户真实兴趣”的互动数据。

内容与用户画像的匹配度,则进一步放大了“点赞刷不到”的感知差异。小红书的推荐逻辑本质是“让对的人看到对的内容”,而点赞的可见性,高度依赖笔记能否精准切入用户的“兴趣锚点”。当创作者发布的内容标签模糊(如标题含“日常分享”但内容聚焦母婴用品),或用户近期浏览行为发生偏移(如从“穿搭”转向“职场”),系统可能无法将笔记与用户画像准确关联,导致即使部分用户点赞,该互动数据也无法触达目标用户的推荐流。例如,美妆博主发布一篇“敏感肌护肤”笔记,若未精准标注“敏感肌”“护肤品推荐”等垂直标签,系统可能将其归类至“生活分享”大类,推荐给泛兴趣用户,这部分用户的点赞因标签错位被算法降权,而真正需要内容的敏感肌用户却未被触达,最终形成“点赞很多,但自己刷不到”的错觉。这种“内容-用户”的错配,本质是创作者标签运营与算法理解间的信息差,也是“点赞刷不到”问题在垂类内容中尤为突出的核心原因。

平台的反作弊与内容审核机制,则为“点赞刷不到”加上了“安全阀”。小红书作为内容社区,对虚假流量和违规内容始终保持高压态势,其反作弊系统已形成“行为识别-数据清洗-流量限制”的完整链条。当系统检测到某笔记的点赞数据呈现“爆发式增长”(如短时间内点赞量激增但评论、收藏量低迷),或点赞用户账号存在“僵尸粉”“异常设备登录”等特征,会直接触发“数据过滤”机制,将这些点赞标记为“无效互动”,不在推荐流中展示。同时,若笔记内容涉及敏感词、违规信息(如虚假宣传、医疗建议),即使已有真实点赞,系统也会对笔记进行“限流处理”,包括隐藏互动数据、降低推荐权重,导致用户无法在正常推荐流中看到该笔记及其点赞。这种对“合规性”与“真实性”的双重坚守,虽然维护了社区生态,但也让部分创作者的“真实点赞”因误判被“误伤”,形成“刷不到点赞”的委屈感——毕竟,用户难以分辨自己的互动是被算法“误杀”还是被“主动过滤”。

内容生态的“时效性偏好”与“同质化挤压”,则让“点赞刷不到”成为时间维度的必然。小红书的内容推荐逻辑高度强调“新鲜感”,系统会优先将流量分配给24-48小时内发布的新笔记,这类内容的点赞、评论等互动数据能快速形成“热度信号”,进而获得更多推荐。而对于超过一周的“旧笔记”,即使早期积累了大量点赞,系统也会逐步降低其推荐权重,导致新用户几乎无法在推荐流中触达,自然也看不到这些历史点赞。与此同时,平台对“同质化内容”的打压策略,进一步加剧了“优质点赞”的可见困境。当某一赛道(如“早八妆容”“低卡食谱”)出现大量内容雷同的笔记时,算法会通过“去重机制”降低重复度高的笔记曝光,即使这些笔记有真实用户点赞,也可能因“内容同质”被判定为“低价值”,从而在推荐流中隐形。这种对“时效性”和“差异性”的双重追求,让“旧内容”和“同质内容”的点赞数据逐渐“沉没”,成为用户刷不到的“沉默互动”。

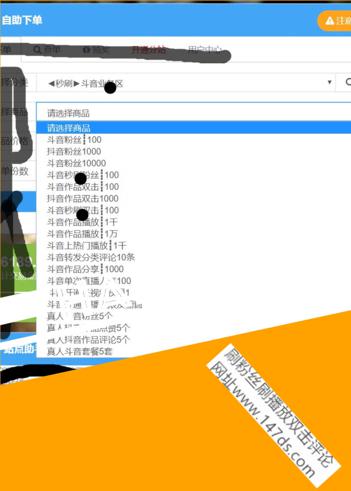

创作者的运营策略偏差,则是“点赞刷不到”中容易被忽视的人为因素。部分创作者过度追求“点赞量”而非“点赞质量”,通过“互粉互赞群”“买赞刷量”等方式提升数据,却忽略了平台对“健康粉丝结构”的隐性要求。当账号粉丝中“僵尸粉”“互粉用户”占比过高,这些用户的点赞会被算法直接判定为“无效互动”,无法提升笔记的真实推荐权重。同时,若创作者在发布内容时未优化“封面标题”(如使用模糊封面、标题与内容不符),或选择在流量低谷期发布(如凌晨、工作日白天),笔记的初始曝光量不足,即使后续有真实点赞,也难以形成“数据滚雪球效应”,导致点赞数据始终停留在小范围圈层,无法进入主流推荐流。这种“重数据轻运营”的倾向,本质是创作者对平台算法逻辑的误读——算法需要的不是“虚假的点赞繁荣”,而是“能撬动真实兴趣的互动信号”。

归根结底,小红书点赞刷不到的问题,是平台生态从“流量粗放增长”向“质量精细运营”转型的必然阵痛。对用户而言,理解算法对“真实兴趣”的筛选逻辑,主动通过精准标签、垂直内容提升匹配度,能让自己的点赞“被看见”;对创作者而言,放弃“数据造假”的侥幸心理,回归“内容价值”与“用户需求”的核心,才能让互动数据真正成为流量增长的引擎;而对平台而言,如何在“反作弊效率”与“用户体验”间找到平衡,让真实互动不被误伤,则是维护社区信任的关键。当点赞不再只是冰冷的数字,而是成为连接用户与内容的“兴趣桥梁”,“刷不到点赞”的困惑,或许会逐渐转化为对更优质内容生态的期待。