为什么在抖音上刷视频点赞数总是很少只有几个赞呢?这是许多创作者乃至普通用户的共同困惑。当精心拍摄的视频发布后,长时间停留在个位数点赞,不仅打击创作热情,更让人疑惑:是内容不够好,还是平台机制有问题?事实上,抖音点赞数低迷并非单一因素导致,而是算法逻辑、内容策略与用户行为三重博弈的结果,理解其中的底层逻辑,才能找到破局关键。

抖音的推荐机制本质是“流量池分发”与“数据反馈”的闭环系统,而点赞数是核心数据指标之一。新视频发布后,平台会先分配一个初始流量池(通常为300-500人),根据完播率、互动率(点赞、评论、转发)、关注转化率等数据,决定是否推入更大流量池。如果初始流量中点赞率极低(比如低于1%),算法会判定内容“不优质”,直接停止推荐,导致视频陷入“无人问津-点赞更少”的恶性循环。许多创作者忽略了这个“冷启动”阶段的重要性:视频发布后的前1小时是黄金互动期,如果此时没有足够的点赞和评论,后续流量几乎断崖式下跌。这就能解释为什么有些视频看似内容不错,却始终只有几个赞——它甚至没能通过算法的“初筛”。

内容同质化与用户注意力稀缺,是点赞数低的另一重枷锁。抖音日活用户超7亿,每天上传视频量千万级,用户的注意力被极度稀释。当同一滤镜、同一BGM、同一剧情模板被反复复制,用户早已产生审美疲劳。你的视频可能在某个领域有亮点,但如果缺乏“差异化标签”,很容易被淹没在信息流中。例如,美食类视频如果只展示“做饭过程”而不加入“独门技巧”或“情感故事”,用户滑动时只会觉得“又一个做饭的”,连停留的欲望都没有,更别说点赞。抖音的算法虽会推荐,但更倾向于“高完播率+高互动率”的内容——用户连5秒都没看完,算法如何判断你的视频值得被更多人看到?

创作者对“爆款逻辑”的误解,进一步加剧了点赞困境。很多人误以为“蹭热点=高点赞”,于是盲目跟风热门话题、热门模板,却忽略了内容与自身定位的契合度。比如,一个专注于职场干货的账号,突然发布一段搞笑宠物视频,即使蹭了热点,粉丝也会感到困惑,非精准用户点赞率自然低。此外,“过度追求形式而忽略价值”是另一个误区:用华丽的转场、复杂的特效包装空洞内容,用户可能被吸引点击,但看完发现“没有干货”,点赞欲望大打折扣。抖音用户早已从“猎奇”转向“务实”,他们愿意为“有用”“有共鸣”“有记忆点”的内容点赞,而非仅仅“好看”。

用户行为变迁同样不可忽视。早期抖音用户更愿意主动点赞,如今随着内容爆炸,“滑动即消费”成为常态:用户刷视频的速度越来越快,从“愿意为好内容停留”到“停留即代表认可”,点赞行为反而成为“深度互动”的门槛。数据显示,抖音用户的平均视频观看时长不足20秒,能在15秒内抓住用户注意力的内容凤毛麟角。如果你的视频前3秒没有亮点(如冲突点、悬念、高颜值场景),用户直接划走,连“被看到”的机会都没有,何谈点赞?同时,用户的“点赞阈值”也在提高:过去“觉得有趣就点赞”,现在“需要收藏或转发才点赞”,点赞本身成了“筛选优质内容”的终极动作,而非随手行为。

账号权重与粉丝画像的错配,是隐藏的深层原因。新账号没有历史互动数据,算法给予的初始流量池小且标签模糊,如果内容与目标用户画像不匹配,点赞率必然低迷。例如,一个面向中老年用户的养生内容,如果标题、封面、语言风格偏向年轻群体,即使算法推送给了部分用户,他们也会因“不相关”而忽略。此外,账号的“垂直度”影响推荐精准度:如果账号内容杂乱(今天发美食,明天发游戏,后天发美妆),算法无法判断你的核心标签,推荐流量分散,点赞率自然低。抖音的算法本质是“把合适的内容推给合适的人”,账号越垂直,用户越精准,互动率越高。

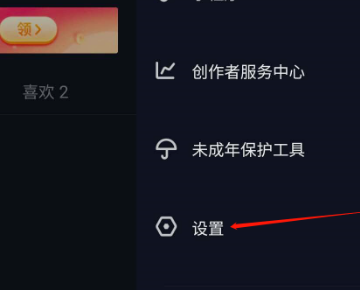

那么,如何打破“点赞数少”的困局?核心在于回归“用户思维”:理解算法逻辑的同时,更要理解“你的用户是谁,他们需要什么”。冷启动阶段可通过“精准标签+引导互动”提升数据:比如在视频文案中提问“你遇到过这种情况吗?评论区聊聊”,引导用户评论(评论权重高于点赞),同时@相关领域账号,争取初始互动。内容上,打造“前3秒记忆点”:用冲突、悬念、反差抓住用户,比如“90%的人都不知道的做饭技巧,第3步太关键了”;垂直深耕,避免内容杂乱,让算法和用户都记住你的“人设”。更重要的是,放下对“点赞数”的执念:抖音的终极逻辑是“流量变现”,高点赞不等于高转化,低点赞也不代表内容差——只要你的内容触达了精准用户,哪怕只有10个点赞,只要这10人是你的目标受众,他们带来的商业价值远超100个泛赞。

归根结底,抖音视频点赞数少,是创作者与平台、用户之间“供需错配”的结果。算法是中立的,它只会把数据表现好的内容推给更多人;用户是现实的,他们只会为“与自己有关”的内容停留。与其抱怨平台机制,不如打磨内容价值——当你的视频能让某个用户停下滑动、点头认同、甚至主动分享时,那几个赞,便是对你最好的“价值投票”。