在抖音平台的生态中,一个显著的数据矛盾长期存在:视频的点赞数常呈几何级增长,评论区却往往陷入“零互动”的沉寂——即便是一条播放量破千万的热门视频,评论数也可能寥寥无几,甚至不足百条。这种“刷赞普遍但评论数为零”的现象,并非简单的用户疏忽,而是平台机制、用户心理与内容生态共同作用的结果。深入拆解这一矛盾,不仅能揭示短视频互动行为的底层逻辑,更能为内容生态的健康化发展提供关键视角。

刷赞行为的普遍性,本质是“数据社交”与“算法驱动”的双重产物。抖音作为以流量为核心的算法平台,点赞数直接关联内容的分发权重——更高的点赞意味着更大的初始流量池,进而形成“点赞越多→曝光越多→更多点赞”的正循环。这种机制下,用户与创作者都形成了对“点赞数据”的路径依赖:普通用户通过点赞快速表达对内容的认可,既满足“参与感”的低成本需求,又能通过算法推荐获得更精准的内容;创作者则更依赖点赞数据验证内容价值,甚至出现“刷赞”行为——通过第三方工具或人工操作伪造点赞数,以撬动自然流量。这种“点赞崇拜”进一步强化了刷赞的普遍性,因为数据表现直接关系到账号的生存与发展,使得点赞成为抖音生态中最“廉价”也最“刚需”的社交货币。

然而,评论区的“零互动”困境,则源于互动成本的断层式差异。与点赞的“一键完成”不同,评论需要用户投入更高的认知与情绪成本:组织语言、组织观点、承担社交风险(如被反驳、被杠精攻击)。在抖音碎片化的使用场景中,用户更倾向于“浅层浏览”而非“深度参与”——滑动手指的瞬间,点赞是“即时反馈”,而评论则需要“中断浏览、进入评论区、输入文字、发送”的多重操作。这种操作成本的差异,直接导致了用户行为的选择性偏向:当点赞能完成“表达支持”的核心需求时,评论便成了“非必要选项”。

更深层的,是内容同质化对评论欲望的消解。抖音的内容生产高度依赖模板化、套路化的创作逻辑——同一BGM、同一滤镜、同一剧情结构反复出现,导致用户产生“审美疲劳”。当千篇一律的内容充斥信息流时,用户难以找到评论的“锚点”:既没有新颖的观点可分享,也没有强烈的情感需要抒发。例如,一条“帅哥美女颜值展示”视频,点赞是直观的“认可”,但评论无非是“好帅”“美女”的重复,用户自然选择沉默。相比之下,一条具有争议性或信息增量的话题视频(如社会事件讨论、知识科普),反而可能激发评论互动,但这类内容在抖音生态中占比有限,难以改变评论区整体冷清的局面。

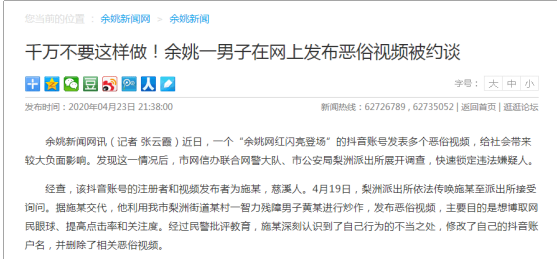

社交压力与“负面反馈恐惧”进一步加剧了评论的“零互动”。评论区作为公开的社交场域,用户的话语面临被审视、被评判的风险。在“杠精文化”与“网络暴力”的阴影下,许多用户选择“用脚投票”——与其因评论引发争议,不如保持沉默。这种“沉默的螺旋”效应,使得评论区逐渐被“水军”或“机器评论”占据(如“视频不错,关注了”“支持楼主”等无意义刷屏),而真实用户的评论意愿进一步被抑制。此外,抖音的评论审核机制虽然旨在维护生态健康,但过度敏感的过滤也可能误伤正常评论,导致用户因“评论被删”或“发送失败”而放弃互动,进一步拉低评论数。

平台机制的“重点赞、轻评论”倾向,则是结构性因素。抖音的算法推荐体系以“完播率、点赞率、转发率、关注转化率”为核心指标,其中点赞的权重远高于评论。这意味着,创作者更倾向于引导用户点赞(如“喜欢请点赞”),而非评论;平台在流量分配时,也优先推荐点赞数高的内容,形成“点赞至上”的导向。这种机制下,评论区的价值被边缘化——既难以影响内容分发,也无法为创作者提供有效反馈,自然难以吸引用户参与。

刷赞普遍与评论为零的矛盾,本质是抖音内容生态“浅层化”与“空心化”的缩影。点赞作为“轻互动”,满足了平台与用户的短期需求:平台通过点赞数据快速筛选优质内容,用户通过点赞低成本参与社交;但评论作为“重互动”,承载着深度连接与价值共创的功能,其缺失意味着抖音生态缺乏真正的“社交粘性”。当点赞沦为“数据表演”,评论沦为“沉默的角落”,内容创作者便难以通过用户反馈优化内容,用户也难以通过评论区建立真实的社群关系——最终,整个生态可能陷入“流量繁荣但价值贫瘠”的困境。

破解这一困境,需要平台、创作者与用户的多方协同:平台需优化算法机制,提升评论在流量分配中的权重,完善评论区的社交功能(如话题讨论、兴趣社群),降低用户的社交压力;创作者需跳出“数据崇拜”,通过优质内容激发用户的评论欲望,主动引导深度互动;用户则需意识到评论的价值,在表达认可的同时,用真实的声音参与内容共建。唯有如此,抖音才能从“点赞的狂欢”走向“评论的共振”,实现从“流量平台”到“价值社区”的真正跃迁。