补全成语赚钱游戏有哪些,不用分享的那种?

在移动应用市场的浪潮中,一个独特的细分品类正悄然生长,它便是“补全成语赚钱游戏”。与那些依赖社交裂变、强制分享才能获得奖励的模式不同,一个更注重个人能力与知识储备的分支——不用分享的成语赚钱游戏,正吸引着大量寻求智力挑战与微收益的用户。这类游戏的核心魅力在于,它将中国传统文化的瑰宝——成语,与现代移动游戏的激励机制相结合,创造了一种“寓教于乐,寓乐于赚”的全新体验。玩家无需骚扰好友,仅凭自身的词汇量和文化功底,便能在虚拟世界中闯关,并将积累的奖励兑换为现实中的小额现金。这种模式的出现,不仅是对游戏设计思路的一种创新,更是对“知识就是力量”这句古老箴言在数字时代的一种趣味化诠释。

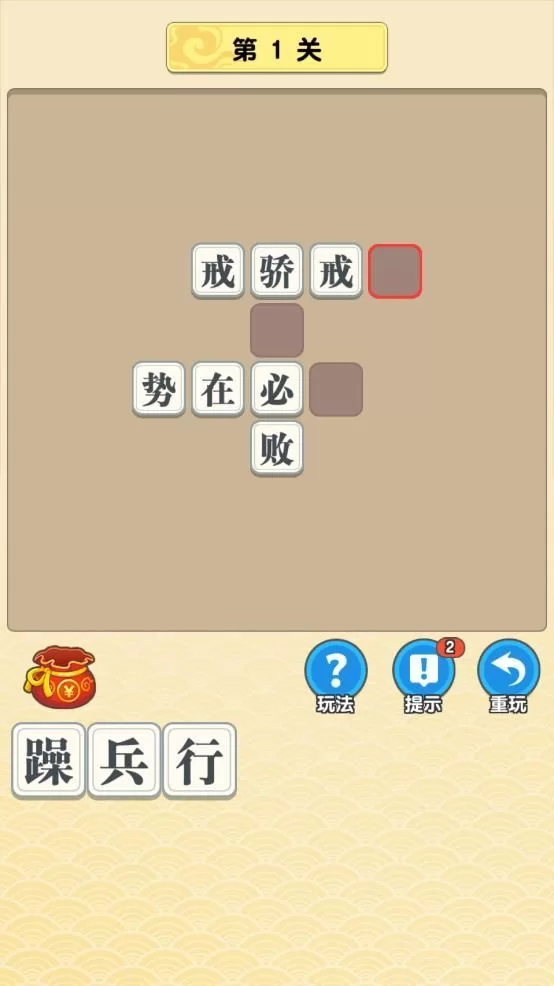

这类游戏的基本框架通常围绕“成语填空提现游戏”这一核心机制展开。玩家面对的是一个残缺的成语,需要从若干备选汉字中选出正确的一项,补全整个成语。每答对一题,系统便会给予一定数量的虚拟金币或积分。随着关卡难度的递增,成语的生僻度与复杂度也随之提升,对玩家的知识储备构成了持续的挑战。这种渐进式的难度设计,巧妙地维持了玩家的参与感和成就感。当累积的虚拟货币达到平台设定的提现门槛时,玩家便可以申请将其兑换为现金。整个过程闭环且独立,完全聚焦于玩家个人的游戏行为,这正是其“不用分享”特性的核心体现。这种设计精准地切中了那些既想享受游戏乐趣,又不愿被社交关系绑架的用户群体的痛点,为他们提供了一个纯粹的个人竞技场。

从更深层次的价值维度来看,这类游戏可以被视作一种轻量级的知识变现成语游戏。它所变现的,并非高深的专业技能,而是散落在大众记忆中的文化常识。对于许多用户而言,参与游戏的过程本身就是一次对中华传统文化的温习与巩固。那些在学生时代耳熟能详的成语,在游戏的反复刺激下重新变得鲜活,其背后的典故与寓意也在一次次的选择与确认中得到加深。这种潜移默化的文化熏陶,是其在娱乐属性之外最具积极意义的社会价值。同时,游戏提供的即时金钱反馈,尽管数额微小,却极大地强化了学习的正向激励。它将原本抽象的“知识积累”过程,转化为一种可见、可触摸的“资产增长”,让玩家在获得精神满足的同时,也收获了物质上的微小甜头。这种“文化+娱乐+微收益”的三重价值叠加,构成了其强大的用户粘性基础。

然而,当我们拨开“轻松赚钱”的诱人面纱,审视其商业本质时,会发现其背后运作的是一套精密的广告驱动模式。开发者的主要收入来源并非用户付费,而是玩家在游戏过程中观看的各类激励视频广告。玩家为了获得双倍奖励、复活机会或 hint 提示,会主动选择观看广告。这些广告所产生的流量收入,一部分构成了开发者的利润,另一部分则以现金奖励的形式返还给玩家。因此,所谓的真机白银成语游戏,其“真金白银”的本质,是玩家用“注意力”这一宝贵资源交换而来的。这就引出了一个不容忽视的现实:玩家的实际收益往往远低于预期。游戏初期通常会设置极低的提现门槛(如0.3元、1元),让用户快速体验到提现成功的快感,从而建立信任。但随着提现金额的增加,任务难度会呈指数级增长,获取金币的速度会急剧放缓,高额提现变得异常困难。这种“前松后紧”的设计,是典型的留存与变现策略,旨在最大化用户的广告观看时长,同时控制现金支出成本。

展望未来,单机成语挑战赢现金这一赛道的发展,既充满机遇也面临挑战。机遇在于,随着国民文化自信的提升,对传统文化内容的需求日益旺盛,这为成语类游戏提供了广阔的市场空间。游戏开发者可以通过提升美术品质、丰富玩法(如引入成语接龙、看图猜成语、典故问答等多种模式)、优化用户体验,来打造更具吸引力的产品。同时,与教育领域的结合也是一个值得探索的方向,使其成为辅助语文学习的趣味工具。挑战则主要来自市场监管的趋严和用户审美的疲劳。对于广告宣传中夸大收益、提现设置隐形门槛等乱象,监管机构正持续加大整治力度,这要求开发者必须在合规经营的前提下设计商业模式。此外,同质化严重、玩法单一的问题也容易导致用户流失。如何在激烈的市场竞争中,通过差异化的产品设计和真诚的用户运营,建立起长期的品牌信誉,将是所有从业者需要思考的核心命题。这个看似简单的游戏类型,实则考验着开发者在文化理解、用户体验与商业逻辑三者之间的平衡智慧。