袁隆平为何遭黑又去世?原因引关注?

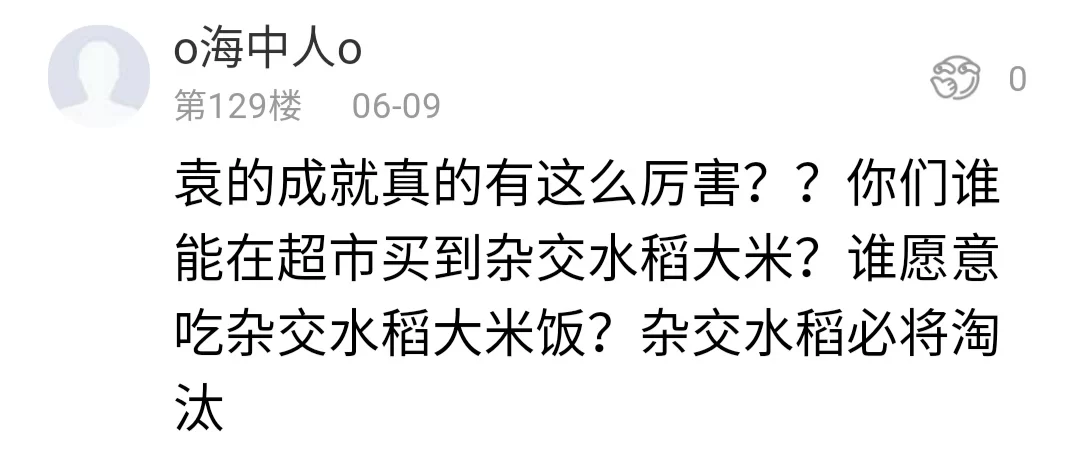

要理解“遭黑”的根源,首先必须直面一个核心问题:对袁隆平先生的批评,究竟指向什么?细究那些流传甚广的质疑,不外乎几点。其一,是关于其贡献的“祛魅”。诸如“杂交水稻并非袁隆平一人发明”“国外早有杂交水稻”等论调,试图解构其“杂交水稻之父”的崇高地位。这种说法在技术层面有其片面的事实依据,但却刻意忽视了袁隆平最核心的科学突破——他开创性的“三系法”育种技术,在理论和技术上成功地解决了水稻杂交优势利用的巨大难题,使其大规模商业化成为可能。这并非简单的“发现”,而是一套完整、系统的、具有里程碑意义的科学方法论。将他的贡献简化为“不是唯一”,无异于质疑爱因斯坦在相对论中的核心地位,只因物理学还有其他巨擘。这种论调的背后,往往是一种“为反而反”的逆反心理,以及对英雄人物“神化”后的必然反噬。

其二,是针对其个人生活与品格的攻击。所谓“住豪宅”“开豪车”的谣言,在袁隆平先生生前就已反复出现。这些信息利用了公众对科学家“清贫苦行”的刻板印象,进行恶意嫁接和歪曲。事实是,那所谓的“豪宅”是国家鉴于其贡献配给的专家公寓,内设科研工作室,部分区域甚至对外开放,作为科普基地;那辆“豪车”,则是因其年事已高、腿脚不便,单位为方便其出行而配备的代步工具。攻击者抓住这些表象,剥离其具体语境,构建出一个与“人民科学家”形象不符的“腐败”幻象,以此博取眼球,收割流量。在“流量为王”的时代,解构权威、颠覆英雄,往往成为一种低成本获取关注的捷径。

更深层次看,这种网络抹黑现象,也反映了当下社会一种普遍的焦虑与认知失调。当一个人物被塑造成完美无缺的“圣人”时,任何现实的、人性的细节都可能成为“黑点”。袁隆平先生坦诚自己不会游泳,曾被授予“共和国勋章”后笑称“要自由自在地生活”,这些真实的人性流露,在某些追求“高大全”叙事的语境下,反而成了被攻击的靶子。公众一方面需要英雄作为精神寄托,另一方面又对“神坛”上的人物抱持着天然的怀疑。这种矛盾心态,为谣言和偏见的滋生提供了肥沃的土壤。因此,网络抹黑袁隆平的背后,不仅仅是对一个个体的攻击,更是一场关于我们如何对待英雄、如何理解科学精神的集体反思。

而“袁隆平去世原因”这一话题的发酵,则与“遭黑”现象形成了奇妙的共振。官方公布的死因是“多器官功能衰竭”,这是一个医学上的专业表述,但对于情感激荡的公众而言,似乎过于“平淡”。于是,各种揣测与悲情叙事开始蔓延,有人将其过度劳累、心系事业与之强行关联,营造出一种“为国操劳至死”的悲壮感。这种情绪虽然是善意的,却同样偏离了事实。袁隆平先生享年91岁,属于高龄,其身体机能的自然衰退是主要因素。将正常生老病死与“遭黑”的喧嚣并置,极大地放大了公众的愤慨与惋惜。人们看到,一位为解决粮食问题奉献一生的老人,在离世后仍要面对这般无端的非议,这种强烈的对比刺痛了大众的良知,使得“如何正确评价袁隆平”成了一个无法回避的公共议题。

那么,我们应如何看待袁隆平的争议?关键在于回归理性与常识,摆脱“神”与“魔”的二元对立思维。袁隆平是一位伟大的科学家,但不是神。他有自己的专业领域,也有自己的生活喜好;他取得了惊天动地的成就,也曾面临科研中的挫折与瓶颈。承认这一点,非但不会减损他的伟大,反而会让他的形象更加真实、可亲、可敬。他的价值,不在于是否完美无瑕,而在于他那种“把论文写在祖国大地上”的实干精神,那种“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”的博大胸怀,以及他为中国乃至世界粮食安全所作出的不可磨灭的贡献。他的杂交水稻技术,不仅让亿万中国人端稳了饭碗,更成为一张闪亮的“中国名片”,为解决全球饥饿问题提供了“中国方案”。

这场由去世引发的广泛关注,最终促使我们必须思考一个更为长远的问题:如何构建一个健康的科学传播环境和理性的英雄叙事体系。我们需要的是尊重事实的科学素养,是能够辨别信息真伪的媒介素养,更是一种包容复杂、理解人性的成熟心态。对于袁隆平先生最好的纪念,不是将他供奉在神坛上,不允许任何讨论,也不是放任谣言去亵渎他的声誉,而是去了解他工作的真正意义,去传承他那份对土地和人民的挚爱,去捍卫一个让科学家能够安心科研、免受无端骚扰的社会环境。

风吹过稻田,沙沙作响,仿佛在诉说着一位耕耘者的故事。我们记住的,不应只是一个被符号化的名字,而是一个在田埂上走了一辈子、沾满泥土、有汗水、有坚持,更有伟大发现的真实的人。这份记忆,比任何神化与污名,都更接近不朽。