兼职合同审查要点,到底是劳务合同还是劳动合同?

当一份兼职协议递到你面前,上面可能写着“兼职合同”、“劳务协议”或是“合作协议”,你是否曾有过一瞬间的迟疑:这薄薄的几页纸,究竟是一份受《劳动合同法》强力保护的护身符,还是一纸仅受《民法典》约束的普通商业契约?这个问题绝非文字游戏,它直接关系到你的薪酬、社保、工伤保障乃至解约补偿等核心权益。搞清楚“兼职合同是劳动合同还是劳务合同”,是每一位现代职场人,尤其是学生、自由职业者和灵活用工人员的必修课。这不仅仅是法律知识的辨析,更是对自身劳动价值的清醒认知与主动捍卫。

要从根本上如何区分劳务合同和劳动合同,我们必须穿透合同的名称,直抵其法律内核——从属性。这是二者之间最本质、最核心的分野。劳动合同,建立的是一种“管理与被管理”的隶属关系。你作为劳动者,需要遵守用人单位的规章制度,比如考勤、着装、工作流程、绩效考核等。你的工作时间、地点、内容在很大程度上由单位安排和支配,你就像是企业这台精密机器上的一颗螺丝钉,被整合进其组织架构中。这种关系在法律上被称为“人格从属性”与“经济从属性”。人格从属性意味着你听从单位的指挥命令,经济从属性则往往表现为你的劳动报酬是主要生活来源,且单位为你提供了生产资料。而劳务合同,则更像是两个平等主体之间的“服务与报酬”交易。你提供一项或几项特定的技能或服务成果,对方支付相应的对价。双方地位平等,不存在谁管理谁的问题。比如,你兼职为一家公司设计一张海报,公司只关心最终的设计稿是否符合要求,至于你是在白天还是晚上完成,是在家还是在咖啡馆,用Photoshop还是Illustrator,公司无权干涉。你是一个独立的“服务提供商”,而非其内部员工。抓住了“从属性”这把钥匙,许多看似复杂的合同性质问题便能迎刃而解。

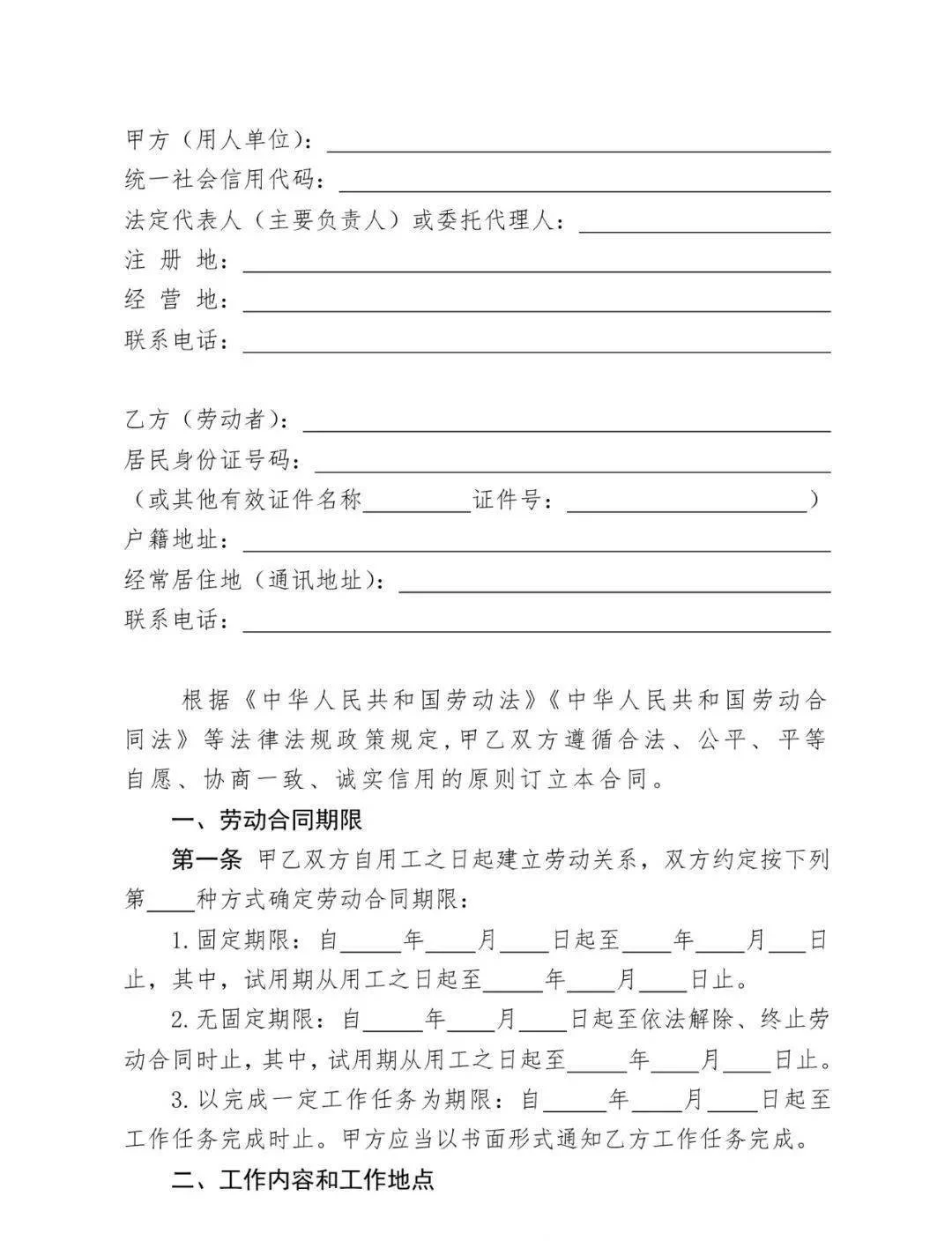

那么,在实操层面,我们应该如何审查一份合同,判断其究竟是“劳动”还是“劳务”呢?审查要点就藏在那些看似不起眼的条款细节里。首先,看合同名称与标的。虽然名称不是决定性因素,但“劳动合同”字样通常意味着单位倾向于建立劳动关系。更重要的是看合同标的,是约定你提供“劳动”并接受管理,还是约定你完成某项“工作成果”。其次,审视工作内容与时间安排。条款中是否详细规定了你的岗位职责、工作时间(例如,每周一至周五,上午9点到下午5点)、休息休假?如果是,那么劳动关系的可能性就非常大。反之,如果只是模糊地描述“完成XX项目”,且时间自由,则更偏向劳务关系。再次,关注报酬支付方式。工资性报酬通常按月支付,有相对固定的发放日,可能涉及加班费、奖金、津贴等,并且单位会代扣代缴个人所得税和社保费用。而劳务报酬则往往按次、按项目或按阶段支付,支付周期不固定,税率计算方式也不同,且通常不涉及社保。最后,也是极具辨识度的一点,是管理与处罚条款。合同中是否包含了你必须遵守的员工手册、奖惩条例?是否有关于旷工、迟到等行为的处罚规定?这些带有强烈管理色彩的条款,是劳动关系的重要标志。通过这些细节的交叉验证,你就能对合同的性质做出一个相对准确的判断。

理解了如何区分,我们还必须洞悉其背后劳务合同和劳动合同的法律效力区别,这才是决定我们权益深浅的关键。二者的法律适用天差地别。劳动合同受《劳动合同法》、《社会保险法》等一系列社会法调整,其核心在于对处于弱势地位的劳动者进行倾斜性保护。这意味着,一旦建立劳动关系,单位就负有强制性的法定义务,必须为你缴纳“五险一金”(养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金)。在工作期间发生工伤,可以享受工伤保险基金的赔付。即使合同到期不续签,如果符合法定条件,你还能获得经济补偿金。这些都是法律赋予劳动者的“硬核福利”,是强制性的,不能通过双方约定而免除。而劳务合同则完全不同,它主要受《民法典》中的合同编调整,遵循的是“意思自治、平等自愿”原则。简单来说,合同里怎么写,就怎么算。法律不强制要求为你缴纳社保,工作中发生意外,只能依据双方约定或《民法典》的侵权责任规定来索赔,远没有工伤保险来得稳定和全面。合同到期,双方关系自然终止,没有任何经济补偿。这种差异,就像一把双刃剑,对于追求高度自由、短期合作的专业人士,劳务合同提供了灵活性;但对于需要稳定保障的普通兼职者而言,一份模糊不清的劳务合同可能意味着巨大的法律风险。

这里,一个常见的误区是关于“非全日制用工”。很多人会问:非全日制用工属于劳务关系吗?答案是否定的。根据我国法律规定,非全日制用工,也就是我们通常理解的“小时工”,它本身是劳动关系的一种特殊形式,而非劳务关系。它同样受到《劳动合同法》的调整。只不过,法律对其有一些特殊规定,比如可以口头约定合同,每天工作不超过4小时,每周累计不超过24小时,工资支付周期最长不超过15日,且用人单位通常也只需为其缴纳工伤保险。所以,当你从事一份符合非全日制用工特征的工作时,即便对方拿的是一份“劳务协议”,你依然有权主张自己的劳动者身份,并要求最基本的工伤保险保障。这一点对于大量利用课余时间打工的学生群体尤为重要,切不可被“劳务”二字轻易迷惑,放弃了本应享有的法律保护。

在现实的兼职场景中,合同的性质有时会像变色龙一样难以捉摸。例如,大学生实习、退休人员返聘、平台经济下的外卖骑手或网约车司机,他们的合同性质认定一直是司法实践中的难点。对于在校大学生利用业余时间提供的兼职,如果其工作内容具有替代性,接受单位的管理,往往会被认定为事实劳动关系。而对于退休返聘人员,由于他们已经开始领取养老金,与单位之间通常被认定为劳务关系。至于平台骑手,则更为复杂,取决于其与平台之间究竟是“承揽”、“合作”还是具有人身与经济从属性的“管理”,这需要根据具体的算法规则、接单自由度、报酬构成等因素综合判断。面对这些复杂情况,作为兼职者,我们能做的就是提高警惕,在签约前主动沟通,明确工作模式,并尽可能保留能够证明工作事实的证据,如工作证、考勤记录、工资发放凭证、工作沟通的聊天记录等。这些看似不起眼的材料,在日后发生争议时,将成为你主张权利的有力武器。

归根结底,一份兼职合同的签署,是你与另一个经济主体之间的一次严肃对话。它定义的不仅是工作内容与报酬,更是在法律框架下对你个人价值的定位。是选择成为企业肌体的一部分,享受体系化的保障与约束,还是作为独立的合作者,拥抱自由与风险?这个选择权,首先建立在你对合同性质清晰无误的认知之上。读懂合同字里行间的法律意涵,辨析劳动与劳务的本质差异,这并非是吹毛求疵的矫情,而是现代公民经济独立与人格自主的体现。这份合同的墨迹,承载的不仅是几小时的报酬,更是你个人价值在法律框架下的分量。读懂它,便是读懂了你在职场生态中的角色与地位,从而能更从容、更自信地规划自己的职业路径,捍卫每一份应得的尊重与保障。