兼职合同对接工作,时长限制吗?社保不买签啥合同?

谈及兼职,多数人想到的是时间灵活、补充收入的理想选择。然而,这份灵活性背后,往往潜藏着法律关系的模糊地带。兼职合同究竟有没有时长限制?为什么很多兼职不购买社保,这种情况又应该签订什么样的合同?这些问题看似简单,实则直指中国劳动法律体系中一个关键的区分:劳动关系与劳务关系。弄清这一点,不仅是保护自身权益的前提,更是确保合作能够平稳、无虞进行的基石。

兼职合同的法律定性与时长限制

首先,我们必须直面一个核心症结:我们通常所说的“兼职合同”,在法律上更准确的表述是“劳务合同”,而非“劳动合同”。这两者一字之差,其法律适用、权利义务以及保障体系却相去甚远。劳动合同受《劳动法》与《劳动合同法》的严格规制,它确立的是用人单位与劳动者之间相对稳定、具有管理与被管理特征的“劳动关系”。在这种关系下,法律对工作时间有明确规定,比如每日工作不超过8小时,每周不超过44小时(或经批准的其它工时制度),加班需支付加班费,并且用人单位必须为劳动者缴纳社会保险。

相比之下,劳务合同则主要由《民法典》中的合同编来调整。它是一种平等的民事主体之间就一方提供劳务、另一方支付报酬所达成的协议。这种关系中,双方地位相对独立,提供劳务的一方并非用人单位的内部员工,不受其严格的规章制度约束。那么,兼职合同时长限制究竟在哪里?答案在于:法律并未对劳务合同的时长做出强制性限制。其工作时长、工作周期完全取决于合同双方的约定。你可以约定完成一个特定项目后即终止,也可以约定每周提供固定小时数的劳务,持续数月甚至一年。这种时长是自由的,是合同自由的体现,而非法律强加的枷锁。当然,有一种特殊情况需要注意——“非全日制用工”,这是一种特殊的劳动关系,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。这种用工形式下,单位可以不为其缴纳基本养老保险、基本医疗保险等,但必须为其缴纳工伤保险。很多人将此与普通兼职混淆,但它的法律属性依然是劳动关系。

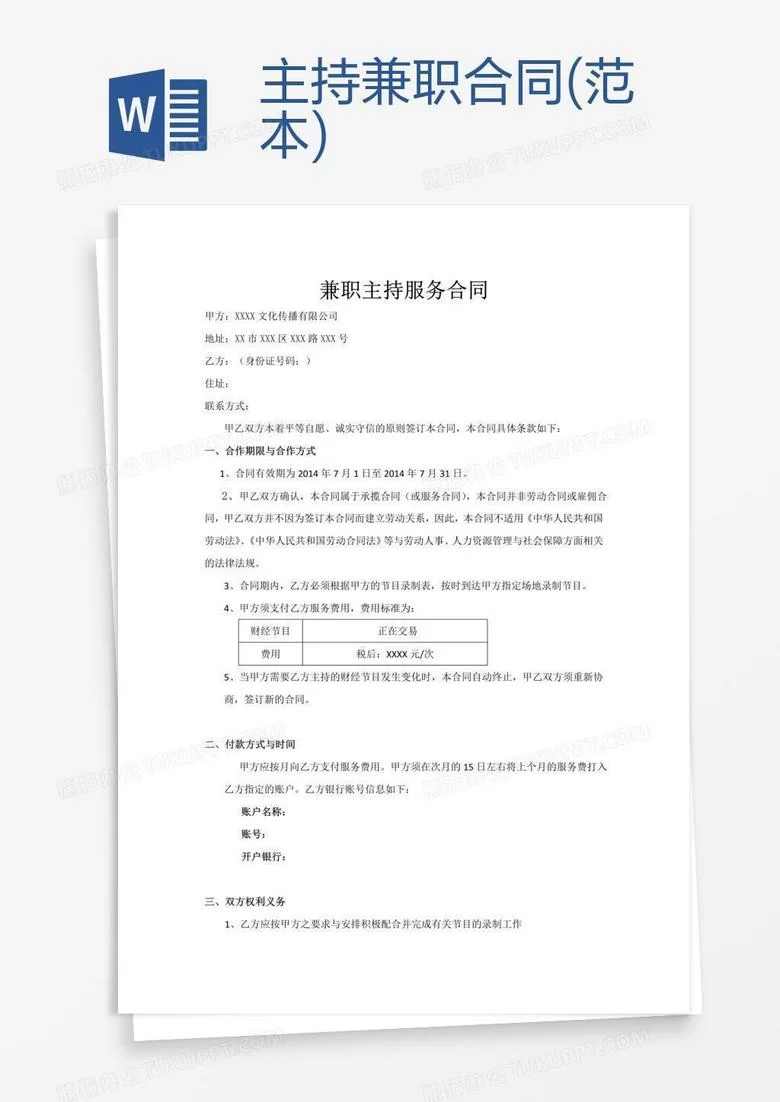

不买社保,签的究竟是什么合同?

“不买社保”是兼职场景中最常见的特征之一,这也反向印证了其签订的往往是劳务合同。当一家公司告诉你“我们是兼职合作,不买社保”时,你所要签署的,正是一份《劳务合同》或者《兼职协议》。为什么可以不买社保?根源在于其法律定性。在劳务关系中,你被视为一个独立的劳务提供者,类似于自由职业者或个体承包商。你通过提供技能、服务或完成特定任务来获取报酬,而不是作为公司的一员“出卖”自己的劳动力。因此,公司没有义务为你缴纳属于用人单位法定责任的社会保险。这份责任,理论上转移到了你自己身上,你需要以灵活就业人员的身份自行缴纳,或者通过其它方式保障自己的医疗、养老等需求。

这里必须警惕一个巨大的法律风险点:名为劳务,实为劳动。如果一份“兼职”长期、稳定,每天工作时长与全职员工无异,并且你需要接受公司的严格考勤、管理和工作安排,那么即便签订的是劳务合同,在司法实践中也极有可能被认定为“事实劳动关系”。一旦被认定,用人单位将面临补缴社保、支付经济补偿金、双倍工资等一系列惩罚性后果。因此,对于用工方而言,清晰界定工作性质,避免过度管理,是规避风险的关键;对于兼职者而言,也要明白,看似“自由”的劳务合同,意味着你将自行承担工伤、医疗、失业等多重风险。

兼职合同的核心条款:一份好的协议胜过事后百张嘴

既然法律限制较少,合同本身就成了保障双方权益的唯一“护身符”。一份严谨的兼职合同的核心条款应当像一部精密的机器,每个零件都各司其职,环环相扣。

首先是工作内容与成果要求。这是合同的灵魂。不能笼统地写“负责相关工作”,而应尽可能具体、可量化。例如,“每周完成两篇关于人工智能领域的原创深度分析文章,每篇不少于2000字,符合甲方提供的风格指南”,或者“在规定时间内完成指定小程序的前端界面开发与调试,并通过甲方验收”。清晰的约定,是未来判断是否履约的根本依据。

其次是报酬标准、支付方式与周期。这是兼职者最关心的部分。是按小时计费、按项目计费,还是按月固定薪酬?税前还是税后?支付时间是完成项目后一次性付清,还是按月/按周结算?通过何种渠道支付?这些细节必须在合同中明确无误,以避免“讨薪难”的窘境。

再次是知识产权归属。在创意、设计、写作、编程等领域的兼职中,这一点尤为重要。合同必须明确,你在完成工作过程中所产生的所有成果(如文章、代码、设计图稿)的知识产权,包括著作权、专利权等,是否在完成后自动转让给用工方。通常,作为支付对价的一部分,用工方会要求拥有完整的知识产权,这需要兼职者有清晰的认知。

此外,保密义务、违约责任、争议解决方式等条款也必不可少。保密条款保护了商业秘密;违约责任条款明确了任何一方违约时需要承担的后果,增加了合同的约束力;争议解决方式则约定了未来万一发生纠纷,是选择仲裁还是向法院诉讼,以及由哪个地方的机构管辖。

法律风险的双面性:给双方的警醒

签订兼职合同,其法律风险是双向存在的。对于兼职者而言,最大的风险莫过于权益保障的缺失。除了没有社保,最大的痛点是工伤风险。在劳务关系中,如果你在工作期间发生意外伤害,无法依据《工伤保险条例》获得赔偿。你只能依据《民法典》的侵权责任编,向有过错的用工方主张损害赔偿,但这需要你自行举证对方的过错,诉讼过程漫长且结果难料。此外,报酬拖欠、无理由解雇、成果被窃取等情况也时有发生。

对于用工方而言,风险同样不容小觑。最核心的风险就是前文提到的被认定为“事实劳动关系”。一旦成立,不仅意味着要补缴高额的社保费用,还可能面临劳动监察部门的罚款,并且在解除合同时需要支付经济补偿金。此外,兼职人员的稳定性差,核心商业机密或技术秘密泄露的风险也相对更高。如果合同约定不清,项目交付质量不达标,或者中途撂挑子,用工方的维权成本也可能很高。

因此,一份清晰、公平、合法的兼职合同,不仅仅是形式,更是双方信任与合作的法律基石。它要求双方在合作之初就坦诚沟通,明确各自的期望与底线,并以白纸黑字的方式固定下来。这既是对彼此的尊重,也是对自身最有效的保护。兼职的魅力在于其边界清晰的灵活合作,而这份边界,恰恰需要一份精心设计的合同来描摹和守护。