兼职教授算正高级别职称吗?和客座教授有啥区别?

在高校的人才体系中,“教授”二字分量十足,但前缀的不同,如“兼职”、“客座”,却使其内涵与价值大相径庭。许多人,尤其是身处学术行业或计划进入其中的人,常常会困惑:一名被某大学聘为“兼职教授”的学者,其身份是否等同于国家职称体系中的“正高级别职称”?这个头衔与同样常见的“客座教授”又存在何种根本性差异?这些问题不仅关乎名分,更直接影响到个人的职业规划、学术声誉乃至实际利益。要厘清这些概念,必须深入中国高校特有的用人制度与职称评定体系的肌理之中。

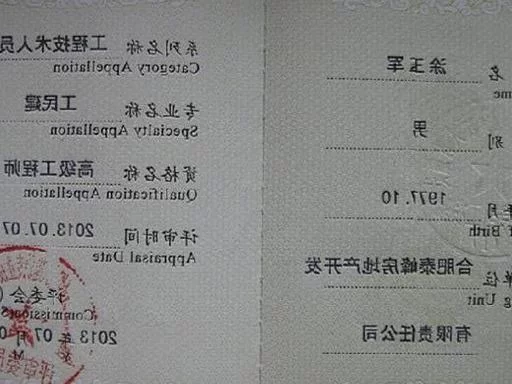

首先,我们必须明确一个核心原则:“兼职教授”本身不是一个独立的职称等级,而是一种工作岗位或聘任身份。中国的职称体系,如助教、讲师、副教授、教授,是有着严格评定标准和程序的身份标识,与人事档案、工资待遇、社保福利等紧密绑定,通常在个人的主要工作单位(即“全职单位”)进行评定和聘任。而“兼职教授”是高校根据自身发展需要,从校外聘请的、不占用学校事业编制的专家学者。他们可能在原单位已经拥有了正高级别职称(如教授、研究员),也可能仅仅是拥有深厚实践经验和专业成就的业界精英。因此,问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是分情况讨论。如果一位学者在全职单位已经是正高职称,那么他被另一所大学聘为“兼职教授”,是对他既有学术地位的一种认可和延用。在这种情况下,他当然“算”正高,但这个“正高”身份源于其本职工作,而非来自这次的兼职聘任。反之,如果一位尚未获得正高职称的学者被聘请为兼职教授,这个头衔本身并不能直接赋予他正高级别的职称身份。他仍然需要通过其全职单位的职称评审通道,去争取获得教授职称。这就引出了高校非全职教授职称评定路径的探讨。通常情况下,高校极少会为兼职人员单独组织职称评审。兼职聘任更多的是一种“柔性引才”策略,看重的是受聘者已经具备的能力和声望,而非从头培养其职称。因此,对于期望通过兼职身份实现职称跃升的人来说,这条路基本是行不通的。兼职教授的价值更多体现在项目合作、课程教学、指导研究生以及提升学校的业界影响力等方面,其薪酬也多以课时费、项目津贴或年度津贴的形式发放,与全职教授的结构化工资体系完全不同。

与“兼职教授”相比,“客座教授”的含义则更偏向于荣誉性和交流性。“客座”二字,精准地描绘了其“做客”的性质。客座教授通常是为了促进学术交流、加强国际或校际合作而设立的一种临时性、荣誉性职务。受聘者往往是国内外某一领域的知名学者,他们在聘期内可能会来校进行短期讲学、开设系列讲座、与本校教师合作研究或指导青年教师。其核心任务不是承担常规的教学工作量,而是“引智”——带来新的思想、方法和研究视角。在待遇上,客座教授通常没有固定的月薪,学校会提供一定数额的津贴、报销差旅住宿费用,这更多的是一种礼遇和尊重的体现。从时间维度上看,客座教授的聘期较短,可能一两年,甚至只有几个月,而兼职教授的聘期则相对更长,关系也更稳定,通常会以数年为周期进行续聘。最关键的区别在于,客座教授的身份与职称评定完全脱钩。它是一种流动的荣誉头衔,旨在表彰学术成就和促进合作,与个人的人事关系、档案、社保等毫无关联。无论受聘者在原单位是讲师还是教授,都不会影响其被授予“客座教授”头衔,同样,这个头衔也不会反向改变其原有的职称级别。

为了更清晰地理解这些非全职教授角色,我们可以引入另一个常见的概念——“特聘教授”。特聘教授往往是高校为了引进顶尖人才或重点发展某个学科而设立的特殊岗位,其待遇和职责通常介于全职教授和客座教授之间,但又独具特色。特聘教授与客座教授待遇区别就十分明显。特聘教授往往享有非常优厚的薪酬、科研启动经费、安家费以及团队支持,其目标是让受聘者能实质性投入本校的学科建设和科研工作中,产出标志性成果。他们虽然可能不占用事业编制,但其在聘期内的权责利关系非常明确,考核也极为严格。相比之下,客座教授的待遇则更侧重于象征性的补贴和便利条件提供,工作内容也更为灵活。兼职教授的待遇则与工作量直接挂钩,体现为一种“多劳多得”的市场化合作模式。这三者共同构成了高校人才队伍的多元化生态:全职教授是主体,负责教学科研的稳定运行;兼职教授是补充,提供实践性和灵活性;客座教授是桥梁,连接外部学术网络;特聘教授是尖刀,用于攻坚克难,实现跨越式发展。

从价值和应用层面看,正确理解这些头衔对于学者和高校双方都至关重要。对于学者而言,接受一个“兼职教授”的邀约,意味着需要投入固定的时间和精力,这是一份需要认真履行的“工作”,可以获得额外的收入和行业资源。而接受“客座教授”的荣誉,则更多是拓展学术人脉、提升个人声誉的机会,责任相对轻松,是一种锦上添花的学术社交。对于高校而言,设立这些岗位是其在激烈的人才竞争中采取的差异化策略。通过聘任兼职教授,可以快速开设前沿课程,让学生接触行业一线动态;通过授予客座教授,可以低成本地维系与顶尖学者的关系,提升学校的国际视野和学术品位;而通过设立特聘教授岗位,则能以“一事一议”的灵活性,吸引到那些对编制、户籍等传统条件不敏感,但对科研平台和支持条件要求极高的领军人物。

然而,这种多元化的聘任体系也带来了新的挑战。头衔的泛化有时会引发外界的混淆,导致对学者真实学术水平的误判。一些商业机构或个人在宣传时,也乐于利用“客座教授”、“兼职教授”等头衔进行包装,模糊其与全职教授的界限。对于高校自身而言,如何科学评价非全职教授的贡献,如何将其有效地融入学校的教学科研整体布局,避免其成为“花瓶”或“空中楼阁”,是管理上必须面对的课题。建立清晰的准入标准、明确的职责协议和合理的考核机制,是确保这些非传统用人模式发挥实效的关键。

因此,当面对一个“教授”头衔的邀约时,与其追问其是否等同于“正高”,不如深入探究其背后的权责利界定。这不仅是学术身份的确认,更是个人在知识经济时代,如何精准定位自身价值、实现学术抱负的战略考量。每一个头衔背后,都对应着一套不同的游戏规则和期望,理解并善用这些规则,才能在复杂的学术生态中游刃有余。