兼职要签合同、交社保吗?离职、被辞退权益要注意?

当一份兼职机会摆在面前,薪资诱人、时间灵活,一个核心问题随即浮现:这份工作需要签合同吗?公司会给我交社保吗?如果不想干了或者被辞退,我的权益又该如何保障?这些看似琐碎的细节,恰恰是决定一份兼职体验优劣、甚至能否安稳落地的基石。事实上,法律对兼职,或者说更准确的“非全日制用工”,有着一套区别于传统全职工作的特殊规则。理解并善用这些规则,是每一位兼职从业者的必修课。

首先,我们必须厘清一个法律概念:兼职在法律语境下通常被界定为“非全日制用工”。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这个定义是理解所有后续权益问题的总纲。那么,回到第一个问题:兼职需要签订劳动合同吗? 法律规定,非全日制用工可以订立口头协议,这与全日制用工必须签订书面劳动合同形成了鲜明对比。然而,“可以”不代表“不应该”。口头协议虽然便捷,但其最大的弊端在于权责不明,一旦发生薪资拖欠、工作内容变更、工伤认定等纠纷,劳动者将面临举证困难的窘境。因此,从专业角度和风险规避的角度出发,我们强烈建议即便只是兼职,也应主动要求与用人单位签订一份简明的书面协议。这份协议无需像全日制合同那般冗长复杂,但至少应包含工作内容、小时薪酬标准、薪酬结算周期与支付方式、工作地点等关键条款。它不仅仅是一张纸,更是你维护自身权益最有力的“护身符”,它能将双方的约定白纸黑字地固定下来,避免日后产生不必要的猜忌与争议。

厘清了合同的必要性,下一个让无数兼职者头疼的问题便是社会保障,即社保。根据非全日制用工社保缴纳规定,用人单位的义务并非“五险一金”全包。法律明确要求,用人单位应当为非全日制劳动者缴纳工伤保险。这是强制性规定,旨在保障劳动者在工作期间发生意外伤害时的基本权益。除此之外,对于基本养老保险、基本医疗保险等,法律并未强制规定用人单位必须为非全日制劳动者缴纳。实践中,多数用人单位也不会主动承担这部分费用。这无疑是兼职模式的一大短板。那么,兼职者该如何应对?法律提供了另一条路径:劳动者可以以“灵活就业人员”的身份,自行前往户籍所在地或常住地的社保经办机构,缴纳基本养老保险和基本医疗保险。这意味着你需要自己承担全部费用,但换来的是一份至关重要的长远保障,尤其是在养老和医疗方面。这笔投入是对自己未来的负责,不应因眼前的便利而忽视。因此,在决定接受一份兼职前,务必将社保因素纳入考量,评估薪酬水平是否足以覆盖自行缴纳社保的成本,并主动询问用人单位是否会缴纳工伤保险。

接下来,我们探讨兼职关系的解除,这涉及到主动离职和被动辞退两种截然不同的情形。首先是兼职离职注意事项。由于非全日制用工的灵活性极高,法律赋予了双方极大的自由度。劳动者可以随时通知用人单位终止用工,且无需提前30天书面通知,这是与全日制用工劳动者解除合同需要提前通知的根本区别。这里的“随时通知”,在实践中甚至可以理解为“即时通知”,比如在完成当天工作后告知第二天不再来,法律上通常也予以认可。当然,如果你能与用人单位友好协商,提前几日告知,无疑是一种更职业、更负责任的做法,有助于维护个人职业声誉。但请记住,法律赋予你的随时解除权,是你面对不合理工作安排时可以随时“抽身”的法律后盾。

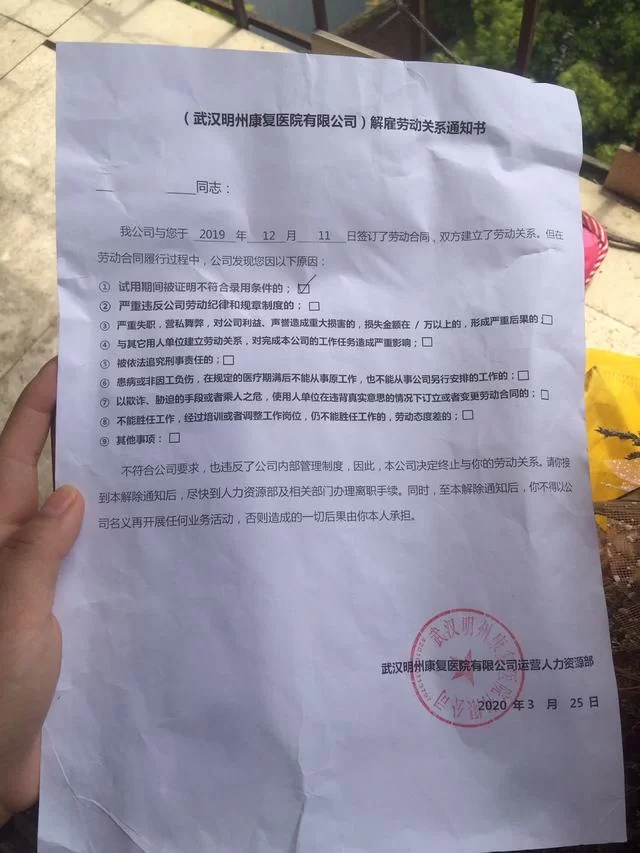

然而,当情况反转,即兼职被辞退的经济补偿问题时,情况则对劳动者不那么有利。同样是基于非全日制用工的灵活性特征,法律对用人单位的解除权也给予了极大的宽容。用人单位终止非全日制用工,同样可以随时进行,并且绝大多数情况下无需向劳动者支付经济补偿金(即俗称的“N”或“N+1”)。经济补偿金是《劳动合同法》为保障全日制劳动者在特定条件下被解雇时设置的一项重要救济制度,但其适用范围明确排除了非全日制用工。这意味着,如果因为业务调整、岗位取消或者仅仅是用人单位认为你“不合适”而被辞退,你很可能无法获得任何法定的经济补偿。这听起来或许令人沮丧,但这就是现行法律框架下的现实。这是兼职者选择灵活性所必须付出的“代价”之一。当然,凡事皆有例外。如果用人单位的解雇行为涉及违法,例如因性别、民族、宗教信仰歧视,或因你怀孕、休产假等原因而将你辞退,那么这种解雇行为就是非法的。即便你是非全日制用工,也有权寻求法律救济,要求用人单位支付赔偿金(赔偿金的标准是经济补偿金的两倍),但前提是你需要掌握充分的证据来证明解雇的违法性。

面对这样一套独特的规则体系,兼职者该如何自处?仅仅了解法律条文是远远不够的,更重要的是在实践中建立起一套主动的风险防范意识和权益保护策略。首先,证据意识是核心。无论是否签订了书面合同,你都应该有意识地保留一切能证明你与用人单位存在用工关系的材料。这包括但不限于:工作安排的聊天记录(微信、钉钉等)、打卡记录、工作成果交付的邮件、银行代发工资的流水、同事的证言等。这些零散的碎片,在发生纠纷时,将能串联成一条完整的证据链。其次,要学会“谈判”。在入职前,除了谈薪酬,不妨主动提及合同和社保问题。你可以表达:“为了合作更顺畅,我们是否可以签一个简单的协议?另外,工伤保险是法律规定的,希望公司能依法缴纳。”这种主动沟通,既能展现你的专业性,也能提前筛选掉那些不规范、缺乏合作诚意的“黑心”雇主。最后,要树立正确的兼职观。兼职是灵活就业的一种形式,它提供了收入来源和技能锻炼的机会,但其保障体系天然弱于全日制工作。因此,在享受其灵活性的同时,必须对潜在的风险有清醒的认识和准备。它不应是你唯一的经济支柱和保障来源,除非你已经通过其他方式(如自行缴纳社保、购买商业保险等)构建了完备的个人保障体系。

法律的框架为兼职工作划定了一条清晰的底线,但真正的安全感,源于每个从业者对规则的深刻理解与主动运用。将这份认知转化为行动,你的兼职之路不仅能走得灵活,更能走得稳妥,每一份付出都将更有保障,更有价值。这并非是对抗与博弈,而是在规则的边界内,实现自我价值最大化的一场智慧修行。