印刷分色用什么软件做,兼职需要满足啥条件和技能?

在数字设计与实体印刷之间,存在一道至关重要的桥梁,那便是印刷分色。这项技术并非简单的颜色分离,它是一门融合了色彩科学、软件操作与印刷工艺的精密艺术。许多人渴望通过兼职进入这个领域,但往往对所需工具与技能感到迷茫。要胜任这份工作,你不仅要回答“印刷分色用什么软件做”这个问题,更要理解其背后的逻辑与价值。这不仅仅是掌握几个软件命令,而是成为数字世界的色彩翻译官,确保屏幕上的光影能够精准无误地还原于纸张之上。

核心工具箱:深入解析印刷分色软件生态

当问及印刷分色用什么软件做时,大多数从业者的第一反应会是Adobe全家桶,这并非偶然。Adobe Photoshop、Illustrator和InDesign构成了现代印前工作的“三驾马车”,它们各自分工明确,又协同工作,覆盖了从图像处理到图形设计,再到最终排版输出的完整链条。

Adobe Photoshop在图像分色领域扮演着无可替代的角色。它处理的是基于像素的连续色调图像,如照片、插画等。其核心在于对色彩模式的精准转换。一个合格的印前人员,绝不会简单地将RGB图像直接转为CMYK。他们深知“编辑 > 转换为配置文件”命令的威力,能够根据印刷厂提供的ICC特性文件,选择最合适的渲染意图——是追求整体色调和谐的“可感知”,还是保留色彩关系的“相对色度”?此外,Photoshop的“色域警告”功能是分色师的“火眼金睛”,能预先标示出那些在CMYK色域中无法再现的鲜艳颜色,为后续的手动调整提供依据。黑版生成与*UCR/GCR(底色去除/灰成分替代)*的设置,更是决定了图像的层次感、深度与油墨总量,直接影响最终印刷品的质感与成本。

Adobe Illustrator则是矢量图形分色的主场。对于Logo、包装盒刀版图、文字等需要无限缩放而不失真的元素,Illustrator是唯一的选择。它在分色处理上的优势在于对专色的精准控制。设计师可以在“色板”面板中定义如潘通(PANTONE)这样的专色,并轻松管理其在四色印刷中的替代方案。Illustrator的“属性”面板中,“叠印”与“挖空”的设置是处理颜色叠加关系的精髓,它能避免在印刷过程中出现不应有的白色缝隙,确保颜色边缘的完美契合。理解这一点,是处理复杂包装设计与多色印刷的关键。

Adobe InDesign作为专业的排版软件,是印前流程的“总指挥部”。它负责将Photoshop处理好的图像和Illustrator制作的图形整合到最终的页面布局中。InDesign的分色能力体现在对整体文档的色彩管理与输出控制上。通过“预检”功能,它可以检查文档中是否存在RGB图像、缺失字体或低分辨率图片等潜在问题。在导出PDF时,选择“PDF/X-1a”或“PDF/X-4”标准,能确保生成的文件完全符合印刷厂的要求,自动完成色彩转换、字体嵌入、叠印处理等一系列复杂操作。可以说,InDesign是确保设计稿从“作品”变为“产品”的最后一道防线。

除了Adobe三件套,专业的印前流程还会接触到*RIP(光栅图像处理器)*软件,如Harlequin、Wasabi等。这类软件是连接数字文件与印刷机的桥梁,它将PDF等矢量文件解释为印刷机(尤其是CTP制版机)能够理解的点阵信息,并进行精确的加网、陷印等处理。虽然兼职者可能不直接操作RIP,但了解其工作原理,有助于理解为什么导出PDF时需要遵循某些特定规范。

兼职门槛:印刷分色技能的深度与广度

掌握了软件只是敲门砖,要真正胜任印刷分色兼职,必须具备一套立体的、多维度的技能体系。这不仅仅是技术层面的熟练,更是经验和理论的沉淀。

首先,扎实的色彩管理理论是灵魂。你必须理解什么是色彩空间(RGB、CMYK、Lab),什么是ICC特性文件,以及它们之间如何转换。你需要知道,为什么屏幕上鲜亮的红色印刷出来会变得暗沉,这背后是色域差异的必然结果。一个优秀的分色师,能够预见这种差异,并在分色过程中进行补偿性调整。这种能力,无法通过点击几个按钮获得,它源于对色彩科学的深刻理解和对不同印刷条件(如铜版纸、胶版纸、新闻纸)的实践经验。

其次,熟悉专业印前分色处理流程是骨架。一个标准流程通常包括:文件接收与检查、预飞、图像处理与色彩校正、专色设置、陷印处理、拼大版、打样确认、最终输出。兼职者可能只参与其中一两个环节,但必须对整个流程有全局观。例如,当客户给你一个用于包装盒的AI文件时,你不能只看颜色对不对,还要检查刀版线是否正确、出血是否设置、文字是否转曲、图层是否清晰。任何一个环节的疏忽,都可能导致整个批次印刷品报废,造成巨大损失。

再者,细致入微的观察力与沟通能力是血肉。印前工作是“细节决定成败”的典型代表。一个微小的0.1毫米的出血缺失,一个未转曲的字体,都可能导致严重的印刷事故。你需要像侦探一样,在复杂的文件中寻找潜在的“地雷”。同时,沟通能力至关重要。你需要能听懂客户模糊的描述(“我想要那个蓝色再亮一点”),并将其转化为精确的色彩数值(C:80 M:20 Y:0 K:0)。当文件出现问题时,你需要用专业且易懂的语言向客户解释原因,并提供解决方案。这种沟通,是建立信任、赢得长期合作的基础。

实战演练:精通Adobe Photoshop印刷分色设置

理论最终要落地于实践。以最常用的Photoshop为例,一个专业的分色操作远比想象中复杂。假设你拿到一张高精度的RGB人像照片,准备用于杂志封面印刷。

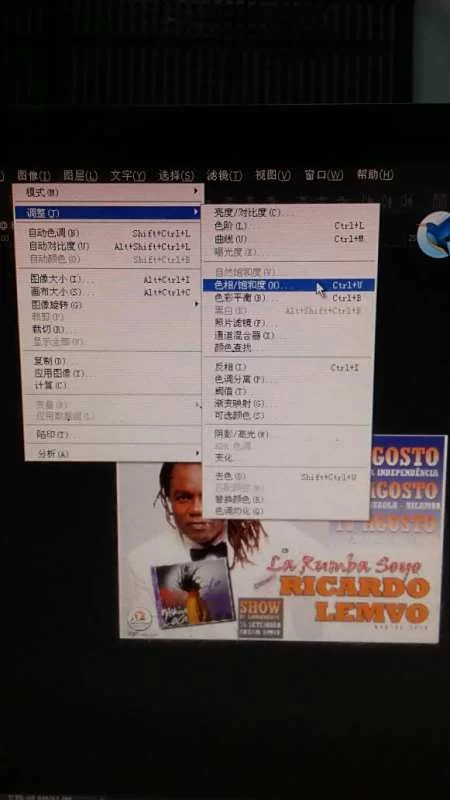

第一步,不是直接转换,而是分析。打开“视图 > 色域警告”,查看哪些区域(如鲜艳的红色衣服、背景的亮蓝色)超出了CMYK色域。这些区域是你后续手动调整的重点。

第二步,进行智能转换。执行“编辑 > 转换为配置文件”。在“源空间”中确认是当前RGB配置文件(如sRGB)。在“目标空间”中,选择印刷厂提供的CMYK ICC文件(如Japan Color 2001 Coated)。最关键的是“转换选项”中的“引擎”和“意图”。对于人像照片,通常选择“Adobe (ACE)”引擎和“可感知”或“相对色度”意图。“可感知”会整体压缩色域,保持颜色之间的视觉关系,适合色彩丰富的照片;“相对色度”则会保持色域内的颜色不变,而将超出色域的颜色压缩到色域边缘,能更好地保留颜色的准确性。你需要根据图像特点预览效果,做出最佳选择。

第三步,精细化调整。转换后,切换到“通道”面板,单独检查C、M、Y、K每个通道。观察暗部细节是否丢失,高光是否发灰。利用“色阶”或“曲线”工具,针对单个通道进行微调,恢复层次。例如,可以在K通道适当增加暗部的对比度,让人物更有立体感。同时,打开“信息”面板,将鼠标放在关键色区(如肤色、天空),检查CMYK总值是否在合理范围内(如肤色通常C约15-20%,M约40-50%,Y约50-60%,K约0-10%),油墨总量是否超过250%(具体数值取决于印刷工艺和纸张)。

第四步,锐化与输出。最后一步是锐化。由于CMYK是四色叠合,轻微的模糊是常态。因此,需要进行适量的USM锐化,但切记“过犹不及”。锐化应以在正常观看距离下感觉清晰,而不是在屏幕上放大看像素边缘分明为准。最后,另存为TIFF格式(LZW压缩,保留图层)或直接置入InDesign,完成整个分色流程。这个看似繁琐的过程,正体现了专业与业余的分野。

自学路径:从零到一的攀登之路

对于没有相关背景但渴望入行的人来说,如何自学印刷分色技术?这条路并非坦途,但遵循一个清晰的路径,完全可以实现。

首先,系统学习理论知识。不要一头扎进软件。先找一些关于色彩学、印刷工艺的基础书籍或在线课程来看。理解什么是加色模式与减色模式,什么是网点、线数、角度,了解胶印与数码印刷的区别。这些知识会让你在后续的学习中知其然,更知其所以然。

其次,专注软件核心功能。以Photoshop为起点,把“图像 > 模式”和“编辑 > 转换为配置文件”相关的每一个选项都研究透彻。找一些高质量的RGB图片,反复练习转换,对比不同ICC文件和渲染意图带来的视觉差异。可以下载一些印刷厂的样张,与自己的屏幕效果进行对比,训练“眼力”。

再次,构建实践项目。理论学习结合实践才能内化。给自己设定任务,比如“重新设计一本宣传册”。你需要自己找图、自己分色、自己用Illustrator绘制Logo并设置专色,最后在InDesign里完成排版并导出符合印刷标准的PDF。这个过程会强迫你遇到并解决各种实际问题,远比单纯看教程有效。

最后,寻求反馈与交流。加入一些设计师或印前处理的在线社群,将自己练习的作品(尤其是分色前后的对比图)发上去,虚心请教前辈。他们的几句点拨,可能让你茅塞顿开。同时,可以尝试在一些自由职业者平台上接一些小单子,哪怕报酬不高,也是积累实战经验、建立作品集的宝贵机会。

掌握印刷分色,意味着你掌握了一项连接虚拟与现实的关键技术。它要求你既要有艺术家的敏感,去感受色彩的情绪;又要有工程师的严谨,去控制数据的精度。这项兼职工作带来的不仅是经济收入,更是一种将数字创意转化为实体作品的独特成就感。当你亲手处理的文件,最终变成散发着墨香的精美画册或包装盒时,那种满足感,正是对这份匠心最好的回馈。