卸车鹤管工作原理动图,卸车费该算运费还是劳务费?

从“运费”的视角审视,其核心在于实现货物空间位移的价值。卸车,作为货物从运输工具抵达最终存储或使用节点的“最后一公里”,在逻辑上可被视为运输过程的自然延伸与必要终点。持此观点者认为,只要承运方(或其关联方)完成了包括卸车在内的门到门服务,那么卸车作业的人力、设备与风险成本,理应打包计入整体运输报价,统一作为运费结算。在这种模式下,卸车鹤管的操作者可能就是随车而来的司机或押运员,其操作行为被视作履行运输合同的一部分。此时,卸车费缺乏独立的定价基础,其本质是运输服务价值链末端的成本内化。这种处理方式在整车运输、尤其是收货方没有专业卸货能力的场景下较为常见,简化了结算流程,但也可能掩盖了卸货环节的真实成本。

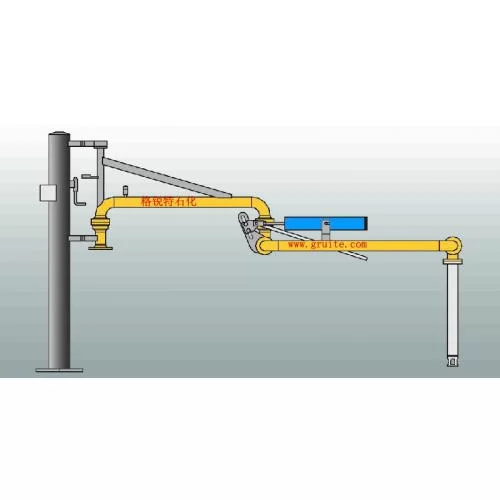

然而,当我们聚焦“劳务费”的属性时,视角便切换到了操作行为本身的专业性与独立性。劳务费的核心是为一项特定的、可独立计量的服务支付报酬。卸车鹤管操作,远非简单的“搬下来”那么粗暴。它要求操作人员具备专业的设备知识、严格的安全操作规程,尤其是在处理易燃、易爆、有毒或腐蚀性的危险品时,操作者必须持有特种作业资质,熟悉应急处理预案。此时,卸货服务往往由专业的仓储公司、码头或第三方服务商提供,他们与承运方是独立的商业实体。服务的内容明确指向“使用专业设备(鹤管)由专业人员完成物料安全转移”,这完全符合一项独立技术服务的定义。其价值构成不仅包含了基础的人工,更涵盖了专业设备折旧、安全管理成本、技术资质溢价以及潜在的环境风险担保。因此,将其界定为劳务费,更能体现其作为一项高附加值、高风险的专业服务的市场价值。

在实务操作中,厘清这笔费用的性质,最直接、最有效的依据永远是白纸黑字的《物流服务合同》或《卸车服务协议》。合同是界定双方权利义务与商业模式的根本大法。一份严谨的合同,会清晰载明服务范围:运输服务是否包含卸车,卸车作业由哪一方负责执行,费用如何计算与开票。例如,在CFR(成本加运费)或CIF(成本、保险费加运费)等国际贸易术语下,卖方的责任在货物越过船舷时即告终止,卸船费通常由买方承担,这自然就属于买方采购的“劳务费”。反之,在D组术语(如DDP,完税后交货)下,卖方需负责将货物运至指定目的地并完成卸车,此时的卸车费则被整体包裹在“运费”之中。因此,解读合同条款,特别是关于服务交付节点和责任划分的描述,是界定费用性质的根本方法。 动图中所展示的若是由发货人委托的第三方卸车队,那么收货方支付的款项,无疑应计入“劳务费”。

更进一步看,费用性质的界定直接决定了企业的会计处理与税务合规,这便是“危险品卸车费会计科目与税务处理”这一长尾关键词的现实意义。若界定为“运费”,企业在会计上通常计入“销售费用-运输费”或“原材料/库存商品”的采购成本,适用增值税税率为9%的运输服务发票。而若界定为“劳务费”,则可能计入“管理费用-服务费”或“销售费用-服务费”,取得的是税率为6%的现代服务(如仓储服务、装卸搬运服务)发票。对于涉及危险品的企业,这种区分更为敏感。危险品卸车服务的专业性,使其更符合“现代服务-仓储服务”中的“装卸搬运”子目,适用6%的税率。错误的分类不仅会导致会计核算失真,影响成本分析与经营决策,更可能因进项税抵扣不合规而引发税务风险,给企业带来不必要的经济损失。

最终,这个问题的答案并非非黑即白,而是取决于商业模式、合同约定与操作现实的三方博弈。卸车鹤管的价值,恰恰在于它是一个物理分界点,也是一个商业分界点。它提醒我们,现代物流已经从单一的“位移”服务,演化为集运输、仓储、加工、信息服务于一体的复杂供应链体系。简单地用“运费”或“劳务费”来概括,都可能以偏概全。更具前瞻性的做法,是推动供应链上下游建立更为透明、精细的计价模式,将服务逐项拆分、明码标价。让运输的归运输,让装卸的归装卸,让每一分成本都清晰可溯,每一项价值都得到合理回报。当争议不再,当规则明晰,企业才能将更多精力从内部扯皮与核算纠葛中解放出来,真正聚焦于提升供应链的整体效率与韧性。