兼职医师合同有效吗?兼职合同这样签才对?

一份看似简单的兼职医师合同,其法律效力究竟几何?这不仅是医生和聘用机构心头的一块石头,更是关系到医疗安全与行业秩序的严肃命题。在实践中,许多因合同签订不规范而引发的纠纷,其根源往往在于对法律框架的模糊认知。要回答“兼职医师合同有效吗”这个问题,不能简单地用“是”或“否”来概括,而必须深入其背后的法律逻辑与政策环境,特别是与“医师多点执业”这一核心制度的关联。

首先,我们必须明确一个根本性的前提:根据《中华人民共和国医师法》的规定,医师必须在注册的执业地点开展诊疗活动。这意味着,如果一位医师的执业地点仅注册在A医院,那么他未经法定程序在B机构提供医疗服务并签订的所谓“兼职合同”,从一开始就可能因违反了法律的强制性规定而被认定为无效。无效的合同意味着不受法律保护,双方的权益都处于极不确定的状态。对于医师而言,这可能面临行政处罚,甚至吊销执业证书的风险;对于聘用机构而言,则可能面临非法用工和提供非法医疗服务的双重法律风险。因此,判断兼职医师合同效力的第一道关卡,就是审查其是否建立在合法合规的执业基础之上。而解决这一基础问题的钥匙,正是国家推行的医师多点执业政策。

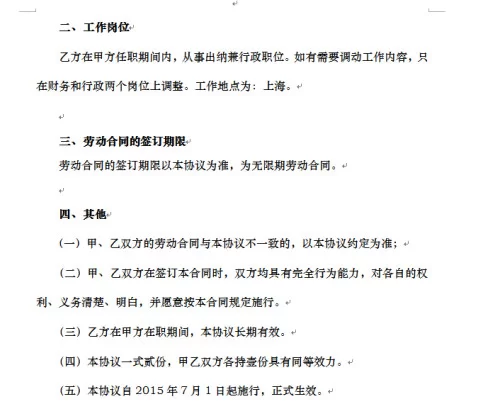

那么,医生多点执业合同应该怎么签才能确保合法有效呢?这绝非仅仅是双方草拟一份协议那么简单。正确的路径是,医师本人需首先向其主要执业机构(通常是第一执业地点)提出申请,获得同意后,通过所在地卫生行政部门指定的备案平台,进行新增执业地点的备案。只有当备案成功,医师的执业证书上明确记载了多个执业地点之后,其在新地点的执业行为才获得了合法的身份。在此之后,医师与新聘用机构签订的合同,才具备了坚实的法律基础。这份合同的性质,在法律上更倾向于一份《劳务合同》或《服务协议》,而非《劳动合同》。它明确了双方基于平等自愿原则建立的服务与被服务关系。签约时,机构有义务核验医师的执业证书、多点执业备案证明等关键文件,确保合作对象的身份合法性。这一流程看似繁琐,实则是保障双方长远利益的基石,跳过任何一步都可能埋下隐患。

一份权责明晰的兼职医生协议,应包含哪些必备条款才能最大限度规避风险?这需要我们从实践出发,构建一个严谨的条款体系。第一,主体信息与执业资质。合同中必须详细列明医师的姓名、执业证书编码、多点执业备案信息以及机构的详细信息,这是合同成立的基础。第二,服务内容与标准。必须清晰界定医师提供的服务范围,例如是仅限于线上问诊、特定科室的门诊,还是包含手术操作?服务的时间、频次、地点也需要具体化,避免产生“事实全职”的争议。同时,应明确服务质量需符合国家法律法规及行业规范。第三,报酬与支付。这是核心条款,应明确报酬的计算方式(是按次、按时还是按绩效)、支付周期、税负承担等。约定得越具体,日后发生经济纠纷的可能性就越小。第四,权利与义务。医师的权利包括获取报酬、获得尊重等;义务则包括遵守机构规章制度、保护患者隐私、保证医疗质量等。机构的权利和义务则相对应,如提供必要的执业条件、按时支付报酬、进行监督管理等。第五,也是至关重要的一点,医疗责任与保险。合同必须明确在兼职期间发生医疗纠纷或事故时的责任划分。通常,机构会承担主要的管理责任,而医师则根据其过错程度承担相应责任。强烈建议双方在合同中约定,由机构为医师购买相应的医疗责任保险,以此作为风险分散和损失弥补的重要机制。这一条款直接关系到双方的核心利益,绝不能含糊其辞。

即便在多点执业的框架下,医师兼职依然潜藏着诸多法律风险,如何有效规避是每位从业者必须思考的课题。对医师而言,首要风险来自于与主要执业机构的利益冲突。一些大型医院的合同中可能包含竞业限制或保守商业秘密的条款。因此,在决定兼职前,医师应仔细审阅自己与主执业机构签订的劳动合同,必要时进行沟通,甚至获取书面许可,避免因“脚踏两只船”而陷入违约困境。其次,是执业风险。多点执业意味着精力分散,医师必须确保在各个执业地点都能保持同等的医疗质量与专注度,任何一个环节的疏忽都可能导致医疗纠纷,损害个人声誉甚至危及执业资格。对于聘用机构而言,风险则主要在于合规管理。机构不能仅仅将兼职医师视为填补人力缺口的“临时工”,而应将其纳入统一的医疗质量管理体系。如果因为管理疏忽,导致兼职医师出现违规执业行为,机构作为聘用方难辞其咎。因此,建立完善的准入审查、岗前培训、过程监督和定期评估机制,是机构规避法律风险、保障医疗安全的必由之路。

最后,我们需要厘清一个概念上的误区:非全日制用工合同与医师兼职的关系。根据《劳动合同法》,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种关系属于劳动关系的范畴,用人单位需缴纳工伤保险。然而,医师的兼职行为,尤其是在多点执业模式下,几乎不可能被界定为非全日制用工。原因在于,医师已经与其主要执业机构建立了唯一的、全日制的人事劳动关系或劳动合同关系,其社保关系也已确立。法律不允许多重劳动关系。因此,医师在其他机构的兼职,本质上是一种提供专业技术的民事服务行为,双方建立的是平等的民事法律关系,适用《民法典》中的合同编,而非《劳动合同法》。理解这一点至关重要,它决定了协议的性质、双方权利义务的架构以及纠纷解决的途径。将医师兼职协议错误地理解为非全日制劳动合同,会在责任认定、社保缴纳、解约程序等方面产生一系列的法律混乱。

构建一份合法、严谨、周全的兼职医师合同,远不止是纸面上的文字游戏。它是对法律精神的尊重,是对医疗安全的承诺,更是对医生与机构双方专业价值的认可与保护。这份协议如同一座桥梁,连接着优质医疗资源的合理流动与社会大众的健康需求。只有当这座桥梁的每一个桥墩——从合规的执业注册、清晰的条款设计,到完善的风险管理——都坚如磐石时,我们才能真正释放医生兼职的积极潜力,让医术的烛光照亮更多角落,最终在信任与法治的轨道上,实现医生、机构与患者的多方共赢。