兼职出差差旅费能报吗,补助和收费怎么算?

在探讨兼职出差差旅费能否报销这一具体问题时,我们必须首先摒弃一种非黑即白的思维定式。答案并非简单的“能”或“不能”,而是深植于兼职合作的法律性质、双方的约定以及行业惯例之中。与正式员工受《劳动合同法》明文保护的差旅待遇不同,兼职人员的差旅费用处理更具弹性,也更考验双方的契约精神与沟通智慧。核心在于,这笔费用究竟是“为完成工作的必要成本”,还是“个人付出的劳务对价之外的超额收益”。明确这一点,是厘清一切费用纠纷的起点。

从法律层面剖析,兼职人员与用工单位之间建立的通常并非“劳动关系”,而是“劳务关系”或“合作关系”。这一根本性的区别决定了其费用处理逻辑。《劳动合同法》中关于用人单位应提供劳动条件、支付劳动报酬(包含出差补贴等福利待遇)的规定,主要适用于标准劳动关系。对于劳务关系,则更多地适用《民法典》中的合同编原则。这意味着,法律并不会强制要求用工单位必须为兼职人员报销差旅费,“约定优先”成为了处理此类问题的黄金法则。如果在劳务协议或合作合同中,白纸黑字写明了差旅费的报销范围、标准和流程,那么该约定便具有法律效力,双方必须遵守。反之,若口头承诺或协议中未提及,兼职人员再想主张报销权利,便会陷入举证困难的窘境。因此,探讨兼职出差费用法律规定,其核心不在于寻找法律条文中的“硬性规定”,而在于理解并运用“合同约定”这一法律赋予的自由与保障。

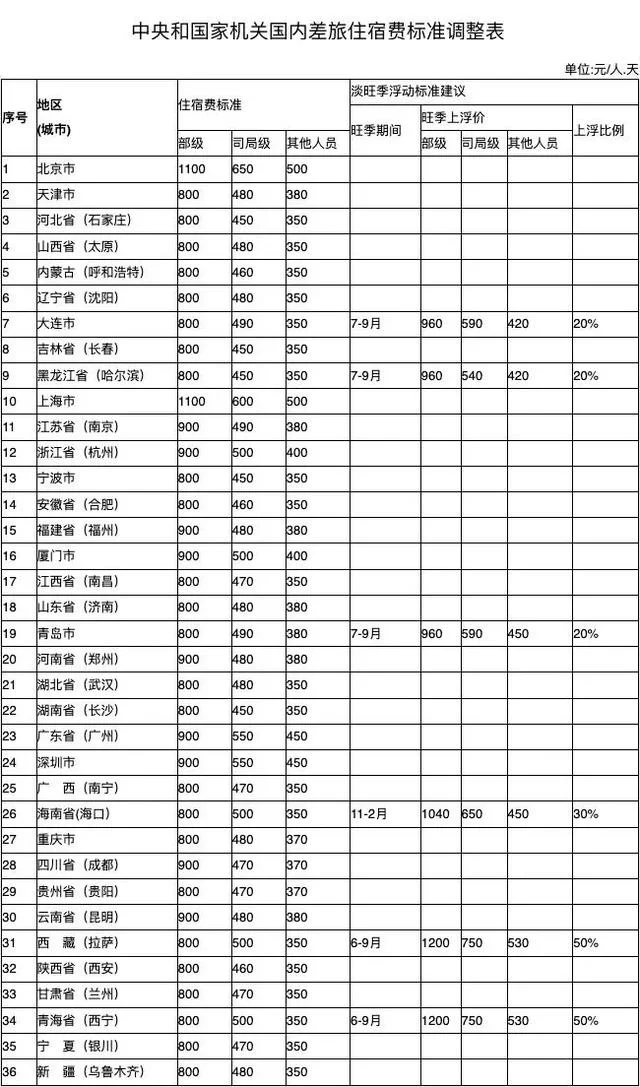

那么,当协议约定可以报销时,具体的兼职出差差旅费报销标准又该如何界定?这需要将“差旅费”这个笼统的概念进行拆解。通常,它包含交通费、住宿费、市内交通费和伙食补贴几大块。对于交通费,最合理的处理方式是约定一个等级上限,例如“高铁/动车二等座、飞机经济舱”,并要求兼职人员提供合规票据。住宿费则更需明确,由于各地消费水平差异巨大,最好能根据出差城市的级别(如一线城市、新一线城市、二三线城市)设定不同的每日住宿标准上限,例如“一线城市不超过500元/晚”。超出部分,除非有特殊事前审批,否则原则上由个人承担。市内交通费,如地铁、公交、打车费,可以采取实报实销或打包在每日补助中的方式。而伙食费,则更多以“补助”形式出现,因为它难以精确计量且涉及个人消费习惯。

这就引出了另一个关键问题:兼职人员出差补助怎么算?补助,本质上是对兼职人员在出差期间额外付出时间成本、生活不便以及部分难以量化开支的一种补偿,它与报销有着本质区别。报销是基于实际发生并取得票据的费用返还,而补助则是一种定额、包干式的支付,通常无需提供票据。补助的设定应当合理且有依据。一个常见的计算方式是参考国家机关或事业单位的差旅补助标准,并结合市场行情进行适当调整。例如,伙食补助可设定为150-200元/天,市内交通补助50-100元/天。在某些高强度或长期出差的情况下,还可以增设“通讯补助”或“异地工作补助”。重要的是,这些补助标准必须在合作开始前就明确告知兼职人员,并写入协议,以避免事后产生“感觉亏了”的心理落差。清晰的补助方案,不仅是对兼职人员付出的尊重,也是用工方进行成本预算和财务管理的有效工具。

在灵活用工日益普及的今天,灵活用工差旅费处理也呈现出一些新的趋势与挑战。越来越多的平台型企业和项目制合作开始探索更标准化的费用处理流程。例如,一些企业会为合作的兼职顾问或专家开通企业滴滴、企业航旅账户,实现费用的统一支付与结算,免去了个人垫付和报销的繁琐。这种方式效率高,且透明度高,但前提是双方建立了高度的信任和紧密的合作关系。对于绝大多数一次性或短期兼职项目,最安全、最普适的模式依然是“事前约定+事后凭票报销+定额补助”相结合。兼职人员在接到出差任务后,应主动与对接人沟通费用细节,必要时通过邮件等书面形式确认,将口头承诺转化为可追溯的证据。这并非不信任,而是一种专业的职业素养体现,能有效保护自身权益,也让合作方感受到你的严谨与规范。

最终,无论是用工方还是兼职人员,都应将差旅费用的处理视为合作关系管理的重要一环,而非简单的财务问题。一份权责清晰的书面协议,是你在这场合作中最坚实的“护身符”。它不仅定义了金钱的往来,更划定了双方的责任边界,奠定了信任的基础。对于兼职人员而言,理解“约定优先”的原则,学会主动沟通、书面确认,是保障自己劳动成果不被稀释的关键。对于用工方而言,一个公平透明、操作便捷的费用政策,是吸引和留住优秀兼职人才、树立良好雇主品牌的有效手段。处理得当,差旅费用便不再是矛盾的导火索,而是推动项目顺利进行的润滑剂;处理不当,再高的薪酬也可能因一次费用纠纷而使合作关系蒙上阴影。因此,在每一次兼职出差开始前,多花半小时沟通并敲定费用细节,远比事后花费数倍精力去追讨或解释要明智得多。这既是规则,也是人情,更是现代商业社会中,专业精神的直接体现。