兼职开卡是真是假,开发票和离职证明要开吗?

“兼职开卡”这个词,在招聘信息海洋中时隐时现,它像一块磁石,吸引着渴望利用碎片时间增加收入的人群,同时又因其模糊的边界和潜在的未知,让许多人望而却步。这究竟是一片充满机遇的蓝海,还是一个暗流涌动的陷阱?要回答这个问题,我们不能简单地用“真”或“假”来概括,而必须深入其肌理,从商业模式、合规要求到个人风险防范,进行一次彻底的审视。这其中,关于“开发票”和“离职证明”的疑问,恰恰是撕开其神秘面纱的关键切口。

兼职开卡的商业本质与生态图谱

首先,我们需要理解“兼职开卡”存在的根本逻辑。它本质上是一种成本效益极高的市场推广策略。无论是银行推广信用卡、健身房招募会员、美容院销售储值卡,还是电信运营商发展新用户,其核心目标都是扩大客户基数。相比于雇佣全职销售人员所承担的固定薪资、社保、办公场地等高昂成本,采用兼职模式,企业可以将成本转化为与业绩直接挂钩的佣金。这是一种轻资产、高杠杆的运营方式,对企业和兼职者而言,看似是双赢。

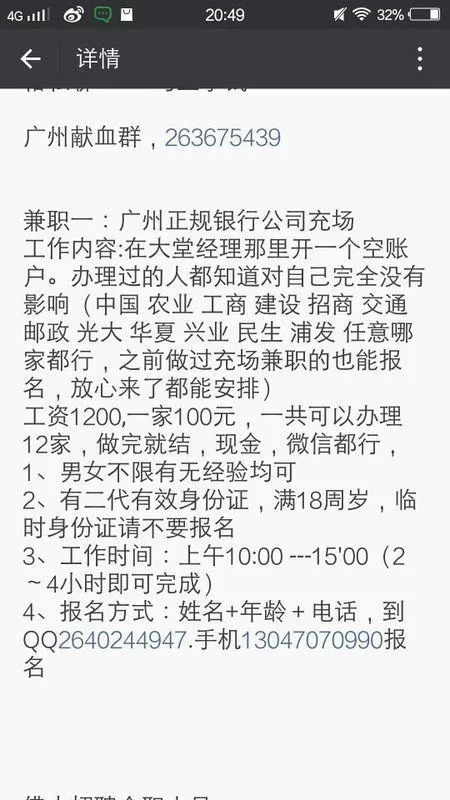

然而,正是这种“轻”模式,为乱象的滋生提供了土壤。兼职开卡的生态图谱中,存在着泾渭分明的两个阵营。一端是正规军,即银行、知名连锁机构等,它们有严格的招聘流程、合规的培训体系、明确的佣金制度,并与兼职人员签订劳务协议。另一端则是游勇散兵乃至诈骗团伙,他们往往打着“高薪”、“轻松”的旗号,利用信息不对称,精心设计各种圈套。因此,“兼职开卡是真是假”的答案,完全取决于你面对的是哪一方。识别其真伪,是踏入这个领域的第一道,也是最重要的一道关卡。

火眼金睛:兼职开卡骗局识别的核心法则

骗局的套路万变不离其宗,其最终目的无非是骗取你的钱财或窃取你的个人信息。掌握以下几点,能有效过滤掉绝大多数风险。

其一,警惕任何形式的“入门费”。任何要求你在入职前缴纳“培训费”、“服装费”、“工牌费”、“保证金”的,几乎可以100%判定为骗局。正规企业的招聘是免费的,他们为你的能力付费,而不是让你为工作机会付费。这是最基本、也是最有效的识别法则。

其二,审视薪酬承诺的合理性。动辄宣称“日入过千”、“月入数万”,且对工作内容描述含糊其辞的,多为虚假宣传。开卡工作依赖于个人资源、销售技巧和投入的时间,收入具有不确定性,绝非“轻松”可得。天上不会掉馅饼,过度美好的承诺背后,往往隐藏着陷阱。

其三,核查企业信息的真实性。在接受任何兼职前,务必通过“天眼查”、“企查查”等工具,核查招聘主体是否为合法注册的公司,其经营范围是否包含相关业务。没有实体办公地址、仅通过社交软件联系、公司信息模糊不清的,风险极高。正规的兼职开卡流程,始于一个透明、可验证的雇主。

其四,严守个人信息安全底线。提供身份证信息用于背景调查和签订协议是正常的,但任何索要银行卡密码、短信验证码、要求你进行不明网络借贷或“刷流水”的行为,都是严重的诈骗信号。你的个人信息是宝贵的资产,绝不轻易交出。

财务凭证:“兼职开卡需要开发票吗?”

解决了真伪问题,我们再来看具体的权益问题。首先讨论“开发票”。当你完成业绩,获得佣金后,向对方索要发票或相关凭证,是完全正当且合理的要求。

从法律角度看,你提供的劳务服务,实际上是与用人单位之间发生了应税行为。对方支付给你的佣金,是其经营成本的一部分。根据中国税法规定,企业支付给个人的劳务报酬,有代扣代缴个人所得税的义务。而发票,是证明这笔交易发生最合法、最有效的凭证。

那么,实践中情况如何?

对于正规机构,如银行,它们通常有非常规范的财务流程。你获得的佣金会通过代发工资形式发放,并依法代扣个税。此时,你可能会收到一张工资条或劳务报酬发放清单,这本身就是合法的凭证。如果你因特殊用途(例如个人作为个体工商户报账)确实需要发票,可以与对方财务部门沟通。他们可能会要求你提供身份信息,由他们去税务局代开劳务发票,这个过程虽然繁琐,但在合规框架内是可行的。

对于一些非特别规范但尚属真实的兼职,对方可能会以“现金”、“微信转账”等方式结算。这时,你主动提出需要凭证,对方的反应就能说明问题。如果对方愿意为你手写一张收据,注明金额、事由、日期并签字盖章,这虽非正式发票,但也能作为证据。如果对方百般推诿,甚至嘲笑你“事多”,那么这家公司的可信度就要大打折扣。拒绝提供任何形式的收款凭证,是一个强烈的危险信号,可能意味着其财务不透明,甚至存在偷税漏税行为。

因此,“兼职开卡需要开发票吗?”——答案是,需要一种能证明你收入和对方支出的合法凭证。 形式可以是工资条、劳务清单、收据或正式发票。对方能否提供,以及提供时的态度,是衡量其正规与否的试金石。

履历证明:“兼职开卡要离职证明吗?”

相较于发票,关于“离职证明”的疑问更具特殊性。离职证明,通常用于证明劳动者与原用人单位终止或解除劳动关系,是劳动者转移档案、办理失业登记、再到新单位入职的重要文件。它主要适用于全日制劳动关系。

对于“兼职开卡”这种典型的非全日制用工或劳务关系,要求提供“离职证明”在大多数情况下是不合常理,也没有必要的。

为什么这么说?因为兼职关系具有灵活性、临时性的特点。你可能在A机构做了两个月,又在B机构做了一个月。这种短暂的、非持续性的合作,并不构成法律意义上的“劳动关系”,自然也谈不上“离职”。正规的兼职开卡流程,通常会在你服务结束时,进行佣金结算,双方的合作关系即告终止。

那么,会不会有例外情况?

一种可能是,你将这份兼职经历视为重要的职业履历,希望将其写入简历,用于申请下一份全职工作。此时,你需要的不是“离职证明”,而是一份“工作证明”或“在职表现证明”。这份证明可以由你的兼职主管或公司HR出具,简要说明你的在职时间、担任的职位(如“市场推广专员”)、主要工作内容和业绩表现。这比一张冷冰冰的离职证明,在求职时更具说服力。

另一种可能是,你遇到的“公司”本身就不专业,他们套用了全职员工的管理模板,错误地要求兼职者提供离职证明。这恰恰暴露了其在人力资源管理上的外行和不规范。

因此,面对“要离职证明吗”这个问题,你的应对策略应该是:首先,判断对方是否混淆了概念。如果是,你可以礼貌地解释兼职的性质,并提出需要一份“工作证明”作为替代。如果对方坚持,那么你需要高度警惕,这家公司要么极不专业,要么可能是在设置某种障碍。一个连基本用工性质都分不清的雇主,其可靠性要画上一个大大的问号。

理性抉择:在机遇与风险间找到平衡点

回看最初的问题,“兼职开卡是真是假”,它并非一个非黑即白的判断题,而是一道需要智慧与谨慎来解答的分析题。它既可以是锻炼销售能力、增加收入的跳板,也可能成为消耗时间、金钱甚至信心的泥潭。

真正的关键在于,你是否具备了足够的风险识别能力和权益保护意识。在投身其中之前,请务必做好“尽职调查”:核实公司背景,审视招聘条款,警惕金钱陷阱。在合作过程中,明确权责,保留沟通记录和劳务协议,主动索取财务凭证。在合作结束后,根据自身需求,合理争取工作证明。

请记住,任何一份工作,无论是全职还是兼职,其本质都应是价值的平等交换。你付出时间与劳动,换取应得的报酬与成长。当一份“兼职开卡”机会摆在你面前时,不要被表面的高薪迷惑,也不要被无端的恐惧吓退。用理性的标尺去衡量它,用专业的知识去武装自己。当你能够清晰地回答“它是否正规”、“我的权益如何保障”这些问题时,你就已经掌握了在这片复杂水域中安全航行的能力。最终的选择权,永远在你手中,而这个选择的质量,取决于你此刻的判断力。