兼职意外、工伤、取酬这些情况怎么处理合法?

在劳动力市场日益灵活化的今天,兼职已成为许多人增加收入、积累经验的重要选择。然而,伴随这种灵活性的,是法律保障层面的一片模糊地带。当意外发生、身体受伤,或是应得的报酬被无故拖欠时,许多兼职者才发现自己陷入了维权无门的困境。问题的核心,往往始于一个看似简单却至关重要的法律定性:你与用工方之间,究竟建立的是“劳动关系”还是“劳务关系”?这个区别,直接决定了你遭遇意外时是适用《工伤保险条例》还是《民法典》,决定了薪酬争议是走劳动仲裁还是普通民事诉讼。 因此,在探讨任何处理方案之前,厘清这一根本关系是所有合法、有效维权行动的逻辑起点。

“意外”一词在兼职语境下具有双重含义。一种是一般性的意外伤害,另一种则具有法律特指性的“工伤”。要获得“工伤”的认定与赔偿,前提是必须存在受《劳动法》和《劳动合同法》调整的劳动关系。我国法律对“非全日制用工”这种典型的兼职形式有明确规定,它属于劳动关系的一种。理论上,用人单位有为非全日制劳动者缴纳工伤保险的法定义务。如果不幸发生事故,处理流程与全职员工类似:第一时间救治、保留证据、要求单位在30日内向人社局提出工伤认定申请。若单位不作为,劳动者可在一年内自行申请。然而,现实情况是,大量企业出于成本考量,并未为兼职人员缴纳社保,这使得“兼职工伤认定标准与流程”在执行中充满阻碍。此时,即便符合工伤标准,劳动者也可能需要通过劳动仲裁甚至诉讼,先确认事实劳动关系,再追究单位的工伤赔偿责任,过程漫长且艰辛。另一种更为普遍的兼职形态,如一次性的项目外包、临时帮工、家教等,则被界定为“劳务关系”。在此类关系中,不存在“工伤”的概念。工作中受到的伤害,属于一般人身损害。维权路径并非劳动仲裁,而是依据《民法典》侵权责任编的规定,向接受劳务的一方主张损害赔偿。你需要证明对方在提供工作环境、设备或管理过程中存在过错,例如,地面湿滑未设置警示、提供的工具存在安全隐患等。其赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金等,但计算标准与工伤赔偿不尽相同,且不享有工伤特有的停工留薪期等待遇。

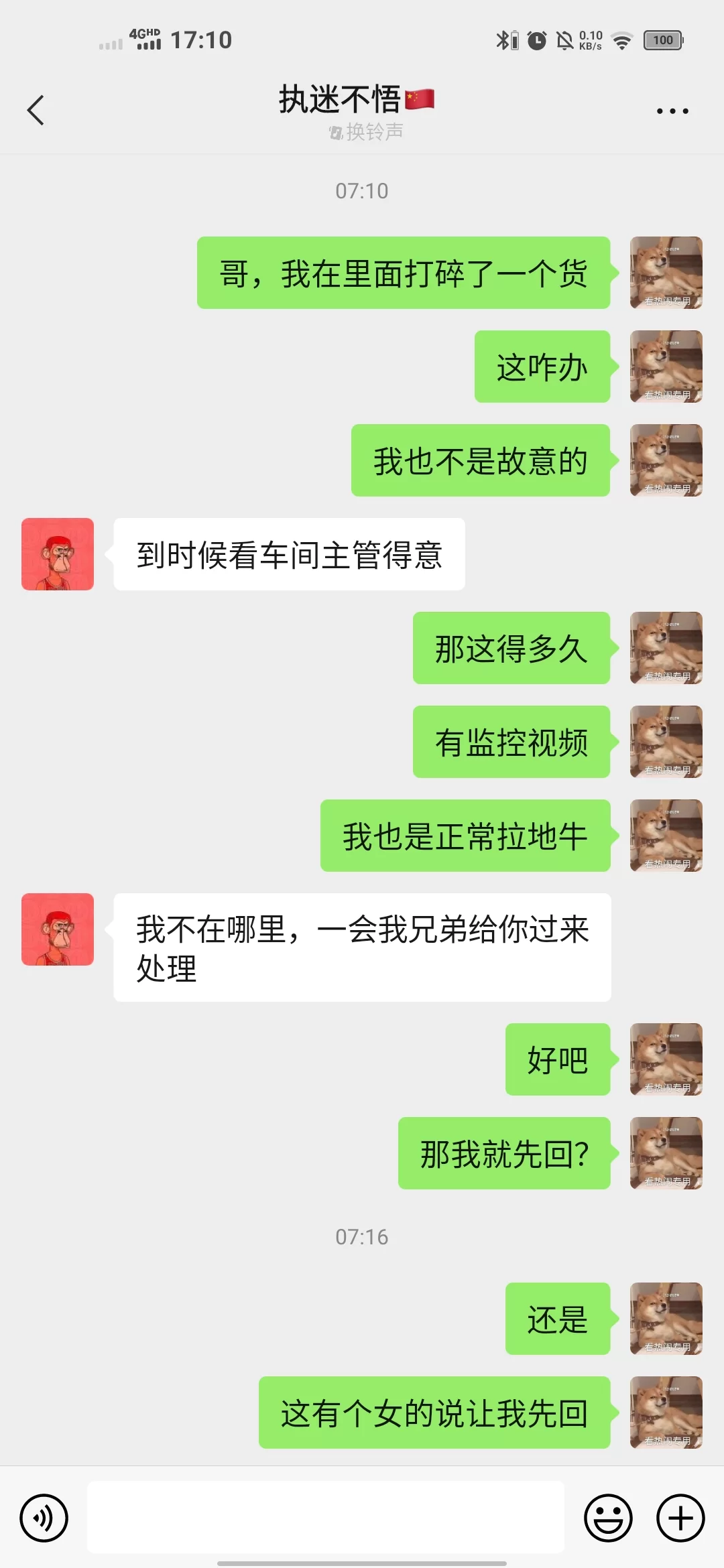

与身体伤害同样令人困扰的,是“取酬”难题。兼职被拖欠薪酬,是所有兼职者都可能面临的噩梦。 其合法维权途径同样因法律关系而异。对于建立“非全日制用工”关系的兼职者,法律保障相对充分。按《劳动合同法》规定,用人单位必须按时足额支付劳动报酬,结算周期最长不得超过15日。拖欠薪酬是明确的违法行为。维权路径清晰:首先与单位协商,协商不成可向当地劳动监察大队投诉,由行政部门介入责令支付;若投诉无效或对结果不满,可申请劳动仲裁,对仲裁裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。整个过程有明确的法律程序和时限要求。但对于“劳务关系”下的兼职者,情况则有所不同。拖欠的报酬在法律上被视为“劳务费”,属于合同纠纷。劳动监察大队和劳动仲裁委员会对此无权管辖。唯一的正式法律途径是向人民法院提起民事诉讼。此时,你手中掌握的证据就显得至关重要。一份详尽的书面劳务合同、明确约定工作内容与报酬的聊天记录、证明你已完成工作的成果交付凭证、过往的转账记录等,共同构成了你主张权利的证据链。在实践中,很多兼职者碍于情面或缺乏法律意识,仅有口头约定,这无疑给维权带来了巨大挑战。因此,在开始兼职前,签署一份哪怕是简易的书面协议,明确双方权利义务,远比事后补救更为明智。

针对大学生这一庞大的兼职群体,其权益保障更具特殊性。由于在校学生的身份,其与用人单位建立的关系在实践中绝大多数被认定为“劳务关系”而非“劳动关系”。这意味着他们无法享受劳动法的全面保护,包括最低工资、工伤保险、社会保险等。因此,一份详尽的《大学生兼职权益保障指南》必须将“预防”置于首位。在选择兼职时,务必通过正规渠道,甄别用工单位的合法性,警惕那些要求缴纳押金、身份证信息或从事高危工作的岗位。开始工作前,强烈建议签署书面协议,哪怕只是双方签字确认的简易备忘录, 内容应涵盖工作具体内容、时长、报酬计算方式、支付日期、工作安全责任划分等核心条款。工作中,要有意识地保留所有沟通记录、工作成果和考勤证据。一旦发生纠纷或意外,这些材料就是你维权的“弹药”。对于大学生而言,提升自身的法律风险防范意识,远比寄望于事后复杂的法律程序来得更为现实和有效。

随着平台经济和零工经济的蓬勃发展,传统的用工模式正在被重塑,这也给“非全日制用工法律风险防范”带来了新的挑战。平台与从业者之间复杂的“合作”、“承揽”等名义,试图规避劳动法责任,使得从业者权益保障问题愈发凸显。然而,司法实践中也出现了一种积极的趋势:法院在审理相关案件时,不再仅仅依据合同的名称,而是更注重审查劳动的实质性。如果从业者对平台有较强的人身和经济从属性,接受平台的管理、考核和约束,工作内容构成平台业务的核心组成部分,那么即便合同名为“合作协议”,也可能被认定为“事实劳动关系”。这种突破形式、探究实质的审判思路,为新型兼职从业者维权打开了一扇新的窗口。它提醒我们,法律是动态发展的,维权者需要对自身的劳动形态有更深刻的理解,并善于运用司法实践中的新变化来保护自己。最终,无论是用工方还是兼职者,防范法律风险的最佳方式,都在于尊重契约精神,明确权利边界,将模糊的口头约定转化为清晰的白纸黑字,让每一次灵活的合作都建立在合法、合规、安全的基础之上。

兼职世界的法律图景,并非一张早已绘就的静态地图,而是一片需要不断探索和认知的动态领域。每一个身处其中的兼职者,无论身份是学生、自由职业者还是寻求额外收入的上班族,都是自身权益的第一责任人,也是最重要的守护者。深刻理解“劳务”与“劳动”这两个词背后的法律分野,绝非书斋里的文字游戏,它直接关系到意外来临时,你获得的是法律框架内的赔偿还是一场无尽的扯皮;关系到薪酬被侵吞时,你手握的是维权的利剑还是无力的叹息。你的认知水平,决定了你的保护强度。在踏入任何一个兼职岗位之前,请先武装好自己的法律头脑,这远比任何一份工作机会都更为宝贵。