兼职工资算工资还是劳务报酬?不发能仲裁吗?

“兼职”这个词在如今的就业市场中极为普遍,但其背后隐藏的法律身份却常常被人忽视。当你辛辛苦苦完成工作,对方却以各种理由拖欠甚至拒付报酬时,一个至关重要的问题便浮出水面:你获得的这笔钱,究竟是法律意义上的“工资”,还是“劳务报酬”?这个问题的答案,将直接决定你能否申请劳动仲裁,以及你应当采取何种维权路径。这并非简单的文字游戏,而是关乎你切身权益的法律分野。

要厘清这个问题,我们必须深入探究两种截然不同的法律关系:劳动关系与劳务关系。劳动关系,是指劳动者与用人单位之间,依据劳动法律规范所形成的权利义务关系。其最核心的特征在于人格上的从属性和经济上的从属性。这意味着,作为劳动者,你需要接受用人单位的管理、指挥和监督,遵守其内部的规章制度(如考勤、着装、工作流程),你的劳动是用人单位业务的有机组成部分,并且你的主要生活来源依赖于这份工作所获得的报酬。在这种关系下,你领取的报酬被称为“工资”,受到《劳动合同法》的强力保护,享有最低工资保障、工时限制、社会保险、经济补偿金等一系列法定权益。

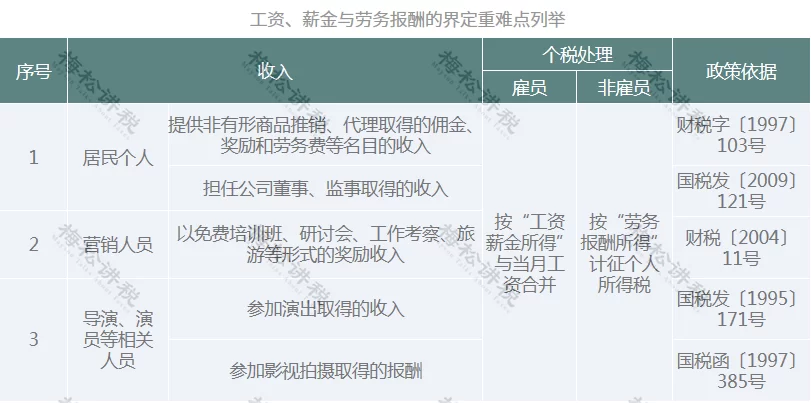

与之相对,劳务关系则是一种平等的民事主体之间的合同关系。它更像是两个独立的个体或组织之间的一次性或项目性合作。在这种关系中,你提供特定的劳动成果或服务,对方支付相应的对价。你并不受对方内部规章制度的严格约束,可以自由安排自己的工作时间和方式,使用自己的生产工具,双方的地位是平等的。这种关系主要受《民法典》中的合同编调整,你获得的报酬便是“劳务报酬”。它不享有工资所附带的社会保险、带薪休假等保障,税收计算方式也与工资不同,通常按次或按月计算,适用不同的税率表。

那么,回到那个核心问题:兼职属于劳动关系吗?答案并非绝对,而是取决于你工作的具体形态。判断的关键,就在于是否存在上文提到的“从属性”。我们可以通过几个场景来具体分析。如果你是一名在校大学生,周末在一家咖啡店做店员,每周固定排班,需要穿店服、按时打卡,店长会随时指导你的工作内容,那么尽管你是“兼职”,但实质上已经与咖啡店构成了劳动关系,你应得的是“工资”。反之,如果你是一名自由设计师,某公司请你设计一张海报,你们约定好交付时间和稿费,你使用自己的电脑在宿舍完成,公司只在验收成果时与你沟通,那么你们之间建立的便是劳务关系,你获得的是“劳务报酬”。这种现实情境的复杂性,使得兼职工资和劳务报酬的区别在具体案例中变得尤为关键,需要结合合同、工作记录、支付凭证、管理指令等综合证据来判定。

一旦明确了法律关系的性质,面对“兼职不发工资怎么办”的困境,解决路径也就清晰了。如果被认定为劳动关系,用人单位拖欠工资,你的首选且最有效的法律武器就是申请劳动仲裁。根据《劳动争议调解仲裁法》,劳动仲裁是解决劳动争议的必经前置程序。你需要向用人单位注册地或劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会提交申请。仲裁程序相对诉讼而言,周期更短、成本更低,且对劳动者一方有一定倾斜保护。你可以主张支付拖欠的工资、加付赔偿金(如果符合法定条件),甚至可以因未签订书面劳动合同而主张双倍工资差额。此外,你还可以向当地的劳动监察大队投诉,由行政部门介入调查并责令用人单位支付。

如果你的兼职被认定为劳务关系,情况则完全不同。此时,你与对方之间是合同纠纷,劳动仲裁委员会对此没有管辖权。你无法通过申请劳动仲裁来维权。正确的劳务报酬纠纷解决方式是直接向人民法院提起民事诉讼。你需要以“劳务合同纠纷”为案由,准备好转账记录、聊天记录、合同协议、成果交付证明等证据,向被告所在地或合同履行地的人民法院起诉。虽然诉讼程序相对复杂、耗时更长,但它同样是维护你合法权益的正当途径。在诉讼中,你可以要求对方支付约定的劳务报酬,并可能主张逾期付款的利息损失。

对于广大学生群体而言,学生兼职被拖欠工资维权的问题尤为突出。由于学生身份的特殊性,实践中存在一些争议。一种观点认为,在校学生的主要任务是学习,不以就业为目的,因此其提供的兼职劳动通常被认定为劳务关系。然而,这并非绝对。如果学生在兼职中,其工作状态完全符合劳动关系的特征,即接受单位的严格管理,成为其业务运营的一员,那么司法实践也越来越多的倾向于承认其劳动者的主体资格,提供《劳动合同法》层面的保护。因此,学生兼职者更应提高警惕,务必在开始工作前,尽可能与对方签订书面协议,明确约定工作内容、报酬标准、支付时间及方式。即便没有书面合同,也要注意保留好所有能证明你提供劳动及对方认可你劳动的证据。

最终,无论是追求一份灵活的兼职,还是投身于零工经济的浪潮,每一位劳动者都需要具备基础的法律意识和自我保护能力。在付出时间和精力之前,先问自己一句:我是在“工作”,还是在“服务”?我是否受制于人?这个简单的自问,或许能为你未来的维权之路点亮一盏明灯。在法律的框架下,清晰的认知永远是保障自身权益最坚实的铠甲,它让你在面对纠纷时,能够从容不迫地选择正确的路径,捍卫自己应得的每一份回报。