兼职旷工扣工资合法吗?劳动法教你这么处理

许多兼职朋友都曾面临或担忧一个问题:某天因故未能到岗,用人单位便告知要扣除工资,甚至处以罚款,这合法吗?这个看似简单的问题,背后实则牵扯到复杂的劳动法律关系与权益边界。要厘清“兼职旷工扣工资合法吗”,我们必须首先明确一个核心法律概念:在法律语境下,我们通常所说的“兼职”,大多属于“非全日制用工”的范畴。根据我国《劳动合同法》的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种用工形式与传统的全日制劳动关系在法律规制上存在显著差异,这也是理解兼职旷工扣款问题的关键所在。

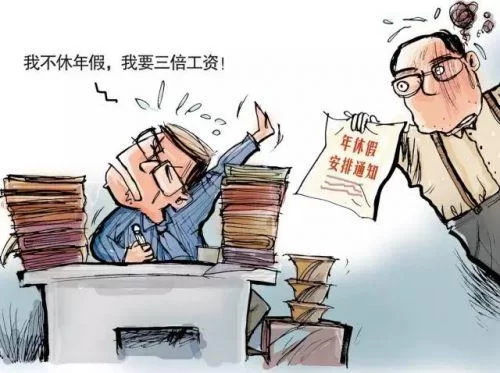

首先,我们需要确立一个基本原则:劳动报酬是劳动者提供劳动的对价,不劳者不得食是基本法理。这意味着,如果兼职员工在约定的工作时间内旷工,未能提供任何劳动,那么用人单位有权不支付该工作时段的报酬。例如,你与店家约定周六工作8小时,日薪200元,但你当天无故未到,那么店家不支付你这200元是完全合法的。这并非“扣款”,而是因为你没有履行劳动义务,所以自然不享有获取报酬的权利。这一点,是所有讨论的基石,也是最容易达成共识的部分。然而,争议的焦点往往不在于此,而在于用人单位是否可以“额外”扣除工资,即进行惩罚性扣款,比如“旷工一天,扣三天工资”或者直接从已发放的工资中罚款。对于这种做法,法律的态度是明确且谨慎的。

我国《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这里的“克扣”,指的是用人单位无正当理由,扣减劳动者的应得工资。对于全日制用工,原劳动部发布的《工资支付暂行规定》第十六条明确指出,因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。注意,这里的前提是“给用人单位造成经济损失”,且扣除有严格比例限制。对于非全日制用工,虽然法律没有如此细致的规定,但其立法精神是相通的。用人单位不能因为员工旷工就对其进行罚款。罚款是一种行政处罚权,只有国家授权的行政机关才具备,企业作为民事主体,无权对员工进行罚款。因此,诸如“旷工一天扣三天工资”这类明显带有惩罚性质、远超未提供劳动部分报酬的扣款行为,绝大多数情况下是违法的。它混淆了不支付未劳动部分的报酬与非法克扣已有报酬的界限。

那么,这是否意味着用人单位面对兼职员工的旷工行为就束手无策了呢?也并非如此。法律的智慧在于平衡双方的权利与义务。用人单位可以通过合法的途径来约束和管理员工。最核心的依据就是双方签订的《非全日制用工劳动合同》或协议。一份严谨的合同中,可以明确约定双方的权利义务、工作时间、薪酬计算方式以及违约责任。例如,合同可以约定:“员工如需请假,应提前X小时通知用人单位;无故旷工或未按规定请假,视为严重违反劳动纪律,用人单位有权立即解除劳动合同,且无需支付任何经济补偿。” 这样的约定是合法有效的。用人单位虽然不能罚款,但可以依据合同约定,与旷工的员工解除劳动关系。此外,如果员工的旷工行为确实给用人单位造成了直接的经济损失(例如,因某关键岗位兼职人员突然缺席导致店铺停业数小时,损失了明确的营业额),用人单位可以要求员工承担赔偿责任,但这需要提供充分的证据证明损失的存在、数额以及与旷工行为的直接因果关系,并通过协商或法律途径解决,而不能直接从工资中强行划扣。

当不幸遭遇不合理的克扣工资时,兼职员工应当如何维护自己的权益?清晰的维权路径至关重要。第一步是沟通协商。首先尝试与用人单位的管理层进行冷静、理性的沟通,阐明自己的观点,指出其扣款行为的不合法之处,并出示相关法律条文或依据。有时候,争议源于误解或管理者法律意识淡薄,有效沟通是成本最低的解决方式。第二步,收集并固定证据。这是维权成功与否的核心。你需要保留好所有能证明你劳动关系的证据,包括但不限于:兼职合同或协议、工资条、银行转账记录、工作证、考勤记录(如打卡截图)、与负责人的微信或短信聊天记录、工作成果等。特别是关于旷工扣款的沟通记录,一定要保存好。第三步,寻求外部帮助。如果协商无果,可以向用人单位所在地的劳动监察大队投诉。劳动监察部门是负责监督劳动法律法规执行的政府机构,他们有权对用人单位的违法行为进行调查并责令其改正。这是非常有效的行政救济途径。第四步,申请劳动仲裁。如果投诉后问题仍未解决,或者涉及金额较大,你可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动仲裁是解决劳动争议的必经前置程序,其裁决具有法律效力。需要注意的是,非全日制用工的劳动仲裁时效一般为一年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

从更宏观的视角看,随着零工经济的蓬勃发展,非全日制用工已成为劳动力市场的重要组成部分。然而,相关的法律意识和配套管理却未能完全跟上节奏,导致类似“兼职旷工扣工资”的纠纷频发。这既是对劳动者权益保护的挑战,也是对用人单位人力资源管理智慧的考验。对于用人单位而言,与其依赖简单粗暴的“罚款”来管理,不如建立更加人性化、制度化的管理体系。比如,制定清晰合理的考勤与请假制度,在招聘时就明确告知,并写入合同;通过正向激励(如全勤奖、绩效奖金)来提升员工的出勤率和工作积极性,而非一味惩罚。一个尊重员工、依法经营的企业,才能在激烈的市场竞争中赢得口碑和稳定的人才队伍。对于兼职工作者而言,则应增强自身的法律素养和契约精神。在入职前,仔细阅读合同条款,保护好自己的知情权;在工作中,恪守诚信,如确有特殊情况不能到岗,应尽早与用人单位沟通,这不仅是职业素养的体现,更是避免纠纷的有效方式。当权益受损时,要敢于并善于运用法律武器,理性维权。

法律的天平始终倾向于保护劳动者的基本报酬权,但它同样要求劳动者秉持诚信履行劳动义务。对于“兼职旷工扣工资合法吗”这个问题,答案并非简单的“是”或“否”,而在于扣款的“性质”与“额度”。不支付未提供劳动的报酬,是合法的;超出此范围的惩罚性扣款,则大概率触碰了法律的红线。理解规则、善用沟通、懂得维权,才是每一位兼职工作者在灵活用工时代安身立命的智慧。