兼职收入个税怎么算?劳务报酬扣税标准看过来

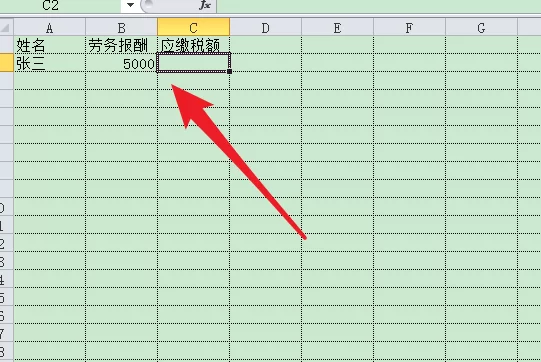

劳务报酬的预扣预缴机制是整个计算流程中的关键环节,也是大多数人最先接触到的税务场景。支付报酬的单位或个人,即扣缴义务人,在向个人支付劳务报酬时,有义务先行代扣代缴个人所得税。这一过程并非简单地按一个固定比例征税,而是遵循一个分层级的计算逻辑。其核心公式为:应纳税所得额 = 收入额 × (1 - 20%),但有一个例外门槛。具体来说,如果单次收入不超过4000元,计算时直接减除费用800元,即应纳税所得额 = 收入额 - 800元。当单次收入超过4000元时,则按收入的20%扣除费用。计算出应纳税所得额后,再套用三级超额累进税率表:不超过20000元的部分,税率为20%;超过20000元至50000元的部分,税率为30%;超过50000元的部分,税率为40%。举个例子,一位设计师完成一个项目,获得一次性劳务报酬15000元。因其超过4000元,应纳税所得额为15000 × (1 - 20%) = 12000元。由于12000元未超过20000元,适用20%的税率,所以应预扣预缴的个人所得税为12000 × 20% = 2400元。这个预扣预缴的税款,在年度终了时还需要进行最终的“总核算”。

一个流传甚广的说法——“800元是劳务报酬的起征点”,实际上是一种误解。准确地说,800元是费用减除标准,而非免税额度。这意味着单次获得800元以下的劳务报酬,扣缴义务人无需为其预扣预缴税款,但这笔收入依然需要被记录。在年度个人所得税综合所得汇算清缴时,这笔收入将与其他所有收入(如工资薪金、稿酬等)合并,共同决定你的最终纳税义务。假设你全年仅从A公司获得3次各700元的劳务报酬,虽然每次都未达到预扣标准,但这2100元总额依然属于你的年度综合所得,需要并入全年收入进行计算。因此,不能简单地认为低于800元的兼职收入就完全与个税无关,这种认知偏差可能在年度汇算时带来补税的“惊喜”。

理解了预扣预缴,就必须引入年度汇算清缴这一核心概念。自2019年新个税法实施以来,劳务报酬所得已被并入“综合所得”范畴。综合所得包括工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费四项。这意味着,你在年度内取得的所有劳务报酬,在次年的3月1日至6月30日期间,需要与你全年的工资薪金等其他收入合并,按照3%至45%的七级超额累进税率表,计算全年应纳个人所得税。然后将全年已预缴的税款(包括工资薪金预缴和劳务报酬预缴)与这个最终应纳税额进行比较,多退少补。这正是为什么会出现预扣税率与最终年度税率不一致的情况。例如,某自由职业者全年劳务报酬总额为10万元,预扣预缴时按高税率计算了较多税款,但如果他没有其他收入,合并计算后适用的综合所得税率可能远低于预扣时的30%或40%,他就可以在汇算清缴时申请退税。反之,一个高薪白领,其工资薪金本身已适用较高税率,额外的劳务报酬并入后,可能使其总收入跨入更高的税率区间,从而需要补税。因此,主动进行年度汇算清缴,是每一位拥有多元收入者的法定义务,也是保障自身税务权益的重要手段。

随着零工经济和自由职业模式的蓬勃发展,劳务报酬涉税问题日益普遍化与复杂化。平台经济的兴起,如网约车司机、外卖骑手、线上知识付费讲师等,其收入性质如何界定、税款如何由平台代扣,已成为税务实践中的新热点。对个人而言,建立清晰的税务档案,妥善保管每一次劳务收入的合同、付款凭证和完税证明,变得前所未有的重要。这不仅是合规申报的依据,也是在发生税务争议时保护自身权益的有力证据。同时,也需要警惕一些不合规的“税收筹划”建议,例如通过虚构发票、拆分收入等方式逃税,这些行为在金税四期大数据监管体系下无所遁形,将面临严重的法律后果。未来的趋势必然是税务监管的日益精细化与智能化,每一位纳税人,尤其是依赖劳务报酬为主要或重要收入来源的人群,都应将税务知识内化为一种核心的职业素养,以专业、审慎的态度处理自己的税务事宜,这样才能在多元化、灵活化的职业道路上走得更稳、更远。理解并驾驭这套规则,本质上是在为自己的职业生涯构建一个坚实的财务安全网。