兼职签劳务合同还是劳动合同?算不算劳务合同?

当一份诱人的兼职机会摆在面前,大多数人关心的首先是时薪与工作内容,而往往忽略了一个至关重要的问题:我应该签劳动合同还是劳务合同?这两者虽一字之差,其背后的法律定义、权利义务与保障天差地别。错误的选择或模糊不清的约定,可能让你在权益受损时陷入维权无门的窘境。因此,在投入时间与精力之前,厘清这一核心问题,是每一位兼职者保护自己的第一道,也是最重要的一道防线。

要理解兼职是签劳动合同还是劳务合同,首先必须穿透表象,把握两种关系的本质区别。劳动关系,其核心是“从属性”。想象一下,你作为公司的一员,需要遵守其考勤制度、着装要求、工作流程,接受上级的管理与指挥,你提供的劳动是公司业务运营的有机组成部分。这种人身与经济上的双重从属,是劳动关系的根本特征,它受《劳动法》与《劳动合同法》的强力规制,旨在保护相对弱势的劳动者。而劳务关系,则更接近于一种平等的民事合作关系。你像一个独立的“小作坊”,利用自己的技能、工具和时间,为对方完成一项具体的工作或交付一个成果,比如设计一张海报、翻译一份文件。双方地位平等,你自主安排工作进程,对方只关心最终成果是否符合约定。这种关系主要由《民法典》中的合同编来调整,遵循的是“意思自治”原则。简单来说,劳动关系是“你成为我的一部分”,而劳务关系是“你为我做一件事”。

那么,如何判断兼职是劳务关系还是劳动关系呢?法律界和司法实践中形成了一套行之有效的判断标准,我们可以将其转化为几个可供自我审视的问题。第一,看“人身从属性”的强弱。你是否必须遵守用人单位的内部规章制度?工作时间、地点是否被严格限定?是否需要接受其日常管理和工作指令?如果答案是肯定的,那么劳动关系的色彩就非常浓厚。第二,看“业务从属性”。你所提供的服务是否是用人单位的主营业务或核心环节?例如,在咖啡店做咖啡师、在餐厅做服务员,这些工作本身就是企业经营的主体,通常被认定为劳动关系。反之,如果一家科技公司临时请你粉刷办公室墙壁,这显然与其主营业务无关,更倾向于劳务关系。第三,看生产资料和劳动工具的提供方。工作所需的设备、软件、原材料等是由谁提供?公司为你配备了电脑、工服、专业设备,这指向劳动关系;你使用自己的电脑、设计软件在家完成工作,则更符合劳务关系的特征。第四,看报酬的支付方式和性质。是按月发放的“工资”,并可能涉及绩效、奖金、津贴,还是按次、按项目结算的“劳务费”?前者的周期性和稳定性是劳动关系的典型特征。通过这几个维度的综合考量,你就能对自身的工作属性有一个相对清晰的判断。

在众多兼职场景中,有两个群体的问题尤为突出,值得特别探讨。首先是大学生兼职签劳务合同吗?根据现行法律规定,在校大学生的主要身份是学生,尚未建立稳定的劳动就业关系,因此他们通常不被法律意义上的“劳动者”所涵盖。这意味着,用人单位与在校大学生建立的关系,在司法实践中大多被认定为劳务关系而非劳动关系。所以,当你作为一名学生去实习或做兼职时,用人单位与你签订的往往是《实习协议》或《劳务合同》。这并非企业为了逃避责任,而是法律性质的必然。但这绝不意味着大学生权益可以被忽视。相反,正因为不受《劳动合同法》的强制保护,大学生更需要在协议中明确约定工作内容、报酬标准、支付时间、工作时长、意外伤害处理等关键条款,将一切白纸黑字落在纸面上,以防事后扯皮。其次是“非全日制用工”,很多人会将其与普通兼职混淆。这里需要明确一个关键点:非全日制用工是劳动合同还是劳务合同?答案是,它属于劳动关系的一种特殊形式。根据《劳动合同法》规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。它必须订立劳动合同(可以是口头的),劳动者也享有最低工资保障,且用人单位必须为其缴纳工伤保险。区分这一点至关重要,因为一旦被认定为非全日制用工,你就将受到《劳动合同法》的保护,这比单纯的劳务关系要稳固得多。

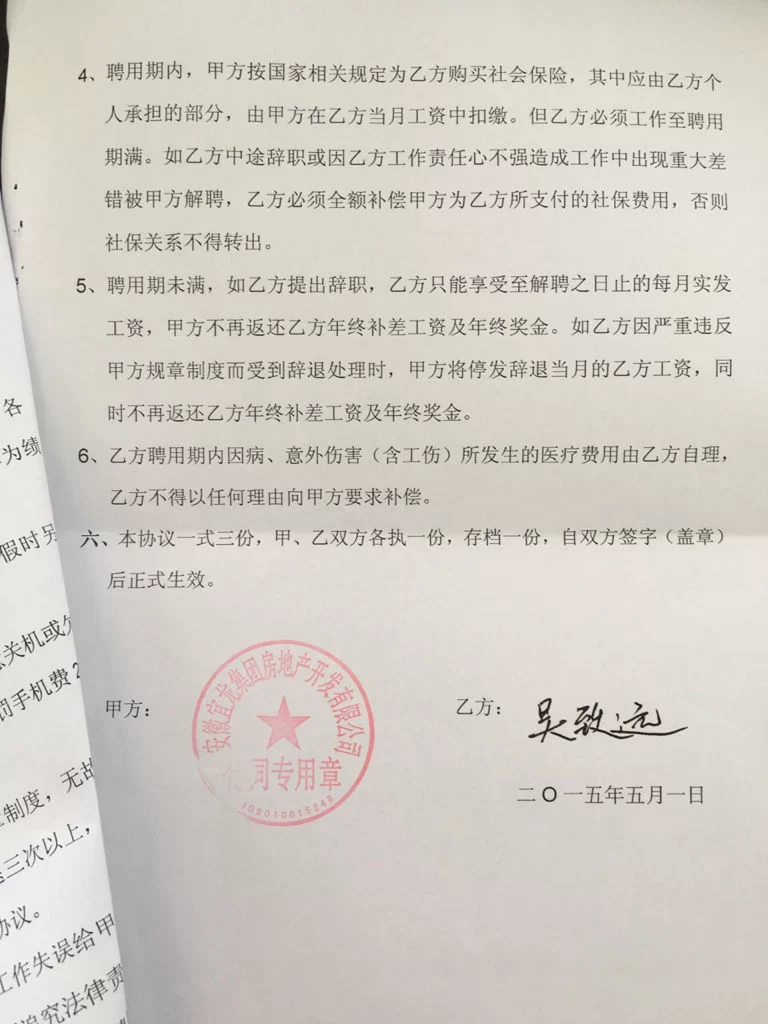

明晰了合同类型的差异,我们再来探讨兼职不签合同有什么风险。这或许是许多兼职者最常犯的错误,为了图省事或碍于情面,仅凭口头约定就开始工作。这种“裸奔”式的兼职,隐藏着巨大的风险。如果本应是劳动关系,但未签订书面合同,根据法律规定,自用工之日起超过一个月不满一年未订立书面劳动合同的,劳动者可以向用人单位主张每月支付二倍的工资。但这需要劳动者承担举证责任,证明双方存在事实劳动关系,例如工牌、考勤记录、工资条、同事证言等,过程相对繁琐。而如果本应是劳务关系,却没有书面合同,风险则会成倍增加。一旦发生拖欠报酬、工作成果不被认可、或在工作中受伤等情况,你将陷入“口说无凭”的极端困境。由于缺乏合同约定,对方可以轻易否认报酬标准、工作内容甚至是你曾在此工作过的事实。维权将变得异常艰难,成本极高,最终可能得不偿失。书面合同,无论是劳动合同还是劳务合同,都是你权利的“护身符”,它将模糊的口头承诺转化为清晰的法律事实,是纠纷发生时最有力、最直接的证据。

因此,面对任何一份兼职,正确的姿态应当是主动、审慎且具备法律意识。在接受工作前,主动向对方询问将签订何种类型的合同,并要求提前审阅合同文本。仔细阅读合同条款,关注标题(是《劳动合同》还是《劳务合同》)、主体信息、工作内容与地点、报酬金额与支付方式、合同期限、双方权利与义务、违约责任以及争议解决方式。对于模糊不清或感觉不公平的条款,要勇于提出疑问并协商修改。不要因为自己是“兼职”就觉得没有话语权,一个正规的用人单位会尊重员工的合理诉求。如果对合同的法律条款感到困惑,不妨利用网络资源查询相关知识,或向学校就业指导中心、法律援助机构等寻求帮助。最终,选择权并非只在用人单位手中。当你拿起法律的标尺,主动去衡量和定义自己的工作属性时,你就不再是被动接受者,而是自身权益的坚定守护者。这份清醒与主动,远比任何一份合同都更有力量。