兼职能上七天休一天吗,7小时150元薪资合理?

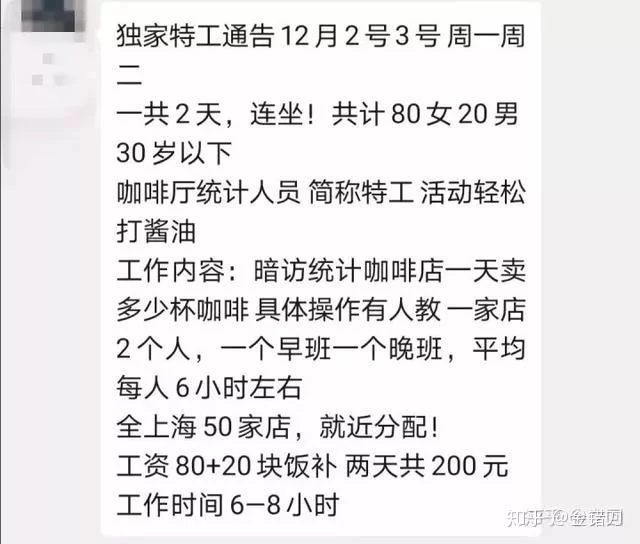

首先,我们需要对这份薪资进行一次精准的“市场价值”评估。21.4元/小时的时薪,在不同城市、不同行业背景下,其含金量天差地别。在一线城市,这个时薪可能仅能覆盖最基本的交通与餐饮成本,对于需要专业技能或承担较大责任的工作而言,显然缺乏竞争力。它更接近于无需门槛的体力劳动或简单重复性操作的市场价位。然而,在三、四线城市或乡镇,如果工作内容轻松、环境舒适,这个薪资或许就具备了一定的吸引力。关键在于,我们必须清晰地认识到,这个价格购买的是我们7小时的专注与体力,以及随之而来的6天连续工作的疲劳。我们付出的机会成本是什么?是学习提升的时间、陪伴家人的时间,甚至是寻找一份更高价值工作的机会。因此,评估薪资的合理性,第一步就是将其与当地同类型兼职的兼职上六休一薪资标准进行横向对比,并审视其背后隐藏的机会成本。

其次,我们必须正视“上六休一”这种工作模式对个人状态的持续性影响。人体不是机器,持续的劳作必然会带来边际效益递减。第一周或许还能保持精力充沛,但第二周、第三周呢?疲劳感的累积会直接影响工作效率与质量,甚至可能引发职业倦怠。从长远看,这种模式是在“透支”未来的精力以换取当下的收入。更重要的是,我们需要关注高强度兼职工作法律保障的问题。虽然兼职关系相对灵活,但我国《劳动法》及相关规定依然保障劳动者的休息权。标准工时制下,劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时。这份工作每周工作42小时,虽然看似在法律边缘,但“上六休一”的紧凑节奏,其强度远超许多“做五休二”的工作。求职者应当警惕雇主通过“兼职”名义规避其应尽的法律责任,例如是否支付加班费、是否提供必要的劳动保护等。一份缺乏基本法律保障的工作,即便薪资看似尚可,其潜在风险也不容小觑。

那么,如何看待长时间兼职?这需要我们建立一个个性化的“合理性评估模型”。这个模型的核心是“需求”与“代价”的动态平衡。如果你是一名面临短期经济压力的学生,需要在几个月内凑齐学费或生活费,那么这份工作可以作为一个应急的“跳板”。在这种情况下,你需要做的是设定明确的止损点,比如工作期限、存款目标,一旦达成便果断退出,避免陷入长期消耗的泥潭。但如果你是为了积累经验、提升技能,那么这份工作的价值就需要打上一个大大的问号。每天7小时的重复性劳动,很难为你带来实质性的能力增长,反而可能固化你的思维模式,限制你探索更广阔职业可能性的视野。此时,选择一份时薪稍低但能提供学习机会、建立人脉网络的工作,其长期回报率可能要高得多。

最终,判断这份兼职是否“合理”,权力掌握在自己手中。它要求我们跳出“日薪150元”的单一思维,进行一次立体的、多维度的自我对话。问问自己:我的身体能承受这样的强度吗?我的长期职业规划允许我投入如此多的时间在低价值回报的工作上吗?我是否已经和雇主明确了工作内容、薪酬结算方式以及休息权利?一份工作的价值,绝不仅仅体现在银行卡上增长的数字,更体现在它是否能滋养你的成长,守护你的健康,并为你的未来铺路。 当一份兼职让你感到的不再是充实,而是无尽的疲惫与焦虑时,无论它的薪资标价是多少,对你而言,它都已经是一笔不划算的买卖。真正的明智,是在认清现实的基础上,做出最有利于自身长远发展的选择,而不是被眼前的短期利益所捆绑。