农业中的副业到底指啥,都包括哪些具体内容呢?

在广袤的田野上,一位新型农民的形象正悄然清晰:他不仅懂得如何驾驭现代化的农机,在土地上播撒希望的种子,更能在闲暇之余,将自家院落、闲置资源变成一个个充满活力的“微型企业”。这就是今天我们要探讨的核心——农业中的副业。它早已不是过去那种农闲时编个筐、做点小买卖的零散补充,而是深度融入现代农业产业链,成为提升土地价值、实现农民多元增收的关键一环。要真正理解这个概念,就必须深入其肌理,剖析其具体内容与背后蕴含的巨大能量。

副业的内核:从“补充”到“融合”的质变

传统的农业副业,更多是基于一种“不浪费”的朴素逻辑。农作物收割后的秸秆,拿来做些草编;散养的几只鸡下的蛋,拿到集市上去换点零花钱。这种模式的核心是“补充”,是对主业收入的微弱贴补,其形态零散、规模微小、不成体系。然而,在现代农业语境下,副业的内涵发生了根本性的质变。它不再是主业的附庸,而是与之深度绑定、相互赋能的共生体。这种转变的背后,是整个农业发展理念的升级,即从单纯的生产导向,转向市场导向、消费导向和体验导向。

如今的农业副业,更像是围绕核心主业(种植或养殖)衍生出的一系列价值活动。它强调的是产业链的延伸与一二三产业的融合。比如,一个苹果种植户,他的主业是卖苹果,而他的副业可能包括:将品相不佳的苹果加工成苹果干、苹果酱、苹果醋(第二产业);在果园里开辟采摘区,提供农家乐餐饮服务(第三产业);通过直播,讲述苹果从开花到结果的故事,销售苹果文创产品(第三产业)。在这里,副业不再是孤立的,它将初级农产品转化为高附加值的商品与服务,将消费者从单纯的购买者,转变为体验者、传播者和忠实粉丝。这正是现代农业副业经营模式的精髓所在。

具体内容的全景式扫描:四大路径激活乡村沉睡资产

农业中的副业具体有哪些?答案远比想象的要丰富。我们可以将其归纳为四大主要路径,它们共同构成了农村搞副业靠谱项目的基石。

其一,是庭院经济的精耕细作。这是最贴近农民日常、也最容易上手的模式。农民如何发展庭院经济?关键在于“精”和“特”。方寸之地,大有可为。不再是简单地种点葱蒜,而是可以引入高附加值的特色作物。例如,在房前屋后搭建立体种植架,种植香草、多肉植物、食用菌等城市市场追捧的“新宠”;利用庭院一角,进行小型特种养殖,如鸽子、鹌鹑、蜜蜂,产出特色禽蛋和优质蜂蜜;甚至可以发展“微盆景”制作,将寻常的果树、花草塑造成精美的艺术品,通过线上平台销往全国。庭院经济的核心是利用零散时间、闲置空间和现有劳动力,实现“寸土寸金”的价值最大化。

其二,是种养结合的循环模式。这是一种生态效益与经济效益双赢的典范。传统的种植业会产生大量秸秆、菜叶等废弃物,而养殖业则面临粪便处理的难题。种养结合的农业副业,恰恰是将这两个“问题”变成了“资源”。最典型的例子就是“猪-沼-果”模式:猪的粪便进入沼气池发酵,产生的沼气可供家庭日常使用,沼渣和沼液则是绝佳的有机肥料,反哺果园,不仅提升了果品品质,还减少了化肥投入。同样,稻虾共作、林下养鸡、鱼菜共生等模式,都是在主业的框架内,巧妙地嵌入一个生态循环的副业系统。这种模式降低了外部环境的依赖,增强了农业系统的韧性,其产出的绿色、有机产品,本身就具备极高的市场溢价。

其三,是农产品加工的价值跃升。这是农业副业中最具“钱景”的一环。初级农产品往往处于价值链的最低端,价格波动大,利润空间薄。通过初加工和精深加工,可以彻底改变这一局面。一个红薯,在地里只能卖几毛钱一斤;但若将其加工成红薯粉条、红薯干、红薯片,甚至提取红薯中的功能性成分,其价值将成倍增长。关键在于两点:一是标准化,建立干净、卫生的家庭作坊或小型加工厂,确保产品质量稳定;二是品牌化,为自己的产品设计独特的包装和品牌故事,摆脱“土特产”的低端形象,走向“特色食品”的精品路线。从手工制作的辣椒酱、风干腊肉,到小型机械压榨的菜籽油、五谷杂粮磨成的营养粉,这些都是农产品加工副业的生动实践,也是打开农业副业增收渠道最直接的方式。

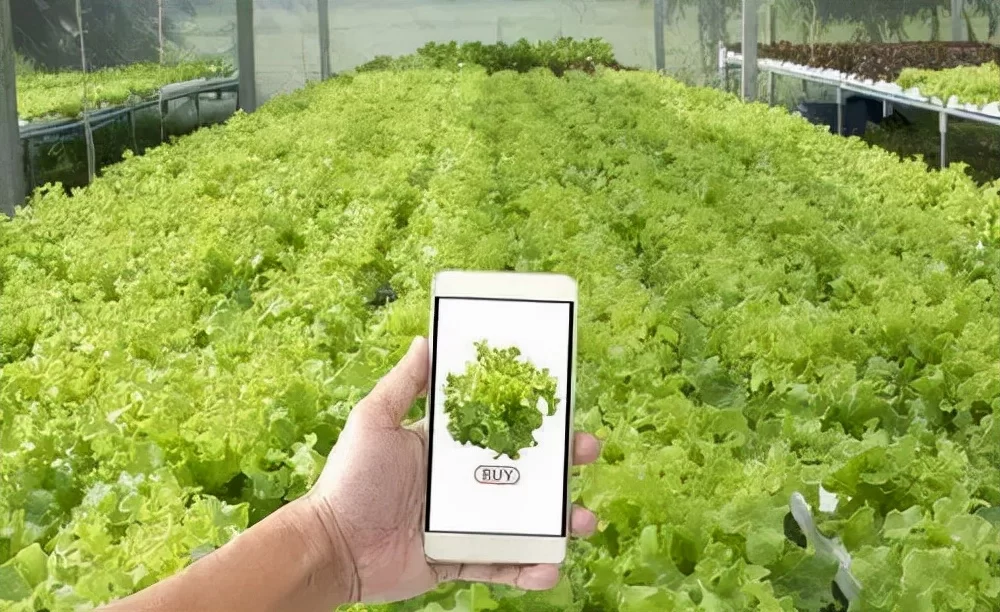

其四,是“农业+”的跨界融合。这是最具想象空间和时代感的副业形态。它打破了对农业的传统定义,将农业与文化、旅游、教育、康养、互联网等元素无缝对接。“农业+旅游”催生了采摘园、观光农庄、民宿经济;“农业+教育”发展出面向青少年的研学基地,让孩子们在田间地头学习自然知识;“农业+康养”则利用田园风光和生态环境,打造静心养生的度假空间;“农业+互联网”更是让直播带货、社群营销成为新农人的标配,一部手机就能连接田间地头与广阔市场。这些跨界融合的副业,本质上是在销售一种生活方式、一种文化体验,它所创造的价值,早已超越了农产品本身。

挑战与破局:从“想法”到“做法”的跨越

尽管农业副业的路径清晰可见,前景广阔,但要将想法变为现实,农民依然面临着诸多挑战。首当其冲的是思维观念的转变。许多农民习惯了“埋头种地”,对市场、品牌、营销等概念感到陌生甚至抵触,缺乏企业家精神。其次是技术与知识的瓶颈,无论是加工工艺的掌握,还是直播运营的技巧,都需要学习和实践。再者是资金与规模的制约,小打小闹难以形成气候,而扩大规模又面临资金短缺和风险增大的压力。

破局的关键在于“赋能”。政府与社会力量需要提供全方位的支持体系。一方面,加强技能培训,组织针对性的电商运营、食品加工、服务礼仪等课程,让农民“想干、会干、能干”。另一方面,构建服务平台,帮助小农户对接大市场,提供统一的品牌设计、质量检测、物流仓储等服务,降低他们的创业门槛和成本。更重要的是,要培育一批成功的示范带头人,用身边人、身边事的鲜活案例,激发更多农民的创业热情,形成“头雁引领、群雁齐飞”的良好局面。

农业中的副业,不再是田埂边的“小打小闹”,它是乡村振兴战略中充满活力的毛细血管,是承载着无数家庭梦想的实践场。它让土地的价值不再局限于收成,让农民的身份不再局限于生产者。当一位农民既能用科技耕耘田野,又能用匠心雕琢产品,还能用热情迎接八方来客时,他所从事的,便是一项融合了自然智慧与商业创造力的伟大事业。这片土地的未来,正是在这样一个个微小而坚韧的副业探索中,被重新定义和点亮。