兼职人员工资个税咋报?属于工资薪金还是劳务报酬?

企业聘用兼职人员日益普遍,但随之而来的个税申报问题却常常令人困惑:这笔兼职报酬,究竟是应按“工资薪金”还是“劳务报酬”来申报?这不仅是简单的归类选择,更是直接关系到税负高低与税务合规的核心问题。判断失误,可能导致企业面临补税、罚款的风险,也可能让兼职人员的实际收入受损。要准确处理这个问题,必须深入理解两种报酬性质的本质区别及其在税务处理上的具体应用。

工资薪金与劳务报酬的核心区别:雇佣关系VS独立服务

区分兼职收入性质的根本标尺,在于兼职人员与企业之间是否存在实质性的雇佣关系。工资薪金,在税法意义上,指的是个人因任职或者受雇而取得的所得,其核心特征是“从属”与“被管理”。在这种关系下,个人需要遵守企业的规章制度,服从工作安排与日常管理,其劳动成果是企业生产经营活动的有机组成部分。例如,按标准工作时间上下班、接受绩效考核、享受公司部分福利(如餐补、交通补贴)等,这些都是雇佣关系的典型外在表现。对于这类兼职,最常见的形式是“非全日制用工”,双方签订的是劳动合同,企业需要为其缴纳工伤保险(部分地区可能有其他规定),其个税处理方式与全日制员工基本一致。

与此相对,劳务报酬则完全不同,它建立在平等主体之间的服务合同关系之上。个人作为独立的劳务提供方,利用自身的专业知识、技能或体力,为企业完成某项具体、独立的任务或服务。其核心特征是“独立”与“成果导向”。劳务提供方不受企业日常考勤、工作流程的严格约束,自由安排工作时间和方式,交付的是约定的工作成果而非持续的劳动过程。比如,企业聘请外部专家进行一次性的项目咨询、委托自由设计师完成一张海报设计、临时聘请在特定活动中进行表演的艺人等,这些都属于典型的劳务关系。双方签订的是劳务合同或服务协议,企业无需为其缴纳社会保险。理解这一本质差异,是正确进行个税申报的第一步。

非全日制用工:按“工资薪金”处理的具体路径

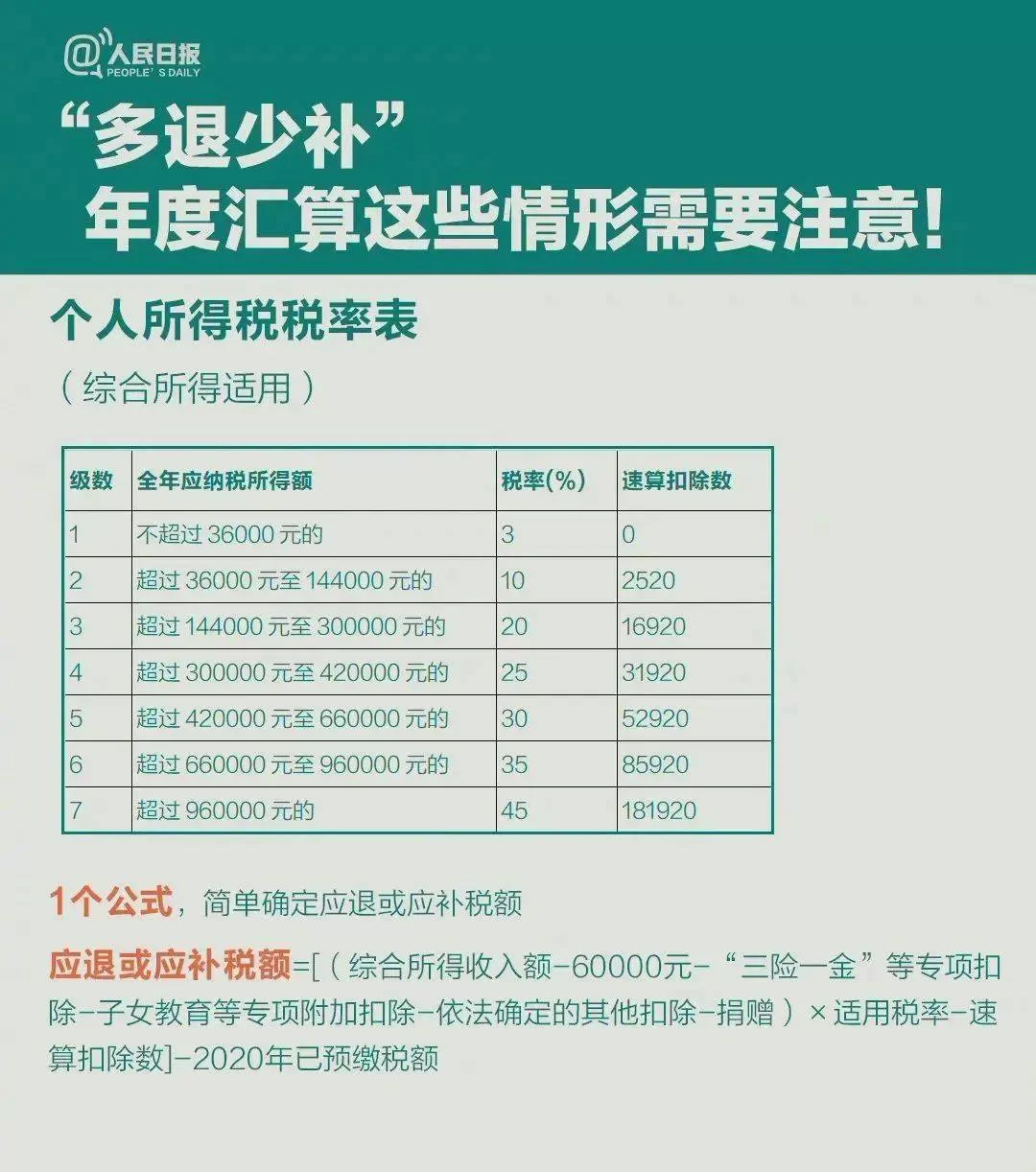

当兼职被认定为非全日制用工时,其个税处理就遵循“工资薪金”的规则。这意味着,企业需要将兼职人员在本单位获得的收入,并入其当月的“工资、薪金所得”项目中,按照3%至45%的七级超额累进税率预扣预缴个人所得税。与全日制员工一样,每月可以享受5000元的减除费用(即俗称的“起征点”)。如果该兼职人员还有其他单位的工作,其在本单位的收入是独立计算并预扣个税的。

举个实例:小王在A公司全职工作,月薪15000元。他同时在B公司做非全日制兼职,每周工作10小时,B公司每月支付他4000元报酬。B公司在为小王申报个税时,应将4000元视为工资薪金。由于4000元未超过5000元的减除费用,因此B公司无需为其预扣预缴个人所得税。但小王在次年进行综合所得年度汇算时,需要将A公司的15000元和B公司的4000元合并,按全年19000元的综合所得计算最终应纳税额,然后减去已在两个单位预缴的税款,进行多退少补。对于企业而言,正确签订劳动合同、保存好考勤记录和工作安排凭证,是证明其为非全日制用工关系、支撑税务处理合规性的关键。

独立个人劳务:按“劳务报酬”处理的计算方法

如果兼职人员提供的是独立的个人劳务,那么其收入就必须按“劳务报酬所得”项目计税。劳务报酬的预扣预缴规则与工资薪金截然不同,其计税逻辑更为复杂。具体计算方法如下:每次收入不超过4000元的,减除费用800元;每次收入超过4000元的,减除收入额的20%费用,其余额为应纳税所得额。然后,该应纳税所得额适用20%的比例税率,但对于一次收入畸高的,实行加成征收,即应纳税所得额超过20000元至50000元的部分,加征五成(税率30%);超过50000元的部分,加征十成(税率40%)。

假设自由设计师李女士为企业完成了一项设计,获得劳务费10000元。其预扣预缴个税计算过程为:应纳税所得额 = 10000 × (1 - 20%) = 8000元。由于8000元未超过20000元,适用20%税率,应预扣个税 = 8000 × 20% = 1600元。企业代扣这1600元税款后,向李女士支付剩余的8400元。如果李女士这次的设计费高达60000元,则计算变为:应纳税所得额 = 60000 × (1 - 20%) = 48000元。这属于“一次收入畸高”,需要分段计算:20000元部分税额 = 20000 × 20% = 4000元;20000元至50000元部分(即28000元)适用30%税率,税额 = 28000 × 30% = 8400元。总计预扣个税 = 4000 + 8400 = 12400元。这种预扣方式往往导致劳务报酬的预扣税负看起来较重,但这并非最终税负。

年度汇算清缴:综合与合并的最终平衡

无论是按工资薪金还是劳务报酬预扣预缴的税款,都只是阶段性结果。税法的最终公平体现在综合所得年度汇算环节。根据现行税法,居民个人的工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费这四项收入,会合并为“综合所得”,按纳税年度合并计算个人所得税,适用3%至45%的累进税率。在年度汇算时,劳务报酬收入额的确定方式为:收入不超过4000元的,按收入额的80%计入;收入超过4000元的,按收入额的80%计入。这个80%的换算,本质上是对劳务报酬预扣时已扣除20%费用的认可。

回到前面的例子,自由设计师李女士全年仅有这笔60000元的劳务收入。在年度汇算时,她的综合所得收入额为 60000 × 80% = 48000元。年度应纳税所得额 = 48000 - 60000(年度减除费用) = -12000元,无需纳税。她之前被预扣的12400元税款,可以在年度汇算时全额申请退还。这就解释了为何劳务报酬预扣税高,但最终税负可能为零。因此,企业和兼职人员都应清晰地认识到预扣不等于最终税负,务必重视年度汇算这一重要环节,它是对全年收入进行最终税务平衡的法定程序。

企业合规视角:合同、管理与风险防范

对于支付报酬的企业而言,如何合规地界定兼职性质并进行税务申报,是一道必须严谨对待的考题。风险不仅来自税局检查,也源于潜在的劳动争议。首先,合同的签署至关重要。是签订“劳动合同”还是“劳务合同”,是双方关系最直接的法律文本。但更重要的是合同内容的实质,劳动合同应明确工作内容、作息时间、管理要求等;而劳务合同则应聚焦于服务内容、交付标准、报酬计算方式等。其次,实际管理方式是关键证据。企业是否对兼职人员进行日常考勤、绩效考核,是否要求其遵守员工手册,这些都是判断雇佣关系存在与否的重要依据。如果一个被按劳务报酬申报的兼职人员,其工作状态却与普通员工无异,那么在税务稽查中,被认定为工资薪金并进行补税罚款的风险将急剧增加。因此,企业的人力与财务部门需要紧密协作,根据业务实质,建立清晰的兼职人员分类和管理制度,对于复杂的、高价值的劳务项目,甚至可以咨询专业税务师或律师的意见,确保每一步操作都经得起检验。

在就业形态日益灵活化的今天,对兼职人员个税问题的精准把握,既是企业履行社会责任、规避法律风险的内在要求,也是维护劳动者合法权益、促进公平税收环境的必要之举。正确区分报酬性质,不仅是一个财务技术问题,更体现了企业管理水平的精细化程度和对法律规则的敬畏之心。