看新闻赚钱的软件有哪些?哪个最靠谱?

“看新闻赚钱”这一概念,早已不是什么新鲜事物。它如同一块磁铁,精准地吸附着那些希望在碎片化时间里创造一点额外收入的人群。然而,当我们在应用商店里输入这几个字,映入眼帘的琳琅满目的图标和诱人承诺背后,一个核心问题始终萦绕在用户心头:这究竟是真实的数字红利,还是一个精心包装的流量陷阱?要回答这个问题,我们不能仅仅停留在软件的表面功能,而必须深入其商业逻辑的内核,审视其运作模式的本质,最终才能找到那把衡量“靠谱”与否的标尺。

首先,我们必须清醒地认识到,任何商业行为的背后都有一套精密的盈利模型。看新闻赚钱软件也不例外,其核心驱动力是当下互联网最炙手可热的资源——注意力。在“注意力经济”时代,用户的每一次点击、浏览、停留,甚至每一次滑动屏幕,都是可以被量化和变现的资产。平台方通过现金奖励的方式,本质上是在“购买”用户的注意力。这些被购买的注意力随后被打包成广告产品,出售给需要曝光的商家。这便是其最基本的盈利闭环:平台花钱买用户时间,再将用户时间卖给广告主赚取差价。从这个角度看,“手机看新闻赚钱是真的吗?”这个问题的答案是肯定的,但前提是,你获得的报酬,与你所贡献的注意力价值相比,往往是微乎其微的。平台给予用户的几分、几毛钱,与其从广告主那里获得的收入相比,可能只是九牛一毛。

更深层次的价值在于数据资产的沉淀。当一个用户在平台内持续阅读新闻时,其行为数据——如感兴趣的话题、阅读时长、活跃时段、地理位置乃至社交关系链(如果授权)——都会被系统精准地记录和分析。这些数据构成了一个清晰的用户画像,其商业价值远高于单次广告展示。平台可以利用这些数据进行精准广告推送,提高广告转化率;甚至可以将脱敏后的数据打包,作为行业分析报告出售给第三方研究机构或企业。因此,用户在“赚钱”的同时,也在源源不断地为平台贡献着极具价值的数据燃料。理解了这一点,我们就能明白,为什么有些平台即便在广告收益不佳的情况下,依然愿意投入资金维持运营——用户数据本身,就是一座待开采的金矿。

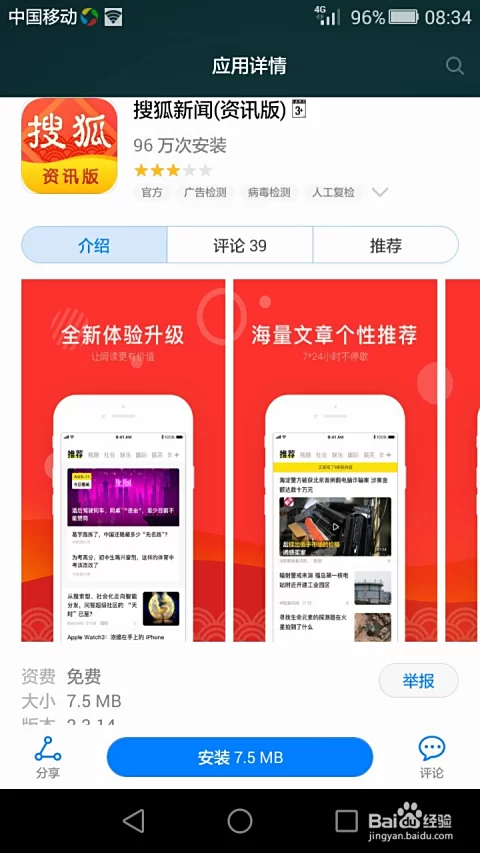

那么,面对市场上五花八门的选择,究竟如何进行“正规看新闻赚钱APP推荐”的甄别?单纯依靠下载量和排名是远远不够的。一个真正靠谱的平台,通常具备以下几个显著特征。第一,强大的背景支撑。观察其开发公司是否是知名的互联网企业,例如字节跳动、腾讯、百度等巨头旗下的产品。这些公司为了维护品牌声誉,通常不会在提现规则上设置过于苛刻的障碍,其商业模式也更为透明和可持续。第二,清晰合理的提现规则。这是检验平台诚意的试金石。那些将提现门槛设置得异常高(例如需要累计100元、200元才能提现),或者增加各种附加条件(如必须连续签到、邀请一定数量好友)的平台,其“套路”的嫌疑就非常大。它们利用人性的弱点,让大多数用户在接近目标时因种种原因放弃,从而将本应支付给用户的报酬转化为平台利润。一个靠谱的平台,其提现门槛应该相对亲民,过程简单顺畅。第三,健康的内容生态。观察平台推送的新闻内容质量。如果一个平台充斥着大量标题党、低俗猎奇、虚假夸大的信息,那么它的运营目的很可能不是服务用户,而是不惜一切代价地吸引眼球,其商业模式的可持续性和稳定性都值得怀疑。

然而,即便我们掌握了甄别方法,也必须正视“看新闻赚钱”这种模式固有的风险与挑战。首当其冲的是时间成本与收益的极度不对等。经过大量用户的实际测试,大多数人在这类软件上辛苦一天,收入可能还不到一顿午饭钱。这种“以时间换金钱”的模式,其效率极低,本质上是一种对个人时间的低效消耗。对于大部分用户而言,与其将大量精力投入到这种微薄的回报中,不如用这些时间去学习一项新技能、阅读一本好书,或者进行一次有价值的社交,这些长期回报要远高于每天几块钱的现金奖励。其次是个人隐私泄露的风险。尽管正规平台会声称严格遵守隐私政策,但数据采集的边界在哪里,数据如何被使用,对于普通用户而言始终是一个黑盒。一些不良应用可能会过度索取权限,窃取用户的敏感信息,用于电信诈骗、恶意营销等非法活动,最终得不偿失。

最后,让我们跳出“赚钱”的思维框架,重新审视“看新闻”这一行为本身。新闻的核心价值在于传递信息、拓宽视野、启迪思想,而非变现工具。当我们将其与金钱直接挂钩时,阅读的动机就可能被扭曲。我们可能会为了完成任务、获得金币而去机械地刷取信息,而非出于真正的求知欲。这不仅会削弱新闻本应带来的智识上的愉悦,还可能让我们陷入信息茧房,被算法推荐的同质化内容所包围。因此,看待这类软件的最佳姿态,或许是将其视为一种“阅读激励”而非“赚钱渠道”。如果某款平台内容质量尚可,能在你获取信息的同时给予一点小小的、无压力的奖励,那不失为一种锦上添花的体验。但如果本末倒置,将赚钱作为首要目的,那么你很可能会在这场游戏中,输掉自己最宝贵的资产——时间。真正的价值投资,是投资自己的成长与认知,而非追逐那些数字世界里看似诱人实则虚幻的蝇头小利。