真融宝提现困难,钱还能顺利拿回来吗?

面对真融宝的提现困境,无数出借人心中都萦绕着一个沉重的问题:我的钱,还能回来吗?这份焦虑与迷茫,完全可以理解。简单回答“能”或“不能”都是不负责任的。我们需要拨开情绪的迷雾,理性审视这场困局的本质,从而找到那条最接近目标的道路。这并非一个孤立事件,而是整个P2P行业深度调整期的一个缩影,理解其深层逻辑,是制定正确应对策略的前提。

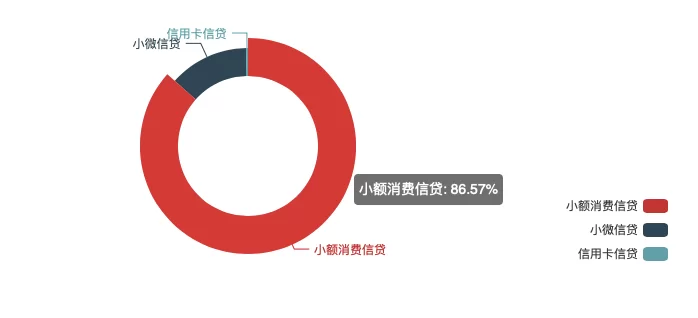

首先,我们必须清醒地认识到,真融宝当前的提现困难,根源在于其资产端的质量问题与宏观经济环境的叠加效应。P2P平台的核心是信息中介,其生命力在于连接优质的借款人和出借人。然而,在行业野蛮生长的阶段,许多平台为了追求规模和利润,不可避免地涉足了高风险资产。真融宝的资产端究竟是什么?是个人信用贷、小微企业贷,还是其他更复杂的资产包?这些资产的真实性与回收率,直接决定了出借人资金最终能回来多少。目前平台宣称的“良退”,其背后必然伴随着对存量资产的艰难梳理与催收。这个过程注定是漫长且充满不确定性的,因为催收本身就是一个专业且耗时的工作,尤其是在经济下行周期,企业和个人的还款能力普遍受到影响。因此,出借人需要做好打持久战的心理准备,回款周期以“年”为单位来计算,可能更为现实。

其次,理解平台的清退方案与资金回款逻辑至关重要。平台提出的任何方案,无论是分期兑付、以物抵债还是债转股,其核心都是将非流动性或低流动性的底层资产,转化为对出借人相对可行的偿付方式。出借人需要做的,不是盲目拒绝或全盘接受,而是要深入剖析方案的细节。例如,分期兑付的周期有多长?每期的比例依据是什么?是否有明确的保障措施?以物抵债的资产估值是否公允,变现能力如何?债转股所对应的公司前景怎样?这些都需要专业知识和审慎判断。切忌因为急于回款而陷入二次陷阱。对于普通出借人而言,最关键的是要求平台提高信息透明度,定期、真实地披露资产催收进度、资金池状况以及兑付计划的执行情况。这是监督平台、保障自身权益的基础。

那么,作为个体出借人,具体应该怎么做?第一条,也是最重要的一条:信息整合与理性沟通。尽快通过官方渠道(如官方群、公告)获取权威信息,避免被小道消息和负面情绪裹挟。与其他出借人建立有效连接,但要警惕别有用心者煽动过激行为。一个理性的、有组织的出借人群体,其声音和力量远大于分散的个体。第二条,区分情况,采取差异化策略。对于投资金额较小的出借人,可能更需要耐心等待,并密切关注平台兑付进展。而对于投资金额巨大的出借人,除了跟进平台方案,可能需要尽早咨询专业的金融律师,评估通过法律途径维权的可能性和成本。这包括但不限于向监管部门投诉、申请立案监督,甚至在必要时机提起民事诉讼。第三条,坚守法律底线,依法维权。任何形式的暴力催收、非法聚集等行为,不仅无助于解决问题,反而可能使自己从受害者变为违法者,得不偿失。理性、合法、有序地表达诉求,才是最有效的维权方式。

从更宏观的视角看,真融宝事件是P2P行业从“野蛮生长”到“规范出清”的必然阵痛。监管部门推动平台良性退出,其初衷是为了最大限度保护投资者利益,维护金融稳定。但“良退”的理想与现实之间,往往存在巨大的鸿沟。平台的实际控制人是否真心实意在推动清退,还是借机拖延甚至转移资产,这是出借人需要时刻警惕的风险点。此时,监管机构的介入深度和效率就显得尤为关键。出借人应积极向地方金融监管部门、经侦部门反映情况,推动监管力量更早、更深地介入,对平台的资金流向、资产真实性进行彻查。这不仅能对平台形成有效震慑,也能为后续可能的司法程序铺平道路。

最后,调整心态,管理预期是走出困境的内在要求。面对资金被套,产生愤怒、沮丧的情绪是人之常情,但沉溺其中于事无补。我们需要认识到,在当前的P2P清退大背景下,能够全额、快速拿回本金已是小概率事件。更现实的目标是,通过一系列理性和正确的操作,尽可能多地挽回损失。这个过程,考验的不仅是财商,更是情商和逆商。将这次经历视为一次深刻的金融风险教育,重新审视自己的投资理念和风险承受能力。未来,在选择任何投资产品时,都将“安全性”置于“收益性”之前,看透那些华丽包装下的底层逻辑。

真融宝的兑付之路,注定是一场考验耐心与智慧的漫长博弈。它没有捷径,唯有依靠每一位出借人清醒的头脑、有序的行动和对法律边界的坚守。未来的回款比例或许充满不确定性,但通过理性与团结,将损失降至最低,甚至最终拿回属于自己的那部分,并非全无希望。这场危机,终将成为金融成熟路上一次深刻的教训。