中公教育有副业赚钱的机会吗,股票还有翻盘的可能吗,还有分红吗?

中公教育这家曾经的职业教育巨头,如今正站在命运的十字路口,其一举一动都牵动着无数求职学员、内部员工以及投资者的神经。关于它的话题,早已从“如何上岸”转向了更为现实的“如何自救”。人们关心的两个核心问题——个体能否依托其平台发展副业增收,以及其股票是否还有咸鱼翻身的可能,甚至恢复分红——实际上都指向了同一个根本:中公教育的核心竞争力究竟还剩多少,它的转型之路能否走通。这不仅是财报上的数字游戏,更是一场关于品牌信誉、市场信心和战略定力的严峻考验。

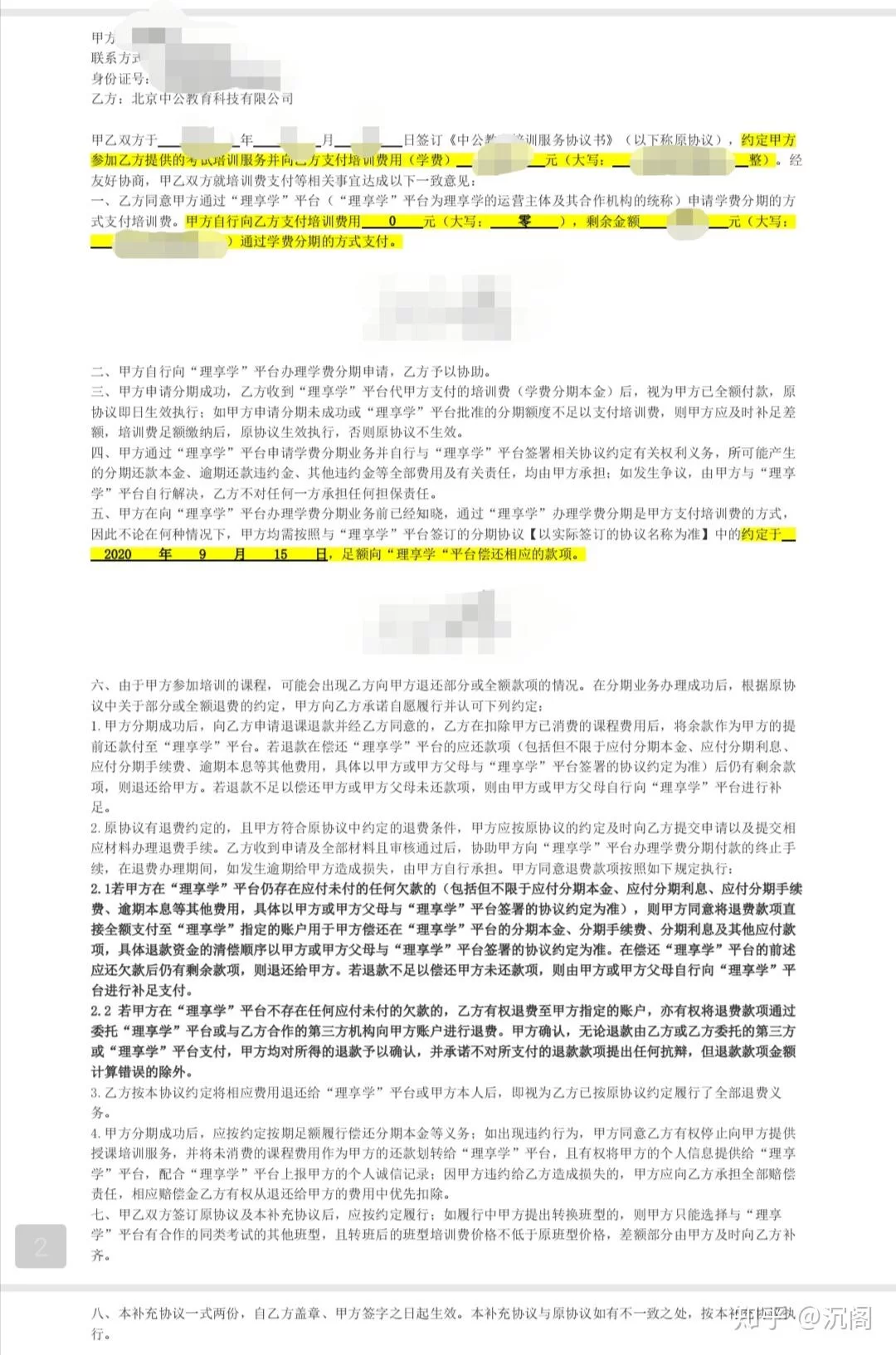

首先,关于“中公教育副业靠谱吗”的疑问,需要从其商业模式和当前境况两个维度进行剖析。中公的核心是公职类考试培训,其最直接的“副业”形式无疑是成为兼职讲师或研发人员。然而,这条路门槛极高。它要求从业者不仅具备深厚的专业知识,还要有出色的授课能力和对考情动态的精准把握,这本身就是一份全职工作所需投入的精力。更何况,随着中公业务收缩和内部调整,对师资的需求更为精简,竞争日趋白热化,想通过这种“技能型副业”获得稳定且可观的收入,难度不亚于重新备考一次。另一种则是成为课程推广代理或合作伙伴。理论上,利用中公的品牌知名度进行引流转化似乎可行,但现实是,近年来其品牌声誉因退费难等问题受损,市场转化成本急剧上升。加之公司自身现金流紧张,对合作渠道的佣金结算政策是否存在不确定性,也成为一个隐忧。因此,现阶段将中公教育视为一个可靠的副业平台,恐怕需要承担与其收益不相匹配的风险。它更像是一个高风险的博弈,而非一个稳妥的选择。

将视线从个体副业转向资本市场的沉浮,“中公教育股票未来走势分析”则是一个更为复杂的命题。股价的翻盘,本质上依赖于公司基本面的彻底逆转。我们必须正视其股价暴跌的根源:一是疫情对线下业务的毁灭性打击,高昂的租金与人力成本成为压垮骆驼的稻草;二是“公考热”的周期性回落与市场竞争加剧,导致其营收增长失速;三是此前激进扩张带来的巨额商誉和负债,成为沉重的财务枷锁。那么,翻盘的希望在何方?唯一的答案是“职业教育机构转型自救”的决心与成效。当前,中公正在进行的收缩战线、关停效益不佳的学习中心、大力向线上转型、探索更多元化的职业技能培训品类(如IT、高端制造等)等措施,方向上是正确的。这些举措旨在修复资产负债表,提升运营效率。但转型之路注定漫长而痛苦,新的业务线能否培育出足以弥补公考业务下滑的“第二增长曲线”,仍需时间验证。对于投资者而言,此刻的抄底无异于刀口舔血,需要看到至少连续两到三个季度财报数据持续向好,证明其盈利能力真正恢复,才能谈得上趋势反转。

在此基础上,“中公教育还有分红可能性吗”的答案则相对明确,但可能令人失望。分红是上市公司将盈利回馈股东的行为,其前提是公司拥有充裕的可分配利润和健康的现金流。审视中公教育当前的财务状况,其仍在亏损泥潭中挣扎,首要任务是“活下去”,确保现金流不断裂,将每一分钱都用在业务恢复和战略转型上。在这种背景下,谈论分红无异于天方夜谭。即便未来公司扭亏为盈,也需要相当长的时间来消化历史遗留的财务问题,补充资本金,为新的发展积蓄能量。可以预见,在未来三到五年内,中公教育恢复分红的可能性微乎其微。投资者若将分红作为投资中公的预期,那么这个预期注定会落空。这并非公司不重视股东回报,而是生存法则使然。

归根结底,无论是寻求副业的个人,还是手持股票的投资者,都需要对中公教育的现状有一个清醒的认知。它正处在一个刮骨疗毒、重塑肌体的关键时期。对于个人而言,与其寄望于一个风雨飘摇的平台提供副业机会,不如提升自身不可替代的核心技能,这才是最坚固的“铁饭碗”。对于投资者来说,与其幻想股价的V型反转,不如将其视为一个高风险的观察标的,密切关注其季度财报中现金流、毛利率和新业务占比这几个关键指标的变化。中公教育的未来,并非没有希望,但这份希望需要用极大的耐心和持续的经营改善去浇灌。它的故事,是中国职业教育行业在经历了野蛮生长后,如何走向规范化、精细化和高质量发展的一个缩影,其最终的结局,将为整个行业提供深刻的镜鉴。