在微博平台的内容生态中,高转评赞不仅是衡量内容热度的直观指标,更是激活粉丝互动、扩大影响力的核心引擎。许多运营者陷入“内容发布即沉寂”的困境,本质在于未能把握高转评赞背后的底层逻辑——它并非单纯的数据堆砌,而是用户情感认同、社交需求与平台算法推荐机制的多维共振。高效产出高转评赞内容的核心,在于以用户价值为锚点,通过需求洞察、情感共鸣、运营节奏的协同优化,实现从“被动曝光”到“主动互动”的跨越,最终将流量转化为可持续的粉丝增长动力。

一、高转评赞的本质:用户价值与平台算法的双重认可

微博作为典型的社交传播平台,其信息分发机制高度依赖用户行为数据。转评赞不仅是用户对内容的即时反馈,更是算法判断内容质量的重要依据:高互动内容会被优先推入“发现页”“热搜话题”等流量池,形成“曝光-互动-二次曝光”的正向循环。但值得注意的是,算法对“优质内容”的定义已从单纯追求数据量,转向“互动深度”与“用户留存”的平衡——一条引发百条真诚评论的内容,其价值可能远超千次机械点赞。因此,高转评赞的“高效”并非追求短期爆发,而是通过内容价值与用户需求的精准匹配,实现互动行为的“质”“量”双升,为粉丝互动奠定坚实基础。

二、用户需求洞察:精准定位内容靶心

微博用户群体呈现显著的圈层化特征,不同年龄、兴趣、地域的用户对内容的需求截然不同。要高效产出高转评赞内容,首要任务是完成“用户画像-需求拆解-内容适配”的闭环。

例如,Z世代用户更关注“情绪共鸣”与“社交货币”,热衷于参与#挑战赛#、#热门话题讨论#,对“梗文化”“二次元”“职场吐槽”等内容敏感度高;而职场人群则更倾向于“实用价值”,如行业干货、技能分享、生活技巧类内容,易引发收藏与转发。运营者需通过评论区互动、粉丝私信、平台数据工具(如微博数据中心)等渠道,持续捕捉用户的“痛点”“痒点”“爽点”,构建需求清单。

垂直领域的内容往往能实现精准触达:美妆博主聚焦“成分党教程”,母婴博主深耕“育儿避坑指南”,知识博主输出“行业趋势解读”,通过“小而美”的内容满足特定群体的深度需求,更容易获得高粘性互动。

三、情感共鸣设计:从“信息传递”到“情绪共振”

高转评赞的内容本质是“情绪载体”。用户转发、评论、点赞的核心动机,是通过内容表达自我态度、寻求情感认同或完成社交分享。因此,内容创作需跳出“信息告知”的单一逻辑,转向“情绪触发”的深度设计。

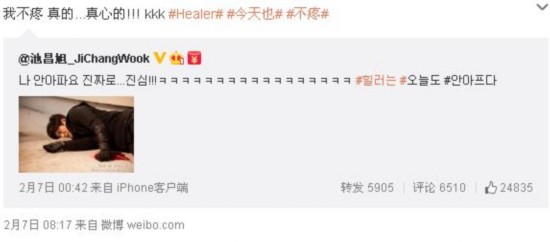

故事化叙事是激活情感共鸣的有效路径。例如,分享个人成长经历中的“高光时刻”或“至暗时刻”,用细节描写引发用户共情;或以“用户故事”为素材,如“普通人的30天逆袭计划”,让读者在他人故事中看到自己的影子。

争议性话题需谨慎使用,但正向引导的议题讨论能激发用户表达欲。例如,针对“年轻人该不该‘躺平’”“职场中‘情商’与‘能力’哪个更重要”等社会议题,提出开放性问题,鼓励用户分享观点,评论区自然形成互动场域。

互动钩子的设计则能直接引导用户行为:在文末设置“你遇到过类似情况吗?评论区聊聊”“@三位好友一起参与”,或发起投票(如“你觉得哪种内容最实用?A.干货教程 B.真实故事 C.趣味盘点”),降低用户参与门槛,提升互动率。

四、运营节奏把控:时间、频率、热点的科学协同

优质内容需要科学的运营节奏加持,才能最大化传播效果。发布时间需匹配用户活跃高峰:工作日12:00-14:00(午休)、18:00-20:00(下班后)、22:00-24:00(睡前)为微博用户活跃高峰,此时发布内容可获得更多初始曝光;周末则可适当提前至10:00,覆盖休闲时段用户。

发布频率需避免“过度轰炸”。对于个人博主,每日1-2条高质量内容比频繁发布低质内容更利于粉丝留存;品牌账号可根据活动节奏调整,但需保持内容更新规律,培养用户阅读习惯。

热点借势是提升转评赞的“加速器”,但需把握“相关性”与“时效性”。社会热点、平台热门话题、节日节点均可作为内容切入点,例如结合“315晚会”输出“消费者维权避坑指南”,或利用春节节点分享“异地过年暖心故事”。借势时需避免“硬蹭热点”,而是将品牌调性或内容领域与热点自然结合,例如美妆博主可在“开学季”分享“学生党平价彩妆”,既贴合热点又垂直领域。

五、数据复盘与迭代:用反馈优化内容策略

高转评赞的“高效”并非一蹴而就,而是基于数据反馈的持续迭代。运营者需建立“内容数据监测-效果分析-策略调整”的闭环机制:

核心数据指标包括:互动率(转评赞/粉丝数)、转发占比(转发量/总互动量)、评论质量(评论数 vs 有效评论数)、粉丝增长波动。例如,若某条内容的转发占比显著高于其他内容,说明其具备“社交传播属性”,可后续强化此类内容创作;若评论多为“沙发”“前排”等无效评论,需优化互动钩子设计,引导深度讨论。

评论区分析是优化内容方向的关键。通过梳理用户评论中的高频词、痛点诉求、建议反馈,可精准捕捉用户需求变化。例如,若多条评论提到“希望看到更多实操教程”,则需调整内容比例,增加干货类内容输出。

A/B测试能验证不同内容形式的效果差异。例如,针对同一主题,分别制作“长图文版”和“短视频版”,对比两者的互动数据,选择更适合自身账号的内容形式;或测试不同标题风格(疑问句 vs 悬念句 vs 利益点型),找到最能吸引用户点击的“黄金标题”。

高转评赞的“高效”本质,是用户价值与平台逻辑的深度耦合。它要求运营者跳出“流量焦虑”,回归内容本质——以用户需求为起点,以情感共鸣为纽带,以科学运营为支撑,将每一次互动都转化为粉丝关系的深化。唯有如此,才能在微博平台的激烈竞争中,实现从“数据增长”到“粉丝粘性”的质变,构建真正有生命力、可持续发展的互动生态。