在社交营销与个人品牌构建的当下,名片赞作为社交信任的直观量化指标,其价值早已超越简单的数字堆砌。然而,手动获取赞数的低效与社交平台算法对自然流量的倾斜,让“脚本精灵刷名片赞”成为部分用户的效率选择。但这类工具的滥用往往伴随账号安全风险、平台处罚甚至法律隐患,安全有效使用脚本精灵刷名片赞,本质是效率提升与风险控制的动态平衡,需要从工具逻辑、平台规则、用户行为三个维度构建系统性使用策略。

脚本精灵的本质:自动化工具的双刃剑属性

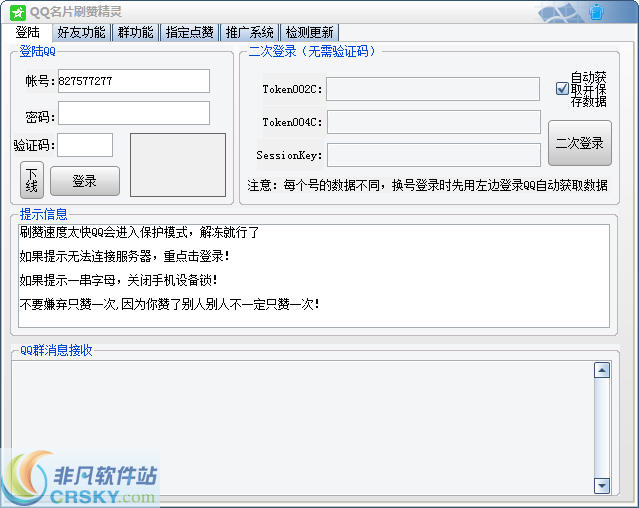

脚本精灵的核心价值在于“模拟人工操作”,通过预设指令批量完成点赞、关注等重复性动作。其技术逻辑通常基于模拟用户行为轨迹(如滑动频率、点击间隔)和平台API接口调用(部分脚本通过解析前端数据实现交互)。这类工具在电商刷单、社交涨粉等领域早有应用,但名片赞场景的特殊性在于——它更依赖“真实社交关系”的隐性背书。平台算法对异常点赞行为的识别已从单一“数量激增”升级为“行为模式+关系链+内容质量”的多维分析,这意味着脚本精灵若仅追求“点赞数”,而忽视社交生态的真实逻辑,反而会触发风控机制。

安全使用:构建账号防护体系的底层逻辑

安全有效使用脚本精灵的前提,是理解“账号安全”与“工具使用”的强关联性。首先,账号分层管理是风险隔离的核心。建议将主账号(含核心社交资产)与辅助账号(用于脚本操作)进行功能分离,主账号仅保留自然社交行为,辅助账号作为“测试账号”探索脚本参数,避免主账号因脚本异常被关联处罚。其次,权限最小化原则至关重要。脚本精灵需获取的权限通常包括账号登录信息、通讯录读取(部分脚本通过通讯录模拟“好友点赞”)、设备信息等,用户应严格审查权限清单,关闭非必要授权(如位置信息、相册访问),减少数据泄露风险。

更关键的是频率控制的“人工感”模拟。平台风控系统对异常行为的判定阈值,本质是“人类操作习惯”的数字化映射。例如,普通用户每日手动点赞名片通常集中在3-5个社交场景(如行业交流群、线下活动后的好友添加),且单日点赞总量很难突破50次(基于社交心理学中“150人邓巴数”的延伸)。若脚本精灵设置“1小时内点赞200次”,即使分散不同账号,也会因“时间密度异常”触发平台预警。安全有效的频率控制,应将单日点赞量锚定在用户自然行为区间的1.2倍以内(如日常日均点赞10次,脚本上限设为12次),并通过“随机延迟+分时段执行”模拟人类操作的随意性(如早中晚各执行3-5次,间隔2小时以上)。

有效使用:从“数据虚假”到“价值协同”的策略升级

“有效”绝非单纯追求赞数增长,而是通过脚本工具实现“社交资产增值”。这要求脚本操作必须与用户真实社交场景深度协同。例如,目标匹配优先于数量追求:若用户处于求职期,脚本应优先针对“行业HR”“猎头”“同领域从业者”的名片进行点赞,而非泛化点赞;若用户是企业主,则需聚焦“潜在客户”“供应链伙伴”等高价值联系人。这种精准目标设定,可通过脚本内置的“标签筛选”功能实现——提前对通讯录或社交好友打标签(如“求职-互联网HR”“商务-供应商”),脚本仅对指定标签群体执行操作,避免无效社交带来的资源浪费。

内容协同是提升“点赞转化率”的关键。名片赞的价值本质是“对个人品牌或商业内容的认可”,若脚本点赞后,用户能通过私信或动态输出与点赞行为相关的内容(如对行业观点的补充、对合作需求的回应),可将“虚假数据”转化为“真实互动”。例如,脚本为某行业KOL的名片点赞后,用户主动评论“您昨天关于AI营销的观点很有启发,想请教细节”,这种“点赞+互动”的组合,能让平台算法判定为“高质量社交行为”,甚至可能为用户带来自然流量。脚本精灵的有效使用,应是“数据启动”与“内容承接”的闭环,而非孤立的数据操作。

风险规避:从“被动封号”到“主动合规”的意识转型

当前主流社交平台(如微信、LinkedIn)对自动化工具的打击已形成“技术监测+人工审核+用户举报”的三重机制。技术监测方面,平台通过设备指纹(如设备型号、IMEI码)、操作行为特征(如滑动速度、点击坐标的一致性)等数据,可快速识别脚本行为;用户举报则成为平台发现异常的重要渠道——若某用户频繁收到“陌生人点赞”且无任何社交关联,极易触发举报。

规避风险的核心,是将脚本操作定位为“辅助工具”而非“主要手段”。例如,将脚本用于“冷启动阶段”(如新账号添加好友后的初期互动),而非日常社交的替代;将脚本点赞与“手动个性化互动”结合(如脚本点赞后,用户手动发送一条定制化消息),降低行为异常概率。此外,定期“数据清洗”与“行为校准” 不可或缺:每周检查账号的“点赞-互动转化率”(即点赞后是否有私信、评论等回应),若转化率低于5%(正常社交互动转化率通常在10%-20%),说明脚本点赞的“精准度”不足,需调整目标群体或暂停操作。

结语:工具理性与社交本质的回归

脚本精灵刷名片赞的安全有效使用,本质是效率工具与社交伦理的平衡艺术。它不应成为数据造假的捷径,而应服务于“真实社交关系的拓展”与“个人价值的精准传递”。在平台算法日益智能化的今天,唯有将工具使用锚定于“用户真实需求”与“平台规则框架”内,才能避免“因小失大”的账号风险,真正实现从“数据增长”到“社交资产增值”的跨越。技术的价值不在于颠覆规则,而在于帮助用户更高效地遵循规律——这,或许才是自动化工具在社交领域最理性的生存之道。