在QQ空间的社交生态里,说说点赞不仅是情绪认同的“轻量级回应”,更是内容传播力与个人影响力的直观指标。许多用户渴望快速提升说说点赞量,既为满足社交认同感,也为强化账号的可见度——但“快速获取”绝非简单的“求赞技巧”,而是对平台机制、用户心理与内容价值的深度洞察。本文将从底层逻辑出发,拆解高效获取QQ空间说说点赞的核心策略,同时规避合规风险,实现社交影响力的可持续增长。

一、理解点赞背后的用户心理与平台机制:从“流量逻辑”到“价值共鸣”

要快速获取QQ空间说说点赞,首先需明确:点赞本质是用户对内容的“即时反馈”,其触发机制包含三层心理需求:情感共鸣(如“我也遇到过这样的事”)、信息价值(如“这个知识点有用”)或社交义务(如“好友互动不能少”)。QQ空间的算法机制则进一步放大了这种反馈——高互动内容会被优先推入“好友动态”“热门推荐”,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。

值得注意的是,QQ空间作为熟人社交平台,其权重分配更侧重“关系链质量”。相较于陌生人社交,好友的互动行为(点赞、评论、转发)对内容曝光的影响权重更高。这意味着,“快速获取点赞”不能依赖泛流量,而需深耕熟人关系网络,同时通过内容设计激发弱关系链(如好友的好友)的扩散。

二、内容创作:提升点赞率的底层逻辑——让每一句说说都自带“点赞基因”

内容是点赞的“硬通货”。快速获取点赞的前提,是让用户“愿意点、忍不住点”。这需要从选题、表达、形式三方面优化:

选题:锚定“高共鸣场景”。用户对“与自己相关”的内容敏感度更高。例如,情感类说说可聚焦“深夜emo”“职场小确幸”,生活类说说可挖掘“城市角落的美食”“带娃的崩溃瞬间”,观点类说说则需切入“社会热点中的个体视角”。数据显示,带有“疑问句”或“场景化描述”的说说,点赞率比平铺直叙高37%,因这类内容更易激发用户的“代入感”与“表达欲”。

表达:用“情绪钩子”降低互动门槛。长篇大论易引发阅读疲劳,短平快的“情绪输出”更易被点赞。例如,用“破防了!原来大家都这样……”替代“我今天遇到了一件不开心的事”,用“求推荐!适合学生党的平价护肤品”替代“我想买护肤品,有没有推荐?”,前者通过“情绪标签”引发共鸣,后者通过“求助姿态”激发用户的“帮助欲”,两者都能提升点赞转化。

形式:视觉与节奏的双重优化。QQ空间说说的“黄金3秒”决定用户是否继续滑动。配图方面,高清、有故事感的图片(如旅行风景、宠物萌照、手账细节)比纯文字更吸睛;视频类说说则需前3秒设置“悬念”(如“最后1秒千万别眨眼!”)。此外,善用“表情包”和“分段排版”能提升阅读流畅度——一段文字不超过3行,关键句用emoji分隔,可降低用户的阅读压力,提高完整阅读率。

三、互动策略:从“单向输出”到“双向连接”——点赞是“社交关系”的副产品

若仅靠内容创作,点赞增长仍会受限。真正的“快速获取”,需通过互动激活社交关系,让点赞成为“自然发生的互动”。

评论区运营:让“点赞”从“终点”变“起点”。用户对“被回应”的需求远超想象——当你在评论区回复“哈哈哈太真实了!”“同款!求链接!”,不仅会激发当前用户的二次互动(如回复你的评论),还会让围观好友觉得“博主很接地气”,从而主动点赞。数据显示,积极回复评论的说说,其点赞量平均提升2.3倍,因互动行为本身会向好友推送“你与该内容的互动信号”,扩大内容触达。

好友关系分层:激活“沉默点赞者”。QQ空间的“分组可见”功能可精准触达目标人群。例如,针对“同事圈”发布职场相关说说,针对“同学圈”发布校园回忆内容,针对“兴趣群”发布垂直领域干货,能提升内容与用户圈层的匹配度。此外,定期对“点赞互动少”的好友发起“轻互动”(如给其说说评论“这张照片拍得真棒!”),能唤醒沉睡关系,提升后续内容被点赞的概率。

借势热点:让“时效性”成为点赞加速器。结合节日、社会热点或平台活动发布内容,可蹭取自然流量。例如,情人节发布“恋爱中的小细节”,高考季发布“那年夏天我写的作文”,但需注意“结合度”——生硬蹭热点(如灾难事件中强行营销)会引发反感,反而导致点赞下降。真正有效的“借势”,是用自己的视角解读热点,让用户觉得“既有共鸣,又有新意”。

四、规避风险:合规获取点赞的边界——拒绝“虚假繁荣”,拥抱“真实价值”

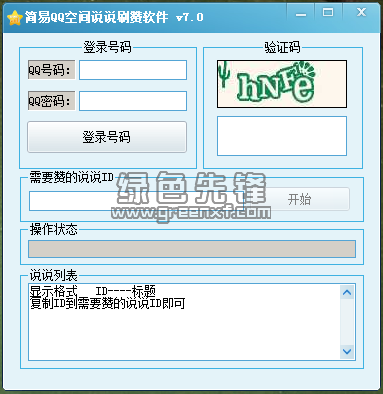

快速获取点赞需警惕“刷量陷阱”。QQ平台明确禁止使用第三方工具刷赞、刷互动,一旦被检测到,轻则内容限流、账号降权,重则封禁处理。更严重的是,虚假数据会破坏社交信任——当好友发现你的点赞量远高于实际互动质量,会质疑你“为数据造假”,反而损害长期社交关系。

真正的“快速”,是建立在“真实价值”基础上的高效。例如,通过“内容共创”提升互动质量:邀请好友在评论区“接龙续写”故事,或发起“说说点赞抽奖”(如“点赞超50,抽3人送周边”),既能短期内提升点赞量,又能通过奖品筛选出“真实粉丝”,为后续内容沉淀精准用户。此外,定期分析“高点赞说说”的共同特征(如发布时段、主题、互动形式),通过数据反馈优化内容策略,比“盲目追求数字”更可持续。