在社交媒体和视频平台的流量竞争中,“点赞”已成为衡量内容价值的核心指标之一。然而,围绕点赞数据的灰色产业——刷赞软件,正以隐蔽的技术手段渗透内容生态的各个角落。从个人博主的涨粉焦虑到商家的营销需求,再到MCN机构的数据造假,刷赞软件已形成一条分工明确的产业链,其技术迭代与平台监管的博弈,正在重塑数字内容的价值评判体系。

一、刷赞软件的技术形态:从人工到智能的隐蔽进化

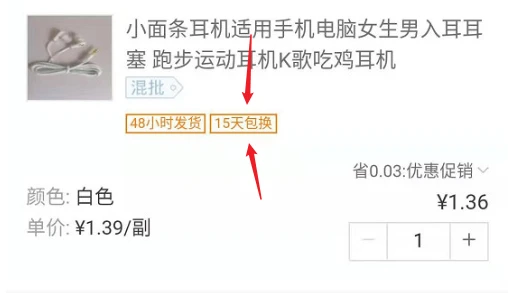

刷赞软件并非单一工具,而是根据技术逻辑和操作模式分为三大类,每一类都对应着不同的用户需求与平台风控漏洞。最早期形态是“人工刷赞平台”,通过兼职刷手或“点赞任务群”完成操作,例如某电商平台曾曝光的“1元100个赞”服务,这类模式依赖真人点击,但效率低、易被平台识别异常流量。

随着平台风控升级,“脚本刷赞”应运而生。这类软件通过模拟用户行为轨迹,如随机切换账号、间隔式点击、模拟真实用户停留时长,绕过平台的基础监测。例如针对抖音、快手的脚本工具,可批量操作小号完成点赞、评论、转发,甚至能模拟不同机型和地理位置的点赞行为,一度成为中小商家的“流量捷径”。

当前最前沿的是“AI模拟刷赞”,通过深度学习算法分析真实用户的行为特征,生成“类人点赞模型”。例如某款AI刷赞软件能根据目标内容的受众画像,匹配相似的用户标签(如年龄、兴趣、活跃时段),点赞时附带随机文案或表情包,进一步降低机器痕迹。这类技术已从单纯的“点赞”扩展到“完播率、互动率”等综合数据造假,甚至能同步模拟视频平台的“有效观看”行为,让数据造假更具迷惑性。

二、需求驱动的应用场景:流量焦虑下的灰色产业链

刷赞软件的泛滥本质是流量焦虑的产物,其用户群体远超想象,覆盖个人、商家、MCN机构等多重角色。对普通用户而言,尤其是刚起步的内容创作者,“点赞数=内容质量”的认知催生了“刷赞刚需”。一位美妆博主曾坦言:“新账号起步阶段,点赞量低于50会影响平台推荐,哪怕内容再好,没人点赞就等于‘隐形’。”这种“数据门槛”迫使部分创作者选择刷赞软件,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

商家则是刷赞软件的“高频用户”。在抖音、小红书等平台,店铺评分、产品笔记的点赞量直接影响转化率。某服装店店主透露,爆款笔记的点赞量每增加1万,销量能提升20%左右,因此“每月花几千元刷赞”已成为行业潜规则。更有甚者,通过刷赞制造“爆款假象”,吸引平台流量倾斜,再通过虚假订单收割消费者,形成“数据-流量-变现”的闭环骗局。

MCN机构则是刷赞软件的“规模化使用者”。为吸引投资或对接广告,机构需要为旗下账号包装“数据成绩”。某MCN从业者透露:“头部账号的点赞量、粉丝量是融资谈判的核心指标,哪怕刷粉刷赞成本占运营成本的30%,也得做。”这种数据造假不仅扰乱行业秩序,更让广告主陷入“流量陷阱”——某饮料品牌曾因合作账号的点赞数据注水,实际转化率不足预期的1/3,损失超百万元。

三、平台与刷手的博弈:算法升级与“猫鼠游戏”

面对刷赞软件的泛滥,各大社交媒体和视频平台已构建起多层次的风控体系,但双方的对抗始终处于动态平衡。抖音、快手等平台通过“AI行为识别模型”监测异常点赞行为,例如同一IP短时间内大量点赞、账号无关注记录却频繁互动、点赞时间呈现规律性间隔等。一旦判定为刷赞,平台会采取降权、限流甚至封号处理,2022年抖音就曾封禁超50万个刷赞账号。

然而,刷赞软件的技术迭代速度远超平台预期。例如“群控系统”可通过批量管理手机号、虚拟号码,模拟不同设备登录,规避IP监测;“云手机集群”则能实现异地批量操作,让每个点赞行为都具备“真实设备”的物理特征。更有甚者,通过“黑产平台”购买已注销的“僵尸账号”,这些账号具备历史互动记录,点赞行为更难被识别。

平台也在探索更精准的治理方案。例如小红书引入“内容质量评分体系”,将点赞量与完播率、评论质量、用户停留时长等数据结合,单独计算“真实互动分”,削弱单一点赞数据的影响力;B站则推出“创作激励计划”,将“有效互动”作为奖励发放的核心标准,引导创作者关注内容而非数据。这种“去单一指标化”的思路,或许能从根本上打破“刷赞依赖症”。

四、刷赞软件的深层影响:内容生态的信任危机

刷赞软件的泛滥正在侵蚀社交媒体的内容生态根基——信任。对用户而言,当“爆款笔记”“高赞视频”可能源于数据造假,平台的内容推荐机制将失去公信力。某调研显示,68%的受访者表示“不再盲目相信高赞内容”,转而关注创作者的历史作品和用户真实评价,这种“数据信任危机”直接降低了平台的用户粘性。

对创作者而言,刷赞软件形成“虚假繁荣”的陷阱。短期看,高点赞量能带来流量红利;但长期依赖数据造假,会导致内容创作能力退化。一位曾刷赞的美食博主坦言:“为了维持点赞量,我不得不每天花2小时操作软件,反而没时间研究菜谱,最后粉丝流失率超过50%。”这种“流量泡沫”一旦破裂,创作者将面临更大的生存危机。

更严重的是,刷赞软件助长了“流量至上”的浮躁风气。当数据成为评价内容价值的唯一标准,深度、有价值的内容被边缘化,而低俗、博眼球的内容通过刷赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。这种生态失衡不仅损害创作者的利益,更让社交媒体失去传递价值、连接用户的核心功能。

刷赞软件的泛滥,本质是流量焦虑与数据崇拜的产物。在平台算法、用户需求与商业利益的博弈中,灰色产业始终试图寻找生存空间。但真正的内容生态,需要创作者回归“内容为王”的本质,平台完善“质量优先”的评价机制,用户树立“理性看待数据”的认知。唯有打破“数据依赖症”,才能让社交媒体和视频平台回归连接价值、传递温度的初心。